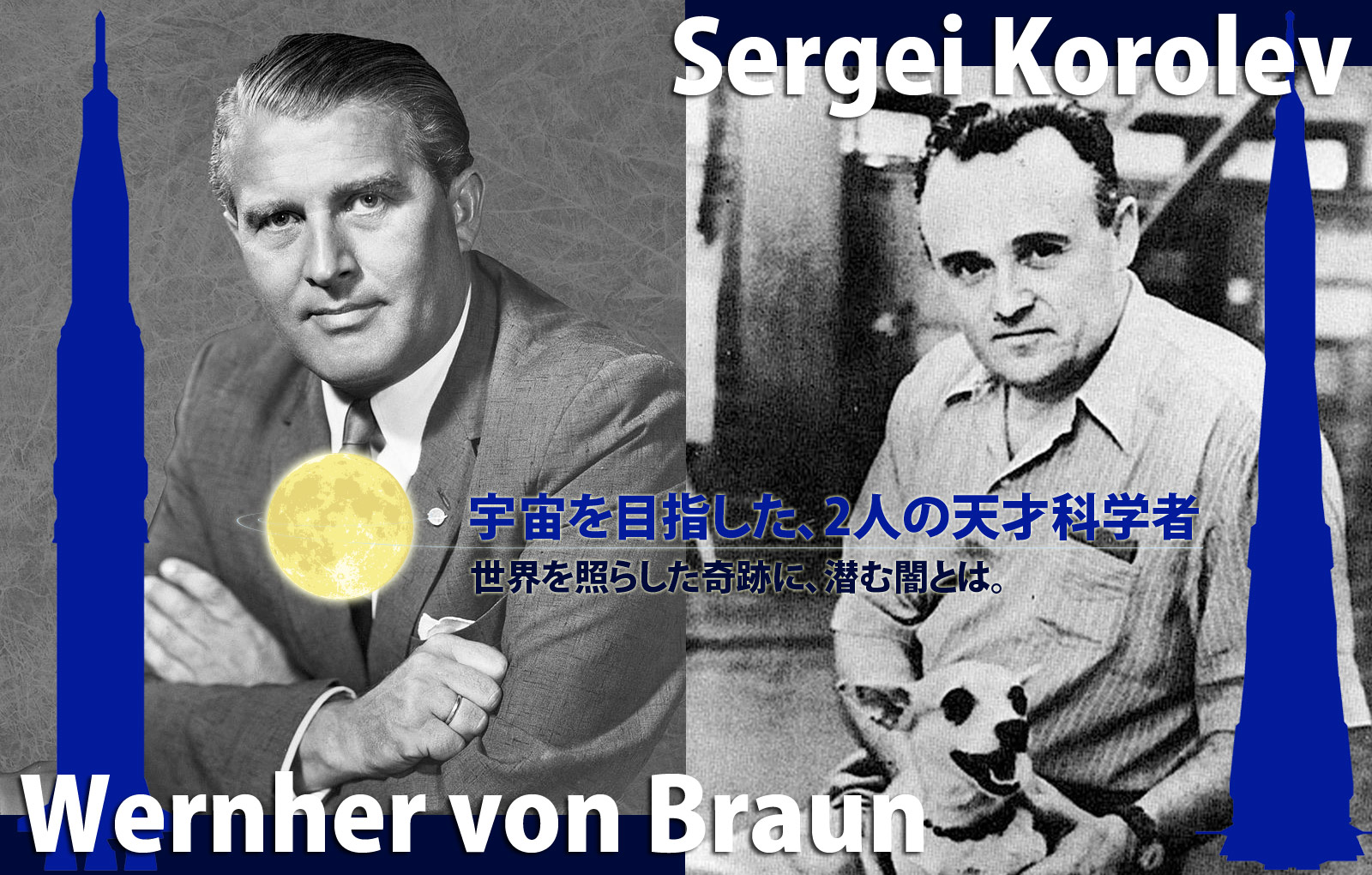

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡の生涯 その5 [2025年09月24日更新]

ニュース ピックアップ [ スバリズム ]

クラブ・スバリズム、遂に聞き流し動画化!第1弾は...

2025年11月21日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2025年09月25日 スバル

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2025年09月24日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

米ソ宇宙開発競争。フォン・ブラウンとコロリョフの...

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

次のページ>>1 2

コロリョフを宇宙へと誘う、戦後科学技術の萌芽。

1953年3月5日にスターリンが死去の後、政権を掌握したフルシチョフは歴史的なスターリン批判を行った。Unknown author, CC BY-SA 3.0 NL, ウィキメディア・コモンズ経由で

スターリン批判に始まる、新たなフルシチョフの時代。

「スターリンは、自分に反対する者をすべて『人民の敵』と呼んだ。古い秩序を取り戻したい、そのために『人民の敵』は国際反動勢力と手を結んだのだと。その結果、数十万人の正直者が犠牲になった。誰もが恐怖に怯えながら生活していた。誰もが、夜中にドアをノックされて起こされ、それが命取りになることをいつかは覚悟していた......。スターリンの意にそぐわない人々、レーニンの指導の下で革命闘争の学校に通った誠実な党員、罪のない人々、忠実な人々、我々の大義のために心をこめて働く人々が弾圧されたのである。完全な恣意性である。そして今、このすべてが忘れられ、赦されるのだろうか?決して!」

ニキータ・フルシチョフは、自らの回顧録の中でこう述べています。スターリンの否定に始まったフルシチョフの時代は、文化芸術の分野に大きな飛躍を与えました。フルシチョフは、個々の作品に個人的な見解を述べることはあっても、彼らの自由と創作の機会を奪うことは一度として無かったのです。そして、何よりも重要な決断は、権力闘争から即決裁判を廃したことです。ベリヤの失脚・処刑を最後に、敗者が命を奪われるという「忌むべき常識」は過去のものとなったのです。

後にブレジネフに失脚させられたフルシチョフは、半生記を米国で出版。新しき自由を自ら証明することになります。しかし、ロシア人は悪夢の中に光明を見るのでしょうか。フルシチョフとゴルバチョフは、ロシア史に常に軽蔑的に記録されています。

1875年、第1回国際極年。世界極地研究の第一歩。

スターリンからフルシチョフへの権力継承は、世界に予想だにせぬ変化をもたらしました。デタントと呼ばれるフルシチョフの緊張緩和政策は、恐怖の大王たる第三次大戦を空想の産物に変え、人類科学技術の進展に無二の影響を与えます。戦争は科学技術予算を青天井に釣り上げ、平和は科学者に研究の自由を与えます。科学技術は、戦争と平和の狭間にあって成長するものなのです。

世界がイデオロギーで分断される前、世界の科学者たちは一致して地球の謎に挑む共同研究の機会を制定します。1875年、オーストリア・ハンガリー帝国の海軍将校カール・ヴァイプレヒトは、個人や国家の枠を超えて地球の謎に挑む「国際極年(IPY)」を提唱します。当時、厳寒の北極点は人類未踏の地。冒険家の憧れでした。しかし、科学者たちは科学的アプローチによって収集されたデータを世界で共有することで、広く地球科学の研究が進むことを望んでいたのです。

第1回IPYは、ヴァイプレヒトと共に国際極地委員会の議長を努めていたゲオルグ・フォン・ノイマイヤーによって組織化され、1882〜1883年にかけて、オーストリア・ハンガリー帝国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、英国、米国の11カ国の参加のもと、第1回IPYが開催されます。北極12地点、亜南極2地点を含む、世界40箇所以上の気象観測所が、IPYのプログラムに参加したのです。

第一次大戦と第二次大戦の狭間、第2回IPY。

第2回IPY(国際極年)を記念する、ソビエトの記念切手。Post of Soviet Union, Public domain, via Wikimedia Commons

それから、半世紀。世界気象機関の前身である国際気象機関は、第2回IPYを第1回の50年後にあたる1932〜1933年にかけて実施することを提案します。第一次大戦の狂気は科学技術進展の原動力となり、航空機・船舶等は当然ながら、電気工学分野に於いては特に著しい進展をもたらします。ただ、科学の進展が新たな謎を呼び起こすのは、世の常。特に解明が期待されていたのは、戦時下に観測された無線通信や電力網での様々な不可思議な現象の数々。科学者たちは、戦争の対立を越えて再び一致し、地球科学の進展を求めたのです。

第2回IPYには、44カ国もの国家が参加。北極には実に27箇所もの観測点を設置。気象学、磁気工学、地球科学、電波工学の分野から研究が進み、電離圏現象の解明に大いなる進展をもたらし、地球各地の貴重なデータの収集に成功します。ところが、世界は再び戦争の惨禍に飲み込まれていくこととなり、有ろう事か貴重なデータは灰燼に帰してしまうのです。

人類史上最大の悪夢・第二次大戦は、科学技術に再び劇的進展をもたらします。ところが、戦後イデオロギー対立は深刻化、世界は米ソの権益を以て真っ二つに分断されてしまいます。戦争の惨禍から立ち上がった科学者たちも、否応なしに対立の渦に飲み込まれていくのです。ところが、1953年3月5日スターリンの死によって、世界は少しずつ雪解けに向かっていくことになります。

東西の対立を越えて世界67カ国が参加、国際地球観測年。

国際地球観測年を仕掛けた、米国の地球物理学者ジェームズ・ヴァン・アレン。Frederick W. Kent Collection, University of Iowa Archives, Public domain, via Wikimedia Commons

第3回IPYは更に対象を拡大し、国際地球観測年(IGY)として1957年7月1日〜1958年12月31日にかけての開催が呼び掛けられます。これは、太陽の周期活動が最大化する時期を含むもので、高層大気、宇宙線、地磁気、重力、電離圏物理学、高精度マッピング、気象学、海洋学、地震学、太陽活動など、11の地球科学分野を対象としていました。IGYは、世界が一致して取り組む国際年の記念すべき第1号ともなって、科学分野における冷戦対立に終止符を打つ貴重な機会となるのです。

IGYには、台湾の参加に反対する中国を除く、67カ国の参加を集めます。IGYの最大の功績は、ソビエトの参加を得て、宇宙への第一歩を記したことでしょう。スターリンの死は人類科学史の大きな転換点となったのです。科学者たちは、世界で一致した取り組みによって、世界で広く利用可能な知見を集めることに集中します。

しかし、ホワイトハウスとクレムリンでは、全く異なる力学が作用していました。支配者たちは、世界の調和・発展よりも、科学技術の勝利という形式を通じて、自らのイデオロギーの成功を顕示することに全力を注ぐことになるのです。ただ、その動機はどうあれ、IGYはセルゲイ・コロリョフとヴェルナー・フォン・ブラウンに唯一無二の機会を与えることになるのです。

国家を欺いて夢を実現する。コロリョフの危険な賭け。

脅かされるチーフデザイナーの地位。窮地のコロリョフ。

民主主義に対する共産主義の勝利。科学技術分野の飛躍によって、世界に称賛の讃歌を響かせることは、自らが世界の盟主であると顕示する最高の機会となります。人類史に1ページを書き加える科学的偉業。もし、それが実現するなら、予算は無尽蔵に引き出せるでしょう。この機会を最大限に利用したのが、ソビエトのチーフデザイナー、セルゲイ・コロリョフでした。

1950年代前半、コロリョフの立場は明確に脅かされていました。1950年4月24日の政令により、NII-88の指揮下に設立されたOKB-1。そのチーフデザイナーに任命されたコロリョフでしたが、NII-88の指揮を摂っていたのはミハイル・ヤンゲリ。GIRDの創設以来、ソビエトのロケット開発を牽引してきたコロリョフは、ヤンゲリの部下という屈辱的な立場に甘んじていたのです。

困ったことに、ヤンゲリはコロリョフが忌み嫌う赤煙硝酸の使用を主張していました。ハイパーゴリック方式を実現する赤煙硝酸は即応性と比推力に優れるものの、それ自身に強い毒性があり、コロリョフはその使用を激しく批判していたのです。ところが、コロリョフの仇敵グルシュコは、赤煙硝酸を使うヤンゲリに全面的に賛同。OKB-456は積極的にエンジン開発を進めていました。もし、ヤンゲリやマケエフとグルシュコの連携が絶対的なものとなれば、ソビエト製ロケットエンジンはすべて赤煙硝酸を用いることになります。コロリョフは、有無を言わせぬ絶対的な地位を必要としていました。

共産党への入党。ついに射止めたNII-88チーフデザイナー。

R-5の実戦配備型であるR-5M。最大の欠点は、酸化剤に液体酸素を用いること。即応性のなさは戦術兵器として致命的だった。Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

ただ、コロリョフとて実績は依然不十分でした。R-3ではコロリョフの設計案は尽く批判の対象となり、競合するドイツ人チームの設計の導入を余儀なくされます。さらに、ドイツ人帰還後に自ら推進したR-5では、液体酸素がネックとなります。核弾頭搭載型R-5Mの量産配備こそ実現したものの、少数配備に留まってしまったのです。幾ら世界に前例のない技術課題に挑んでいたとしても、計画を成功に導けないのなら、コロリョフは間違いなく失脚させられるでしょう。そうなれば、有人宇宙ロケットの実現など夢のまた夢。コロリョフは、何としてでもロケット開発の主導権を握らねばなりませんでした。

コロリョフは、考えます。実績に欠けるヤンゲリが、自分を凌駕する立場を得た理由は何なのか。答えは単純でした。共産国家に於いて最も重視されるべきは、実績ではなく忠誠心。つまり、共産党に対する忠誠心を明確に示す必要があるのです。そこへ行くと、ヤンゲリは1930年代初頭に入党した古株の共産党員。それに引き換え、コロリョフは共産党員でないばかりか、大粛清で投獄された「後ろめたい過去」を持っていました。窮地打開に焦るコロリョフは、如何ともし難い差を埋めるべく、1953年6月に周囲の反対を他所に共産党への入党を申請します。そして、クレムリンへの絶対的な忠誠を誓ったコロリョフは、見事にNII-88・チーフデザイナーの座を勝ち取ることに成功するのです。

空前の巨大プロジェクト、大陸間弾道ミサイル開発計画。

ミハイル・ヤンゲリは、毒性を理由にハイパーゴリック燃料の仕様を躊躇うコロリョフを尻目に、矢継ぎ早に実績を積み上げた。Ukrposhta, Public domain, via Wikimedia Commons

一方、部下の立場に憮然とするミハイル・ヤンゲリは公然と反旗を翻し、両者は反目。強固な対立に埒が明かないと判断したフルシチョフは、ウスチノフに対してOKB-1の分割を指示。1954年4月、新天地OKB-586を得たヤンゲリは、そそくさとコロリョフの元を去っていきます。これに留まらず、続いてクレムリンはOKB-385の設立を指示。ヴィクトル・マケエフをチーフデザイナーに据えます。事態の急展開に焦ったコロリョフは、2つのOKBを自身の指揮下に置くことを強く要請するも、クレムリンは取り付く島もなく要請を却下。コロリョフは絶対的な立場を手に入れるどころか、「唯一のチーフデザイナー」の地位さえ失ってしまいます。

失地回復を図らねばならないコロリョフ。その手元に最後に残されたのは、たった1枚のカード。それは、コロリョフが命運を繋ぐ最後のチャンスでした。1950年12月4日の政令で承認された、プロジェクトN-3「射程5,000〜10,000km、弾頭1〜10tの液体燃料ロケットの開発要件」、つまり大陸間弾道ミサイル(ICBM)の実現を目指すという、空前の巨大プロジェクトでした。

ただ、ソビエト領内から直接北米大陸にヘビーな弾頭をデリバリーするには、人類未踏の巨大ロケットが不可欠。ソビエト初の弾道ミサイルR-1の発射から、たった2年。コロリョフは、かつてない難題に直面することになります。しかし、その解決なくして、大願成就はあり得ません。コロリョフは、前に進むしかありませんでした。

要素技術研究に始まる、世界初のICBM開発計画。

ICBMの実現という壮大な計画を成功に導くには、ありとあらゆる技術課題が山積していました。そこで、クレムリンの指導の下、研究の責任はコロリョフに一任され、OKB-1以下14の研究機関がこれに一致協力して研究を進めることが指示されます。

最大の障壁と目されたのは、エンジンです。ICBMを戦略兵器として成立させるには、強力な核弾頭の搭載が前提条件。ところが、スパイのインテリジェンスを以て核開発を成し遂げたソビエトでは、核弾頭の小型軽量化に全く目処が立っておらず、単体重量は3〜5tにも達すると想定されたのです。もし、これを5,000kmの彼方に飛ばすと仮定すれば、人類未踏の境地に達する強力なエンジンが不可欠です。そこで、エンジンの目標性能を推力:200〜300t、比推力:325secに設定し、酸化剤には液体酸素を継続採用するものの、推進剤にはアルコールに代わって石油系のケロシンを新たに採用することで、基本方針が決定します。

ただ、強力な核弾頭とて、数kmもズレて着弾していては何の価値はありません。特に、燃焼終了時に生じる意図せぬ残留推力は大きな問題でした。そこで、これを補正することが可能な精度の高い自律慣性誘導装置と無線誘導装置の開発が必要とされます。また、遥か大気圏外に達した核弾頭が、その機能を維持して降下するために、6〜7km/secでの突入に伴う空力加熱に耐え得る熱シールドと再突入体の開発が必要とされました。

熱核弾頭を搭載せよ。突如変更されたペイロード。

加えて、プロジェクトN-3ではロケットの性能とサイズ・重量の関係を統計的に示す研究も同時に進められます。今後実現するであろう様々な技術は、ミサイルの重量を累積的に増加させます。ところが、重量の増加はエンジン出力の更なる増加と、それに見合う推進剤の増加を要求します。2乗3乗の法則の魔の手から逃れるために、統計的解析手法を必要としたのです。

1953年2月13日、政令によりプロジェクトN-3はプロジェクトN-1内の「射程7,000〜8,000kmの2段式弾道ロケットの理論実験研究」に引き継がれ、ペイロード:3t、発射総重量:170tを目標に2段式ICBMの計画案作成に移行します。ところが、計画は突如大きな変更を余儀なくされます。10月3日、セミパラチンスク核実験場に於いて熱核弾頭RDS-6の実験に部分的に成功したことを受けて、その搭載を前提とするよう、ペイロード:5.5t、核弾頭単体重量:3tに要求性能が変更されたのです。弾道ミサイルは、所詮運搬手段。レッドストーン同様、お客様が変わるとなれば、要求されるものも全て変わるは当然です。

ただ、ソビエトは幸運でした。最大ペイロードの変更が、計画の初期段階で明らかになったからです。レッドストーンでは、最終設計を終えた段階で核弾頭の搭載が決定したため、射程の大幅な短縮を余儀なくされました。これに対し、ソビエトでは設計の変更によって、目標性能をそのまま維持することができたのです。

コロリョフに課せられた巨大ロケット開発という希望。

熱核弾頭の小型・軽量化にソビエトが失敗したため、コロリョフはICBMを史上空前の巨大ロケットとして開発せざるを得ませんでした。ただ、これとてコロリョフに幸いします。大型かつ強力なロケットは、軌道上により大きなペイロードを投入可能であることを意味するからです。余裕のある運搬手段が実現するのなら、あとは積荷を人工衛星やカプセルに載せ替えるだけ。ずっと恋い焦がれてきた宇宙も、月も、火星も、すぐそこにある。その胸中は、大いなる希望に沸き立っていたことでしょう。

人生最大にして唯一無二のチャンスと確信したコロリョフは、人生のすべてを賭けてプロジェクトに邁進していきます。ただ、コロリョフが幼少以来の夢を詳らかにすることはありません。薄氷のような均衡が、跡形もなく崩壊するのを知っていたからです。

セルゲイ・コロリョフという人物は、卓越した平衡感覚を持ち、交渉能力に長け、経営能力にも秀でていました。彼は、いつでもクレムリンを満足させ、軍を納得させることができました。だからこそ、コロリョフはクレムリンから、常に望み通りの予算を引き出すことができたのです。それは、コロリョフなりの渡世術。大粛清を生き延びたコロリョフだからこそ、培い得た能力なのかも知れません。ところが、コロリョフのその胸中に去来するのは、共産主義への忠誠ではなく、宇宙への夢。コロリョフは信念をひた隠しにしつつ、今や数万人もの技術者を率いて計画に邁進していました。

超大国ソビエトを騙す。宇宙へのコロリョフの危険な賭け。

コロリョフは、狐でしょうか。大きく見開いた黒い瞳は何処までも穏やかな輝きを湛えていて、恰幅の良い風体は常に泰然としていて威厳に満ち溢れていました。ひと目見れば、誰しもが忠実なソビエト科学者だと言うでしょう。しかし、その心の奥底には、宇宙への野心をひた隠しにしていました。あのスターリンでさえ、仇敵グルシュコでさえ、誰一人その本心を見破ることはできせんでした。コロリョフは、ソビエトという超大国を手球に取って騙していた、と言えるかも知れません。

しかし、それは危険な賭けでした。ソビエト核戦略の中核を担うICBM開発に際し、宇宙ロケットの要素を忍び込ませようとすれば、開発作業の複雑性は増し、設計のリスクが高まるばかりか、少なからず計画の遅滞を招くのは間違いありません。それは、明確にソビエトに対する裏切り行為。スターリン時代であれば、その日のうちに銃殺刑に処されたことでしょう。

ただ、今やスターリンの時代は終わりました。新たな指導者フルシチョフは、最新技術に強い興味を持ち、共産主義の勝利に対し強い執着心を持っていました。コロリョフには、スターリンの時代よりも、チャンスが広がったと見えたことでしょう。ただ、コロリョフ自身が宇宙探査の夢を吐露するのは、依然時期尚早でした。コロリョフの失脚を狙う者は、幾らでも居たからです。コロリョフは、巧みに周囲の尽力を得つつ、ゆっくりとクレムリンの中に宇宙への興味を育てていくのです。

宇宙を目指すもう一人の男、ティホンラヴォフ。

目立つことを極端に嫌う、ティホンラヴォフという人物。

ミハイル・ティホンラヴォフ、1925年頃の肖像。Anonymous Soviet Photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

実は、コロリョフ以前にも有人宇宙飛行計画を進めている人物がいました。それが、GIRD以来のコロリョフの盟友、ミハイル・クラヴディエヴィッチ・ティホンラヴォフです。ティホンラヴォフは、コロリョフの深い絆で結ばれた盟友であり、心の内を知る数少ない友人の一人でした。ところが、生来控え目な性格だったティホンラヴォフは、目立つことを極端に嫌いました。それは終生変わることがなかったため、彼の業績はロシア国外では殆ど知られていません。しかし、ティホンラヴォフの貢献こそが、コロリョフの夢を成就させることになります。

1925年、ジュコフスキー空軍士官学校を卒業したティホンラヴォフは、グライダーの競技会でコロリョフと初めて知遇を得ます。1932年、コロリョフがGIRDの結成に参加することを人伝に聞くと、自らもGIRDへの参加を決断します。物静かで才能豊かなこの科学者は早々に頭角を現し、液体推進ロケット研究に誰よりも熱心に取り組んでいきます。GIRD最大の成果たる「09」。これは、まさにティホンラヴォフが手掛けたものでした。この後、GIRDとGDIは合併してRNIIが誕生すると、両者の間に主導権争いが勃発。プロジェクトの停滞は大粛清の嵐を呼び込むこととなり、コロリョフ、グルシュコら多数の科学者が犠牲となります。しかし、生来控えめなティホンラヴォフは独り研究に没頭していたため、無用な争いに巻き込まれぬまま戦後を迎えます。

地味なティホンラヴォフがぶち上げたド派手なBP-190計画。

ティホンラヴォフは、ドイツ領内のV2ロケット捜索に参加。そして1945年半ば、ティホンラヴォフは同僚のチェルニシェフと共に、意欲的な計画をまとめ上げます。それが、BP-190計画でした。鹵獲したV2ロケットに、パイロット2名が搭乗するカプセルを搭載。これを垂直に打ち上げて、高度200kmに到達。有人宇宙飛行を実現するというものでした。

1946年2月、科学アカデミー長官に対して共同で計画案を提出し、専門家委員会から肯定的評価を得ることに成功します。計画の本来目的は、振動・過負荷及び無重力が人体に及ぼす影響の研究。つまり、BP-190計画はロケット開発計画でありながら、開発のターゲットは有人カプセルの実現に置いていました。

具体的構想は次のようなものでした。V2ロケット本体の上に砲弾型の予圧キャビンを新設。2名のパイロットを載せ、ロケットは高度150kmまで上昇し、キャビンを分離。最高高度190kmに到達後、大気圏に再突入。途中パラシュートを開傘。軟着陸用ロケットエンジンを噴射して逆加速をかけ、地表に軟着陸するというもの。ところが、現時点で実在するのはV2本体のみ。中でも最大の課題は、再突入時の空力加熱でした。予圧キャビンは当然ながら、パラシュートや着陸用エンジンなど、あらゆるコンポーネントが高温下で機能を維持し続ける必要があります。しかし、実証された技術は未だなく、あらゆる技術課題が山積していました。

スターリンの賛同を得て、勢い付くティホンラヴォフ。

ティホンラヴォフの計画は、当時の技術水準を考慮すれば、良く言えば過激、悪く言えば荒唐無稽とさえ表現できるもの。そこで、計画への承認を得るべく、時の最高指導者スターリンに対して、連名にて熱烈な情熱を込めて手紙を送ることにします。

「私たちは、ソビエトの高高度ロケットで2人の人間と科学機器を190kmの高さまで打ち上げるプロジェクトを開発しました。このプロジェクトは、捕獲されたV-2ロケットのユニットの使用に基づいており、できるだけ早く実装されるように設計されています。

科学的および技術的な重要性に加えて、私たちの意見では、このプロジェクトには政治的および社会的に非常に重要な要素が含まれており、そのタイムリーな実装により、祖国は文明の歴史の年表に栄光と不滅のページを書き込むことができます。。。

前述のことは・・・例外的な見通しのため、これは私たちがすでに考えていたプロジェクトのさらなる発展の結果であり、私たち、同志スターリンは、私たちの祖国の栄光と科学の地平を広げます。」

情熱的な科学者の熱烈な意思に賛同したスターリンは、計画の承認を決議。1946年5月13日、秘密命令により計画の正式着手が命じられます。BP-190は、ソビエト初の有人宇宙飛行計画として極秘裏にスタートを切ったのです。ティホンラヴォフは航空産業省の支援を求め、余勢を駆ってジュコーフスキー空軍士官学校でBP-190計画について講演を行います。

ティホンラヴォフの提案を、完全に拒否したコロリョフ。

しかし、計画を所管するはずの航空産業省は慎重でした。ロケットの打ち上げはパイロットの仕事ではないと判断したのです。そればかりか、チェルニシェフにはロケットに関する具体的な実績は何もなく、ティホンラヴォフが約束する2年後の実現など絵空事だと一蹴します。一方で、スターリンはティホンラヴォフの構想に確かに期待していました。しかし、航空産業省が計画に価値を見い出せない限り、これ以上の計画の前進はあり得ません。

そこで彼らが目を向けたのが、国防省直轄のNII-4所長・ネステレンコでした。ネステレンコはティホンラヴォフの提案に賛同。1946年には、RNIIからNII-4へ異動し、副責任者に任命されます。ところが、今度はソビエト共産党がBP-190計画に異を唱えます。有人宇宙飛行を目指すBP-190計画がNII-4の事業目的に合致していない、というのが理由でした。泣きっ面に蜂とばかりに、ティホンラヴォフの希望をさらに打ち砕いたのは、盟友コロリョフが計画推進に厳しく反対したことでした。

NII-4は、コロリョフの要請に従って計画の変更を了承。計画名は「ロケットプローブ」に変更され、1947年以降にロケット本体及び弾頭のパラシュート回収システムを研究することとされます。ティホンラヴォフは深い失望を味わったのでしょう。あっさり計画から身を退いてしまいます。ただ、計画はNII-4で継続され、残されたメンバーはスターリン賞を獲得する栄誉に浴します。

失意のティホンラヴォフ、師ツィオルコフスキーを訪問。

コンスタンティン・ツィオルコフスキーは、初期のロケット研究者であるとともに、SF作家であった。Феодосий Андроникович Чмиль (1900-е - 1945), Public domain, via Wikimedia Commons

コロリョフがBP-190計画を差し止めたのは、有人宇宙飛行計画には時機尚早だと考えたからです。ティホンラヴォフは早期に有人宇宙飛行のステップへ進むことを強く要求し、成功確率が低いことを考慮して「罪人」をパイロットに選ぶことさえ提案していました。しかし、V2及びR-1のペイロードは精々1tほど。とても、ティホンラヴォフの主張する構想を実現する規模ではなく、より大型のロケット開発を優先すべきと判断したのです。そもそも、1946年当時のコロリョフはR-5開発で既に手一杯であり、有人宇宙飛行計画のためにロケットを提供する余力など、到底持ち合わせていませんでした。

失意のティホンラヴォフは、敬愛するコンスタンティン・ツィオルコフスキーを尋ねます。当時、ティホンラヴォフは新たなチームを組織して、並列式多段ロケットという新たな研究テーマに取り組んでいました。それはツィオルコフスキーの作品に触発されたもので、複数のロケットを並べて接続、端から燃料を使い、空になったユニットの燃焼を終了して順次切り離すという、多段式ロケットのアイデアの一つでした。多段式ロケットでは、1段目を最下層に、2段目以降を上に積み重ねるのがセオリー。しかし、当時は点火に成功する確率が低く、成功率が低下する懸念がありました。また、1段目が全段分の重量を負担するため、構造強度が過剰となり、2乗3乗のスパイラルに陥るリスクがあったのです。並列式は、これらリスクを回避可能にする注目すべきアイデアでした。

無謀な人工衛星計画が巻き起こした、苛烈な批判の渦。

並列式ロケット研究に際して課題になったのは、複合ロケットを定量的に評価する手法でした。複合ロケットを実現するに際しては、構成が複雑化するほど個々のユニット構成の最適化が難しくなります。ティホンラヴォフは、ユニットの主要構造及び弾道パラメータの最適な選択に関する理論の構築に取り組んだのです。手計算に依存していた当時、複合ロケットの最適設計と弾道計算を利用可能な形で導くことは大変重要なテーマでした。

1947年末までに所定の成果を得て、複合ロケット理論に関する予備報告がまとめられます。この成果に強い自信を持っていたティホンラヴォフは、NII-4の科学評議会に技術報告を行います。ところが、批評家らの反応は想像外のもので、並列接続するロケットの空力特性や接続の機械的脆弱性に批判が集中します。しかし、ティホンラヴォフは少しも自信を失っていませんでした。

1948年7月14日、ティホンラヴォフは「長距離ミサイルを実現する方法」と銘打って、砲兵科学アカデミーでの年次総会スピーチを行います。その中で、ティホンラヴォフは複合ロケット理論に加えて、思い切った提案を行います。それは、弾道ミサイルを用いれば、人工衛星を軌道上に打ち上げることさえ可能と発言したのです。もちろん、ティホンラヴォフは確固たる信念と確信を以て発言したものです。ところが、この発言がソビエトの科学者の中に苛烈な反応と猛烈な批判の渦を巻き起こしてしまうのです。

変人扱いのティホンラヴォフに手を差し伸べるコロリョフ。

当時の科学者は、弾道ミサイルが射程1,000kmを実現できるとは信じていませんでした。それこそ、宇宙を目指すなどというのは、荒唐無稽な夢物語。多くのパネリストがティホンラヴォフに批判的かつ侮蔑的なスピーチを浴びせます。それは、本当に屈辱的な時間でした。曰く、彼は「空想の世界へ転向することを決めた」という痛烈なもの。そして、今度こそティホンラヴォフのキャリアは惨事に見舞われます。無関係なテーマに取り組んでいたとして、ティホンラヴォフのチームは即座に解散。ティホンラヴォフ自身はNII-4副所長の立場を外され、コンサルタントの立場へと追いやられ、研究現場からも追放されてしまうのです。

しかし、ティホンラヴォフは諦める必要はありませんでした。コロリョフが、分厚いその手を差し伸べてくれたからです。ティホンラヴォフは、新たな若手技術者を加えてチームを再編成。1950年3月、NII-4でロケット技術に関する科学技術会議が開催され、「ミサイルパッケージとその開発の見通し」と銘打ったレポートを発表します。この中で、これまで発表済みの人工衛星の構想に加えて、有人飛行へ向けての見通しを発表します。そして、当時開発の途上にあったR-3であれば、充分実現可能だとしたのです。やはり、この席上でも反応は批判的なものが大勢を占めていました。しかし、コロリョフらは諦めません。宇宙探査のアドバルーンを粘り強く上げ続けることで、徐々にクレムリンを動かしていくのです。

ソビエト科学アカデミーによる生物実験。

科学アカデミーが、ロケットによる科学研究を求める。

1934年、ソビエト科学アカデミー本部はレニングラードからモスクワへ移転している。Кислов, Public domain, via Wikimedia Commons

一方、ソビエトが誇る科学研究の総本山・科学アカデミーは、ロケットを科学研究に用いることに強い興味を持っていました。物理学研究所のセルゲイ・ヴェルノフ教授は、秘密裏に大型ロケット研究が進行していることを聞き付け、極秘プロジェクトを求めて彼方此方探し回り、漸くチーフデザイナー・コロリョフに辿り着きます。1947年夏、ヴェルノフ教授はポドリプキのNII-88に招待され、V2ロケットを視察。遥か高度100kmに到達する巨大なドイツ製ロケットに、強い感銘を受けます。

ヴェルノフは、科学アカデミーの支援のもと、2機のV2に科学研究用の機器を搭載して、科学観測実験を行うことを提案。このプランは軍需大臣ウスティノフの許可を得て、早々に実行に移されることになります。1947年秋、科学アカデミーの科学者をカプースチン・ヤールに招いて、打ち上げ試験が実施されます。11月2日、最初の試験に成功。続いて、11月13日に発射されたV2は、目標地点から80mの場所に落着し、多くの貴重なデータの収集に成功。ソビエト科学史に重要な一歩が刻まれます。

コロリョフにとって、科学アカデミーからの協力要請は渡りに船でした。有人宇宙飛行に利用可能な科学データを収集できるだけでなく、様々な技術の研究開発及び実証が可能になるからです。コロリョフは、クレムリン、軍に続き、科学アカデミーの支援を得て、宇宙への道を一歩一歩進んでいくことになります。

R-1をベースに開発された、上層大気観測システム。

但し、鹵獲したV2は数に限りがありました。そこでR-1をベースに開発されたのが、科学観測ロケット・R-1Aです。R-1Aは、弾頭に変わって搭載した種々の観測機器の他、ロケット本体尾部に観測機器・FIAR-1を搭載、ロケットでしか到達できない地球上層の各種データを収集することを目的としていました。

FIAR-1は科学アカデミー・地球物理学研究所が開発した観測機器で、所定の高度に達すると、円筒形の容器に収納された複数のカプセルを圧縮空気によって射出。上層大気をサンプリングして、地表に降下。カプセルに搭載された無線送信機によって場所を特定。サンプルを回収するシステムでした。ただ、エンジン排気ガスの混入により貴重なサンプルが台無しになるのを、科学者らは強く懸念していました。そこで、射出後4秒間はカプセルは作動せず、ロケットの方方に散らばって排気ガスの影響域から離脱。その後、純粋な上層大気を収集するよう設計されました。

なお、R-1Aは弾頭分離機構を導入したため、全長が1m延長されています。弾頭分離は、エンジン燃焼終了後に開始されます。所定の高度に達すると制御装置が爆発ボルトを作動。続いて、ロケット本体と弾頭間に設けれたスプリング機構が作動、弾頭がロケット本体からスムーズに離脱します。

順調に作動した、R-1Aの弾頭分離シーケンス。

1949年5月7日、R-1Aは最初の打ち上げ実験に臨みます。難易度の高い試験でしたが、めでたく弾頭の分離に成功。弾頭は発射地点から210km離れた場所に落下。試験は無事成功を収めます。望外の成功に興奮したチーフデザイナー氏は、自ら飛行機で落下地点を視察することを強く要望します。

上空に達したコロリョフは落下地点を認めると、無理くりにパイロットに着陸を要望。現地に降り立ったコロリョフは、ロケット本体と弾頭が落下した場所をつぶさに観察します。コロリョフが興奮したのも無理はありません。R-1Aの弾頭は、ロケット本体からの分離に成功、予定通りの軌道を飛行し、大気圏に再突入。無事地表に到達したのです。これは、有人宇宙飛行で実現すべきシーケンスと全く同じもの。コロリョフは、有人宇宙飛行が決して荒唐無稽な夢物語でないことに、強く確信を得たはずです。

続く、5月24日。R-1Aは初めて科学機器を搭載し、打ち上げ実験を実施。ところが、パラシュートが予定より早く開傘したため、試験は失敗に終わります。失地回復を図るのは、4日後の28日。R-1Aは順調に高度102kmに到達。FIAR-1も正常に作動し、試験は完全なる成功を収めます。この試験では大気サンプルの他に、エンジンの排気が電波に与える影響に関するデータ収集にも成功。収集されたデータは詳細に解析され、後の無線制御システム開発に大いに資するものとなります。

科学者の飽くなき探究心が、次なるステージを求める。

弾道ロケットを用いた科学観測は、地球物理学研究の可能性を劇的に拡大します。航空機や気象観測気球では決して到達できない高度に、ロケットならば容易に到達できるのです。人類未踏の大気上層に何が存在するのか、科学者たちは胸踊らせていたことでしょう。R-1を用いた科学研究はこの後7年間に渡って継続され、その後はR-2AやR-5を用いて更に実験が続けられます。しかし、科学者の飽くなき情熱は尽きることを知りません。次なるステージを求めて、彼らは実験内容の更なる充実を求めるのです。

科学観測ロケットに意義を認めた科学アカデミーは、幹部会の下に部門間調整委員会を設置します。そのメンバーには、コロリョフも名を連ねていました。コロリョフはロケットの製造だけでなく、研究手法や観測機器にも積極的に関与していくことになります。

ただ、観測機器でデータを収集するだけでは、将来的な有人宇宙飛行の実現性を評価するには不十分。当時は、宇宙線の影響はおろか、無重力状態で身体機能が正常に作動するかを含め、宇宙という環境が人体に如何なる影響を及ぼすのか、殆ど理解されていなかったのです。その影響を解明する唯一の方法が、生体実験でした。

実は、遡ること3年前の1946年5月13日。BP-190に関する秘密命令に付随して、ロケット研究に従事する科学者に対して、将来の有人宇宙飛行に影響を及ぼし得る様々な要因について研究を開始することが命じられていました。

ロケットに載せるべきは、利口なサルか、従順な犬か。

ただ、当時は要素技術の確立が先決。まったく時期尚早でした。しかし、4年の歳月を経た、1950年8月28日。弾頭分離技術及び大気圏再突入技術に確信を得たコロリョフは、いよいよ次のステージに進むことを決断。生物に対するロケットの飛行要因の影響を研究することを目的に、生物医学実験の開始を決定。コロリョフは、V-1Bロケットと予圧キャビンの開発着手を指示します。

人的犠牲を厭わぬビエトと言えど、やおら人間を乗せる訳にもいかず。そこで、決定されたのが、高等哺乳動物の使用。1950年12月、国立航空医学研究所・ヤズドフスキー博士を中心に、生体実験に最適な生物の検討を開始します。まず、俎上に上がったのはげっ歯類。次々に様々な実験動物が候補に上がる中、最後に残ったのが、人間に近い最も動物であるサルと、人間に最も忠実な動物である犬でした。慎重な検討の末、選ばれたのは犬でした。犬はロシアで長きに渡って研究の対象とされ、多くの生理学的知見が積み上げられていたのに対し、サルは訓練が難しく暴れて実験の妨げになると考えられたのです。

この時点で、米国は既にサルを選択。1949年6月14日、アカゲザルのアルバートIIがV2で高度134kmに到達していました。しかし、興奮状態を回避するため麻酔薬を投与せざるを得ず、充分なバイタルデータを得るのは不可能でした。生物実験の意義を考えれば、ソビエトの選択の方が的を得ていたと言えるでしょう。

ソビエト初の宇宙飛行士は、若くて健康な白い野良犬?

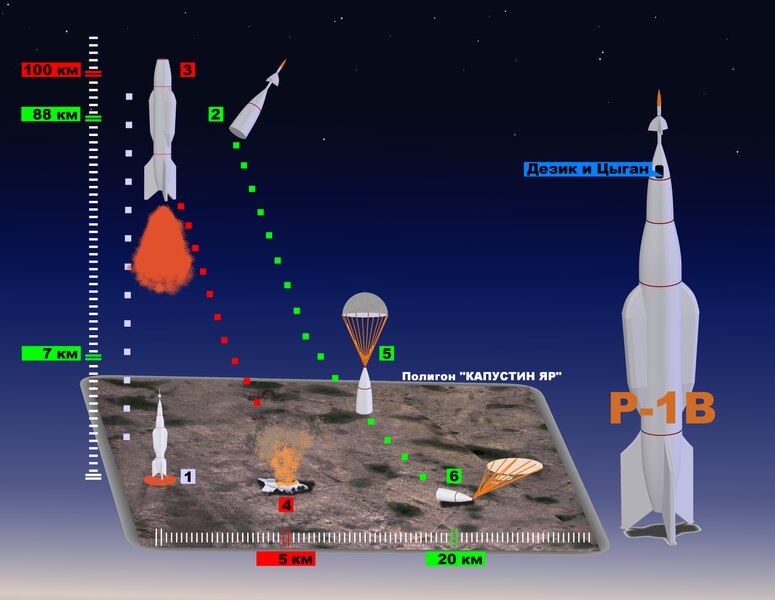

実験の飛行計画図。打ち上げられたR-1Bは、高度87.7kmで試験装置を満載する弾頭を分離。最高高度に到達した後、高度7kmでパラシュートを展開。地上に降下する。Pretenderrs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

第2次となる科学実験に供されたのはR-1の発展型、R-1BとR-1V。その差異は、ロケット本体の回収機構の有無にありました。R-1Vにのみ本体回収用のパラシュートを搭載、将来的なロケット再使用を考慮していたのです。

本実験の目的は次の通り。一次宇宙線の組成及び物質との相互作用、大気の物理的・化学的性質、太陽放射のスペクトル組成、オゾンの吸収能力の調査、高高度上昇時に生じる高G環境下での生体実験と上昇後の救出方法の検討、高速・高高度に於ける空気力学、ロケットの複数回使用を目的としたパラシュートによるロケット回収方法の検討。

各研究テーマを見る限り、地球物理学研究というより、将来的な有人宇宙飛行を目的としていることが伺えます。科学者たちは、人類が宇宙空間に到達した後、地球外天体に到達して、有人科学調査を行うことを夢見ていました。その先駆けとなるのが、犬を用いた生体実験だったのです。

1950年、科学アカデミーに上層大気研究委員会が設立され、実験へ向けてあらゆる分野で集中的な作業が実施されます。如何なる犬が宇宙飛行士に最適なのか、徹底的な議論が成されたのです。その結果、犬の選考条件は以下の通り決定されます。体重:6〜7kg、体長:35cm以上、年齢:2〜6歳、身体健康、そして野良犬であること。また、毛は短めで、毛並みが白く滑らかであることも条件としていました。

厳しい訓練に臨む、シッポのかわいい宇宙飛行士候補生。

ヤズドフスキーがわざわざ野良犬を選んだのは、ストレス耐性が理由。過酷な路上生活で自然淘汰されてきた野良犬は、血統書付きの個体よりもストレス耐性が高いと考えたのです。小型犬を指定したのは、予圧キャビンを可能な限り小さくするため。一方、白い毛色は画質の悪いカメラでも様子をつぶさに観察するためで、短い毛並みは抜けた毛がセンサーに害を及ぼすことを考慮したもの。

細かに課した厳しい条件の数々。これをクリアしたのが、32匹の小さくて賑やか候補生たち。この中から選ぶべきは、優秀な2匹のペア。科学者らは客観性を重視して、一つのカプセルに2匹乗せることにしたのです。

候補生たちは、日常行動はもちろん、食事中、散歩中でも真剣な観察がなされ、詳しく性格が調べられます。人間との関係性や犬同士の関係は特に重要視されました。好まれたのは、性格の穏やかな個体。長時間の拘束にも耐えられると考えたのです。

彼らの個室は、床に置かれた四角いケージ。これは、予圧キャビンを模したもの。利発な彼らは環境に直ぐに慣れ、散歩から戻ると一目散にケージを目指します。食事は1日2回。野菜、魚、脂肪、肉、ミルクとバランスの良い食事が与えられました。

候補生たちは、モスクワの空軍航空医学研究所で数々の厳しい訓練に挑みます。ただ、計画はすべて極秘だったため、訓練は目立たない建物で実施されました。

選ばれた最初のペアは、テジクとジプシー。

候補生たちは圧力室に入り、加振機で厳しい振動に晒され、遠心力発生装置で高G環境をテストされました。これらは、将来人間に課すことを想定したもの。訓練もまた、生体実験の一部だったのです。訓練生たちは充実した食事で体力を育み、健康を維持しつつ、約1年をかけてフライトの準備を進めていきます。

コロリョフは、大変な犬好きで知られています。小さな訓練生たちをよく可愛がり、彼らの行く末を心から案じていました。暑い時期には、よく水を飲む犬たち。ある日、彼らのボウルが空になっているのを、コロリョフが発見します。水の管理は衛兵の仕事。激怒したチーフデザイナーは、担当の兵士を即座に営倉送りに処すると、新たに動物好きな兵士に職務を任じたのです。

ソビエト宇宙開発にとって重要なマイルストーン。記念すべきXデーは、国家委員会によって決定されます。打ち上げ予定日時は、1951年7月22日午前4時。そして、栄誉ある最初のペアが選ばれる時が来ます。選ばれたのは、白くふわふわした毛並みが特徴のオス犬・テジクと、黒に白い斑点が目立つオス犬・ジプシーのペア。ソビエト初の宇宙飛行士の誕生です。穏やかな性格と優れた持久力が、選定の理由でした。

そして、厳しい訓練に耐えたテジクとジプシーは、すべての準備を完了。いよいよ、運命の1日を迎えます。

しっぽ付きの宇宙飛行士が、宇宙を目指す!

最後の晩餐を食べ、運命の時を迎えるテジクとジプシー。

発射前夜、R-1Bは格納庫から搬出され、発射台に固定されます。すべての準備は順調に進められ、小さな宇宙飛行士たちがカプースチン・ヤールに到着します。

ソビエト初の栄誉を託されたのは、2匹の野良犬。でも、立派に訓練を終えた彼らは、紛うことなき真の宇宙飛行士。ただ、気の毒なことに安全の保証は何もありません。そう、これは生体実験なのです。コロリョフは彼らを慮り、2匹に最後の晩餐を供することを指示します。ソーセージ、スープ、缶詰、お菓子、ビタミンなど、何も知る由もない彼らは、元気にお腹いっぱい平らげるのでした。

コロリョフが設計を主導した予圧キャビンは、犬がよく馴染み、安心して過ごせるよう、慎重に配慮されていました。また、キャビン内にはフィルムカメラが吊下され、飛行中の様子を逐次撮影します。

テジクとジプシーは、バイタルセンサー付きの特殊なスーツを着用。予圧キャビン内に設けられた2つのトレイに、各々ベルトでしっかり拘束されます。優秀なテジクとジプシーは暴れることなく、素直に従います。すべての準備が整うと、予圧キャビンをR-1Bの頂部にマウント。センサーの最終チェックを実施し、データ転送システムへの接続を完了。空気再生装置の電源が投入されます。人間たちは2匹の幸運を祈りながら最期の別れを告げ、安全区画への退避を完了。そして、チーフデザイナーは最終命令を下すのです。

犬たちが無事帰還した!ソビエト初の宇宙飛行士の誕生。

カプースチン・ヤールの大地が漆黒からぬるりと姿を現し、太陽が遥か地平線に顔を出す頃、R-1Bのエンジンに火が入ります。鮮やかな閃光が輝きを増すと、朝日に染まるR-1Bはいよいよ大地を離れます。轟々と湧き上がる音と煙に一旦姿を消したR-1Bは、一気に速度を増し、白みだした大空を鮮やかに駆け上がっていきます。

猛然と加速するR-1Bの中で、テジクとジプシーは5Gに達する激しい負荷に晒されていました。押し潰されんばかりの力で、顔を動かすことさえ難しく、脈拍は通常の4倍にもなる550回/分に達します。打ち上げから数分後、高度87.8kmでノーズユニットはロケット本体から分離。最高高度101kmに到達すると、カプセルは効果ステージに突入。自由落下を開始します。発射から15分後、高度7kmへ達したところで、無事パラシュートが展開。すべてのシーケンスは、順調に機能しました。

地上で見守っていたコロリョフらは、真っ白なパラシュートの開傘を確認すると、予定着陸地点へと我先に急ぎます。カプセルが無事では意味がありません。果たして、試験は成功したのでしょうか。。。

再突入を終え、黒く焦げたカプセル。コロリョフら科学者たちは車両で現地に乗り付けると、即座にハッチの開放を指示。生死不明の宇宙飛行士は、トレイごと引き出されます。。。そこに居たのは、いつもと変わらぬ元気な姿の2匹でした。

宇宙飛行に成功した!コロリョフ至上の喜びのとき。

実験飛行に際して、犬が収められたカプセル。Public domain, via Wikimedia Commons

ソビエト初の生体宇宙飛行実験は見事に成功したのです!科学者らは、テジクとジプシーのスーツを脱がし、トレイから開放すると、キャンキャンと喜びの声を挙げながら、元気に飛び回ります。コロリョフは彼らを愛情いっぱいに抱き上げると、車両で送り届けることを命じるのです。

帰還後に行われた検査で、ジプシーに軽傷が発見されます。この傷は、カプセルの着陸時の衝撃でトレイの端が曲がり、腹部の皮膚を傷付けたもの。これ以外に、生理的な異常は一切発見されませんでした。勇敢な2匹の宇宙飛行士は、5Gに達する高負荷も、降下時の無重力状態も見事に耐え抜いたのです。

コロリョフは、偉大な成功を遂げたスタッフたちへの感謝も忘れていません。疲弊した心と身体を癒そうと、ソリャンカ川に200名を招き、盛大な釣りパーティを催したのです。新鮮な魚のスープが振る舞われ、ビールは2つの樽で提供されました。コロリョフは終始ご機嫌で、釣りを楽しみつつ、自らの釣果を使ってコックに絶品スープの作り方を指南します。パーティは科学者たちに、かけがえのないリフレッシュの時間を与えました。皆は仲間と過ごす時間を多いに満喫するとともに、自分たちを素晴らしく指導する偉大なチーフデザイナーに心深く感謝するのでした。

ところが、試験は終わりではありません。2匹には2回目の飛行が予定されていました。

2回目の飛行に臨んだテジク。哀れ、最初の犠牲に。。。

飛行の目的は、体内に残る宇宙飛行によるストレス反応の調査。ただ、ジプシーは傷を負っていたため、バディには新たにリサが選ばれます。7月29日、テジクはリサと共に2回目の宇宙飛行に挑みます。打ち上げは順調、飛行も計画通り。ところが、降下時に問題が発生します。強い振動がパラシュートの制御システムに異常を来し、パラシュートが開傘せぬまま、カプセルが地面に叩き付けられたのです。哀れ勇敢なテジクを待っていたのは、過酷な運命。宇宙計画最初の犠牲者となってしまったのです。

痛ましい事故を受け、国家委員会委員長ブラゴンラヴォフはジプシーの飛行の禁止を通達。偉大なる同志に、安住の地を保証したのです。ところが、ジプシーはやんちゃ者。気に喰わないことがあると、平気で衛兵の足に噛み付きます。ある時は老齢の将軍に噛み付き、周囲に冷や汗をかかせました。その後、ジプシーはブラゴンラヴォフに連れられ、モスクワに移り住み、10年の歳月を共に過ごしたと伝えられています。

一方、犬を用いての宇宙飛行は、有人宇宙飛行へ向けたデータ収集を目的に継続されていきます。1951年8月15日、ミシュカとチジクは飛行に成功し、無事帰還。続いて、8月19日にはボールドとリジクが飛行。これも成功します。

勇敢な犬たちの貢献を得て、国立航空医学研究所の医師らは、宇宙飛行士の訓練及び飛行プログラムを煮詰めていくのでした。

度重なる犠牲。そして、逃亡した宇宙飛行士。

続いて、5回目の飛行が実施されます。コロリョフはこの飛行に於いて、新らたな予圧キャビンの技術実証を目指していました。コロリョフは、科学者らに常に前進を要求しており、より複雑な実験、より新しいシステムの導入を課していたのです。

今回実験に供されるのは、予圧キャビンの新たなレギュレータ機構。キャビン内外を貫通する穴に、スプリング機構を伴った針を設置。内圧が高い場合は針がストロークして圧力を開放。圧力が正常化するとスプリングによって穴が塞がれる機構でした。地上実験はスムーズに成功。技術実証が完了したと判断され、5回目の飛行に供されたのです。

8月28日、ミシュカとチジクを載せて、V-1Bロケットが発射されます。打ち上げは無事成功。パラシュートが開傘し、カプセルは地球に帰還します。喜び勇んでハッチを開けた科学者らは愕然とします。2匹の犬は、既に死んでいたのです。原因はレギュレータ機構でした。スプリングが正常に作動せず、予圧が維持できなくなっていたのです。原因究明の結果、針を用いた機構は破棄され、単純に穴を設けることとされます。穴の直径は、過剰な圧力を開放するのに最適となるよう、慎重に計算が行われました。

続く9月3日、新たな飛行が予定されていました。ところが、飛行当日に大事件が発生します。シッポ付きの宇宙飛行士が逃亡したのです。行方をくらましたのはロジョク。飛行を目前に、意気軒昂な小型犬を捜索するのは不可能です。

突如ロケットに乗せられ、無事帰還したニセ宇宙飛行士。

途方に暮れるヤズドフスキーは、チーフデザイナーの機嫌を損ねぬよう隠蔽工作を試みます。その指示は驚くべきものでした。何と、ロジョクと瓜二つの犬を載せるというのです。しかも、ロジョクという名前で。食堂の外には何匹もの野良犬が闊歩しており、首尾よく体重と色がよく似た犬が発見されます。そのメス犬は訳も分からぬまま、風呂に入れられ、毛をカットされ、急いでスーツを着せられます。ヤズドフスキーは、当然の如く事実を伝えぬまま、準備が完璧に完了したことを、コロリョフに報告するのです。

訓練を経験しない犬が飛行に耐えられるのか、という全く予期せぬ貴重な研究テーマを得て、ニセ・ロジョクは数十分の宇宙旅行に旅立ちます。試験は無事成功しました。この野良犬は、全く健康に飛行に耐えたのです。

V-1B及びV-1Vを用いた、犬の宇宙旅行実験は有人宇宙飛行へ向けた重要なステップとなり、ガガーリンへの道を切り開くことになります。後に、ヤズドフスキーは貴重な貢献により栄誉ある国家賞を受賞します。

ただ、今回の飛行はあくまで弾道飛行。周回軌道への投入に比べれば、難易度は比較にならないほど低いものでした。周回軌道への投入を実現するには、第一宇宙速度[7.9km/sec]に到達せねばなりません。しかし、R-1やR-2にはペイロードをそこまで加速させる能力はありません。次のステップに進むには、より大型・強力なロケットが不可欠でした。

ティホンラヴォフが打ち出した、パケットコンセプト。

ティホンラヴォフが着想した、パケットコンセプト。

1951年〜53年にかけて、ティホンラヴォフのチームは、「パケットコンセプト」と呼ばれる画期的なプランに関する数理的研究に集中していました。パケットコンセプトとは、多段式ロケットで課題となる、高高度での確実な点火という技術的難題を回避する画期的なアイデア。ハイパーゴリック方式ではない液体ロケットでは、何らかの方法によって着火し、燃焼を開始させる必要があります。しかし、点火に失敗したり、時間を要することがあれば、軌道に大きなズレが生じ、打ち上げは失敗に終わります。段数が増えるほど累積的にリスクが増加するのなら、そもそも多段式ロケットは成立しません。

パケットコンセプトでは、複数の単段ロケットをクラスター化。センターのコアブースターを囲むように、ストラップオンブースターロケットを4基配置します。打ち上げ時は、コア及びブースターの全エンジンに同時点火。推力が正常値に達した後に上昇を開始します。ブースターステージを終えると、ブースターロケットを投棄。一方、本来2段目となるコアブースターは発射から燃焼終了まで燃焼を継続。高高度での点火を回避することで、推力の安定制御が可能となり、低リスクで多段化が実現します。

多段式ロケットの技術に目処が立ち、ICBMに関する要素技術は大まかに出揃いつつありました。コロリョフは世界初の宇宙ロケットの実現、もとい世界初のICBMの実現へ向けて、前途洋々邁進。科学者らを力強く牽引していきます。

ティホンラヴォフの研究により、重大な技術懸案が解決。

ヴァレンティン・グルシュコを記念したウクライナの切手。グルシュコは、コロリョフの仇敵であり、最大のパートナーでもあった。Post of Ukraine, Public domain, via Wikimedia Commons

ティホンラヴォフのチームは、大学を卒業したばかりのエネルギー溢れる20代技術者が中心。熱伝導方程式を研究したオレグ・グルコ、ティホンラヴォフ同様に穏やかな性格で彼の代理を務めたイーゴリ・ヤツンスキー、ミサイルのクラスター方式を研究したアナトリー・ブリコフ、ロケット・クラスターの質量特性を研究したグリゴリー・モスカレンコ、上空でのミサイルの挙動分析を行ったイーゴリ・バジノフとグレブ・マクシモフ。これ加えて、ティホンラヴォフとその代理を務めたグリゴリー・マシモフ。また、唯一の女性研究者であるリディア・ソルダトヴァは、ブリコフと共同でコアブースターからのストラップオンブースターロケットの切り離しに関する研究を行いました。

最大の技術的障壁の克服に目処がつき、計画は確実に前進しつつありました。しかし、2乗3乗のスパイラルから脱することができなければ、すべては幻に終わります。軽量化は今や最重要課題となっていました。1954年1月、「ビッグ6」と呼ばれる設計責任者評議会が招集され、重量削減について検討が行われます。そのメンバーは、エンジン開発を担うグルシュコ、航法装置開発を担うグズネツォフ、発射台開発を担うバーミン、無線装置開発を担うリャザンスキー、誘導装置開発を担うビルジュギン、そして、非公式ながら評議会議長を務めたのが、コロリョフでした。

コロリョフはチーフデザイナーとして、既に絶対的な地位を確立しつつあったのです。

発射台で吊下することで、大胆な軽量設計を実現。

ロケットの構造に無駄があれば、無駄な重量を加速させる無駄な燃料と推力が必要です。しかし、燃料搭載量と打ち上げ重量が増えるほど、より強靭な機体構造が必要なため、さらなる機体重量の増加を招きます。そしてそれは、更なる推力強化と燃料増加を要求するのです。これこそ、悪しき2乗3乗のスパイラルです。

発射台に据え付けられ、総重量150tにも達する燃料充填を終えたとき、自重は最大化し、構造体は強いストレスに晒されます。しかし、本来構造体は強靭である必要はありません。ペイロードを指定速度へ加速させ、目標の軌道に投入した時点で、ロケット自体は役目を終えるからです。再使用を考慮しないため、構造が健全性を維持する必要は全くありません。必要最低限の構造を見出すことが、ロケットの機体設計に於ける重要なポイントとなります。

そこで重要な決定が成されます。打ち上げ重量を負担可能な構造体とすることを、すっぱりと諦めたのです。水平状態でアッセンブリされたロケットは、垂直に引き起こされた後に、速やかに燃料を注入。この時、発射台のフレーム吊り下げておくことで、自重の負担を不要としたのです。また、据付時に晒される横風に対する対策として、機体全体を取り囲むようにロケット本体を支持する特徴的な発射台設計も決定されました。これにより、大胆な軽量構造を採用することができたのです。

コアステージとブースターの接続方法と分離方法。

ストラップオンブースターとコアステージの接続は、依然大きな技術課題でした。

コロリョフは当初、5基のユニットを1基ずつ発射台に搬入し、垂直に立てたコアステージに1基ずつブースターを接続していく計画でした。ブースターは、その頂点部とエンジン部の上下2点で接続されます。この場合、5基のユニットは各々別に発射台に支持されるため、手を取り合うように「同時に離陸」しなければなりません。

ところが、この内容が設計責任者評議会・ビッグ6で議題に上った時、断固反対する人物がいました。制御装置の主任設計者であるニコラス・ビルジュギンです。ビルジュギンは、発射前の推力上昇過程で危険な問題が生じると警告します。推力上昇過程で4基のブースターの推力にバラツキが生じると、大きなモーメントが発生。これに突風が重なると、制御系では回復不能な事態に至る可能性があるとしたのです。最高の解決策は、ブースター4基の推力差をゼロにすることでした。

しかし、グルシュコはその対応を拒否します。曰く、「自分は単一のエンジンを供給しており、その同期の問題を解決するのは自分の仕事ではない。」そもそも、グルシュコは推力のバラツキを解消するなど、望んだどころで全く不可能でした。しかし、この後ブースターの推力不均衡という未解決問題はさらに深刻となって、再びグルシュコの喉元に突き付けられることになります。

地上で横倒しで組み立て、発射台で垂直に立てて吊下する。

問題の解決策の一つとして、全エンジンが全推力に達するまで、コアステージの尾翼でロケット全体を保持することが提案されます。ただ、コアステージでロケット全体の荷重を受ければ、重量増加は間違いなく、提案は却下されます。続け様にビルジュギンは、風の影響を受けないよう遮蔽することを要求します。突然の要求にたじろいだOKB-1の設計者は、発射台周囲に壁の設置を検討するとお茶を濁すのみ。この様子を見たコロリョフは、黙して語らぬまま。

種々検討の末、打開案が示されます。4本のブースターとコアステージは地上で組立を完了。これを発射台上で垂直に立て、発射台でロケット全体を吊下。この状態のまま、燃料を充填。発射準備を完了するとしたのです。

これに伴い、コアステージのブースター接続箇所に、リング状の構造部材「パワーベルト」を追加。準備作業中は、4本のブームで構成される円形グリップに自重でセルフロックすることで、ロケット全体を吊下。発射台には、開口部を設置。尾部を6.3m下げて吊下しつつ、サービスデッキで取り囲むことで、風の影響を抑制することも決定されます。

発射時は、ブースターに先行して点火。4基すべての推力が安定した時点でコアステージに点火。全エンジンが安定的に全推力に達すると、ロケットの荷重が抜けます。4本のブームはカウンタウェイトによって外側に回転、ロケットはブームの支持から開放されます。

繊細な制御装置を介さない、シンプルな分離シーケンス。

続いて、ブースターの分離シーケンスに関する検討が進められます。分離に失敗すれば、打ち上げは間違いなく失敗します。導き出されたのは、制御装置を介さない極めてシンプルかつエレガントなソリューションでした。

コアステージとブースターは、上下2箇所で固定されます。上部結合は、コアステージのパワーベルトに設置したシューに、ブースター頂部のボールジョイントを差し込んで固定。ブースター上部内側には、液体酸素タンクに直接つながるノズルとこれを覆うキャップを設置。作動用に火工品を仕込んであります。一方、下側はエンジン燃焼室付近にカプラーを設置。コアステージとブースターを2本のタイロッドで接続し、下部結合とします。なお、こちらには破断用の火工品が内蔵されています。

ブースターの分離シーケンスは、秒速1.8km/hに達した時点で開始されます。コアステージ、ブースター共に全推力のまま、下部結合の火工品を作動。まず、タイロッドを破断させます。この時、ブースターは自身の推力によって、ボールジョイントを支点に外側に回転。一定角度に達すると、上部コネクタが外れて、ブースターは推力減少モードへ移行。ブースターはコアステージから完全に開放されます。このタイミングで、ブースター上部のノズルキャップが作動して、ノズルを開放。残存する酸素が僅かな逆推力を与え、ブースターは後ろ向きに回転しつつ、コアステージから完全に離脱。降下します。

射程8,000kmのICBMの命中精度を如何に確保するか。

ICBM実現に際して、軌道制御は依然として大きな課題の一つでした。そこで、R-7に採用されたのが複合制御システムです。機体の動的制御と安定性強化を担うのは、慣性航法を基本とする自律誘導システム。一方、軌道の修正及び燃焼終了のコマンド送信は無線誘導システムが担います。発射位置から276km及び552km離れた軌道直下に電波塔を2基設置。R-7の姿勢制御パラメータを受信すると共に、制御コマンドの送信が行われました。

ただ、ICBMは本来打ちっ放しが基本であり、ジャミングのリスクが高い無線誘導は最適とは言えません。射程8,000kmのICBMでニューヨークを狙う場合、ICBMは極東地域から発射。早々に北極海に出て、カナダ北部に北西から侵入します。この場合、洋上から無線誘導を行う必要があり、敵の攻撃に対する脆弱性が顕著になります。しかし、当時は慣性誘導だけでは、弾道ミサイルの命中精度を確保するのは不可能だったのです。その最大の要因は、エンジンの残留推力でした。

R-7が要求する推力200〜300tの巨大なエンジンでは、燃焼終了時に燃焼室内の残燃料が不安定に燃焼することで最終到達速度にズレが生じ、目標着弾地点に最大50kmもの誤差が生じると想定されました。しかし、フォン・ブラウンがV2に採用したスラストベーンは完全に時代遅れ。推力の一部がベーンの抵抗により失われるうえ、黒鉛製のベーンは120sec耐えるのが精一杯。全ての要求を満たす、新たな姿勢制御システムが必要でした。

小型バーニアモータの設計を、決然と拒否するグルシュコ。

コアステージの燃焼時間は、最大250sec。そこで提案されたのが、小型バーニアモータによる姿勢制御でした。燃焼終了時は、最終到達速度より僅かに早くコアステージの燃焼を終了。最終的な補正を小型バーニアモータで行うことで、最終到達速度及び軌道をより正確に制御できると考えたのです。そこで、OKB-1側はグルシュコのOKB-456に対して、小型バーニアモータの追加を提案します。ところが、その要求をグルシュコは決然と拒絶してしまうのです。

理不尽な反応ですが、グルシュコの置かれた立場も理解せねばなりません。コロリョフが勝手に立案した設計に対し、その要求を満たすエンジンを提供できなければ、批判に晒されるのは自分であることを重々理解していたのです。

グルシュコがいま真っ先に取り組まねばならないのは、仇敵コロリョフが要求する、5.5tもの弾頭を8,000km先に正確に飛ばす、推力200〜300tに達する巨大エンジン。しかも、そのエンジンは、軽量化によってかつてない比推力:325secを実現し、250secという長時間に渡って安定して推力を発揮しつつ、推力を正確に制御できなくてはなりません。それは、人類未踏の無謀とも思える要求性能でした。

単純な解決策は、既存のエンジンをそのままスケールアップすること。グルシュコの長い道程は、当初V2用エンジンのデッドコピー、そしてスケールアップに始まります。

世界初のICBM、R-7セミョルカの誕生。

小さな実験用ロケットエンジンに始まるグルシュコの苦闘。

1948年末、グルシュコは実験用エンジン・KS-50・リリプットを開発。円筒形燃焼室に関するデータを収集した他、様々な高カロリー燃料を用いて試験を実施しています。続く1949年には、ドイツ人支援の下で開発された実験用エンジン・ED-140が完成します。円筒形燃焼室に加えてフラットミキシングヘッドを導入し、比推力の大幅な改善を試みていました。実験用エンジンは、ヘッド・チャンバー・ノズルに分解が可能で、実験に際して様々なパラメータを変更して効果が確かめられました。

基礎的なデータを収集し、技術の集積を終えたグルシュコは、プロジェクトN-3用エンジンであるRD-105/RD-106の開発に着手します。

第1段用のRD-105は、単一チャンバーエンジン。第2段用のRD-106はRD-105をスケールアップし、高高度仕様として開発が進められます。燃料には、推進剤にはアルコールに代えてケロシン、酸化剤には液体酸素を採用。ターボポンプは従来同様に過酸化水素由来の加熱蒸気を用いる設計でした。燃焼室は、KS-50及びED-140の成果を受けて、直径600mmの円筒形燃焼室を採用していました。

1952年、燃焼試験でグルシュコは大きな問題に直面します。RD-105を全力運転中に、燃焼が不安定になり、振動によって燃焼室が突如破壊されたのです。後にポゴ振動と名付けられる現象でした。

未解明のポゴ振動が発生。RD-105/RD-106はボツに。

原因は燃料供給の不安定性。僅かな燃料供給量の揺らぎにより推力変動が発生。これに伴う振動が燃料流量の変動を増幅。結果的に、推力変動が発散。振動によって、燃焼室が破壊したのです。これを解決するのには、燃料供給の安定性確保が必須です。

但し、燃料供給を完全に安定させるには、ケロシンと酸素を正確な混合比で、燃焼室内に均一かつ安定して噴霧し続けなければなりません。しかし、当時の技術水準では、巨大な燃焼室に燃料を安定供給することは非常に困難でした。無数の微細な穴と複雑な燃料経路で構成されるフラットヘッドインジェクタは、燃焼室の高温に常に直接晒され続けます。インジェクタ面積は燃焼室容積に比して増加するため、問題の解決を期す限り、燃焼室容積には一定の限界があると考えられたのです。

1953年10月、追い打ちを掛けるように、ペイロード増加に伴い性能要求はさらに厳しくなります。グルシュコは焦燥感に苛まれる中、1954年1月にビッグ6会議が開催されます。そこで下されたのは、実に屈辱的な裁定でした。RD-105/RD-106の設計案が実現性が乏しいとして、強制的にキャンセルされたのです。

会議の席上、ビッグ6のメンバーは、小さな燃焼室のまま強力なエンジンを実現する方法について思案を巡らします。ただ、小型エンジンを多数装備すれば、部品点数が増加し、比推力は大きく悪化するのは間違いありません。

ターボポンプ1基で燃焼室4個を制御する画期的アイデア。

そこで辿り着いたのが、1つのターボポンプで4個の小さな燃焼室に燃料を供給することで、燃焼の問題を解決。さらに、燃焼室及びノズルの全長を短縮し、ロケット全体の長さと質量の削減を実現するという、まるでコロンブスの卵のような逆転の発想でした。

ただ、コロリョフの要求はこれだけに留まりませんでした。ビルジュギンの懸念を解消するために、発射及び分離シーケンスに於いて、推力を3段階で制御することを要求してきたのです。グルシュコのエンジンでは、過酸化水素の過熱蒸気でターボポンプを回転させて、燃焼室に燃料を供給します。もし、3段階の推力制御を実現するには、過酸化水素の供給量を制御する以外にありません。そこで、OKB-456では過酸化水素流量制御アクチュエータを新たに開発。これをテストする必要に迫られます。

そこで、グルシュコはR-5Mをベースに、推力制御システムのテストベッドとしてR-5RDを準備。1956年2月15日を皮切りに、8月18日まで10回に渡って、打ち上げ試験を実施します。試験は順調に進展。グルシュコは、また一つ壁を乗り越えることに成功するのです。

なお、この実験に際して、重心安定化装置や新たなジャイロスコープ、燃料振動センサーのテストが行われています。この他、弾頭に代わって、再突入用モジュールを搭載。炭化ケイ素を用いたTO-2熱絶縁型3機と、アスベストコーティング型2機を用いて、再突入実験を実施。こちらも、無事成功を収めています。

世界初のICBM用ロケットエンジン、RD-107/RD-108。

グルシュコは、ポゴ振動を回避すべく、燃焼室を4つに分けることを思い付く。こうして誕生したのが、RD-107/RD-108である。小型のノズルは、可動式のバーニアモータ。Photo by A. Sdobnikov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

これら紆余曲折を経て、RD-107及びRD-108は世界初のICBM用ロケットエンジンとして、遂に完成に至ります。推進剤にはケロシンを用い、酸化剤にはコロリョフが推す液体酸素を採用。ターボポンプは、従来同様に過酸化水素と過マンガン酸カリウムの触媒反応によって生成される過熱蒸気で駆動。燃焼室は、後にR-12で採用されるRD-214同様に、1基のターボポンプで4個の燃焼室を制御する、画期的なクラスター設計を採用していました。

ブースターステージ用のRD-107は、燃焼室圧力:5.88MPa、推力:813kN(海面)/1,000kN(真空)、比推力:313sec。コアステージ用のRD-108は、燃焼室圧力:5.10MPa、推力:743kN(海面)/941kN(真空)、比推力:248secという、画期的な性能を実現していました。OKB-456側の拒絶に伴い、OKB-1内部で設計されたバーニアモータは、推力:2.5t。最大45度制御可能なジンバル方式を採用。燃料は、メインエンジンのターボポンプから供給されました。RD-107には各2個、RD-108には4個のバーニアモータを装備。各ステージで、最適な姿勢制御を実現します。

結果的に、コアエンジン1基に加えてブースターエンジン4基を装備するため、メインノズルだけで20個、バーニアモータを含めると32個ものノズルが並ぶという、壮観な外観を呈することになります。

1954年2月、世界初のICBM・R-7セミョルカの誕生。

1954年2月、技術開発は充分に進展し、最終設計が可能な段階に到達したと判断されます。5月20、政府宣言により2段式大陸間弾道ミサイル「R-7/8K71」の開発が公式に許可されます。ここに、世界初のICBM・R-7は遂に産声を上げたのです。1954年11月20日、ソビエト政府は政令を発行し、建造開始を命じます。専門委員会は、R-7が政令の要求事項を満たしていると判断。開発計画に若干の変更を加えた上で、建造開始を勧告したのです。1955年3月11日、コロリョフは設計作業の凍結を宣言し、図面の公開と部品製作を開始します。R-7は、いよいよ開発から製造段階へ突入したのです。

そして1953年末、コロリョフとティホンラヴォフの「宇宙計画」は、たとえ小さくとも、大きな大きな一歩を踏み出していました。ティホンラヴォフが発案した、米国RAND研究所に類似した人工衛星研究案「テーマ72」が承認を得ていたのです。苦節8年、遂に本格的な人工衛星研究への着手が許されたのです。ティホンラヴォフ率いるチームは、人工衛星の軌道投入、ロケットの帰還方法、人工衛星の光学追跡など、各メンバーが特定のテーマを担い、積極的に研究を進めていきます。

コロリョフは、漸く機が熟したと判断。いよいよ本格的に宇宙計画実現へ動き出します。1954年2月、チーフデザイナー・コロリョフがクレムリンに対し、人工衛星の設計と製造の承認を要求する書簡を送ったのです。

コロリョフ動く。クレムリンに人工衛星計画案を提出。

コロリョフは、この書簡にティホンラヴォフの研究の概要を添えておくことも忘れていませんでした。そして、コロリョフは重要な指摘を行います。「ソビエトが米国に勝利して、宇宙に先んじる」ことを示したのです。米国に対する勝利。それは、クレムリンにへの殺し文句でした。しかし、ソビエトの鉄壁の官僚機構が承認を阻みます。失敗が身の破滅を招く、あの大粛清の恐怖が未だに官僚を縛り付けていたのです。しかし、もし米国に先んじられれば、それはソビエトの敗北を意味します。その時、批判の矛先は、当然チーフデザイナーに向けられることでしょう。

コロリョフはR-7開発に全力を投じつつ、ジリジリとした日々を過ごしていました。コロリョフは確実に焦っていたのです。なぜなら、フォン・ブラウンが米国弾道ミサイル開発をいよいよ掌握しつつあったからです。フォン・ブラウン、それはコロリョフを世界で唯一凌駕する存在。V2を成し遂げたフォン・ブラウンなら、承認と予算さえ得れば、明日にも人工衛星を軌道に投入してしまうかも知れません。コロリョフは、一日でも早い承認を必要として、焦りに焦っていたのです。

当時のティホンラヴォフの日記には、ティホンラヴォフ本人の焦りが書き残されています。

「質問がない。分からないのか?それとも興味がないのだろうか?」

次のページ>>1 2

スバルショップ三河安城 店舗案内

>>最新情報一覧