スバルヒストリー大幅増強!!「スバルのはじまり〜ヒコーキ屋のクルマづくり〜」 [2016年07月01日更新]

ニュース ピックアップ [ 特集記事 スバル スバリズム ]

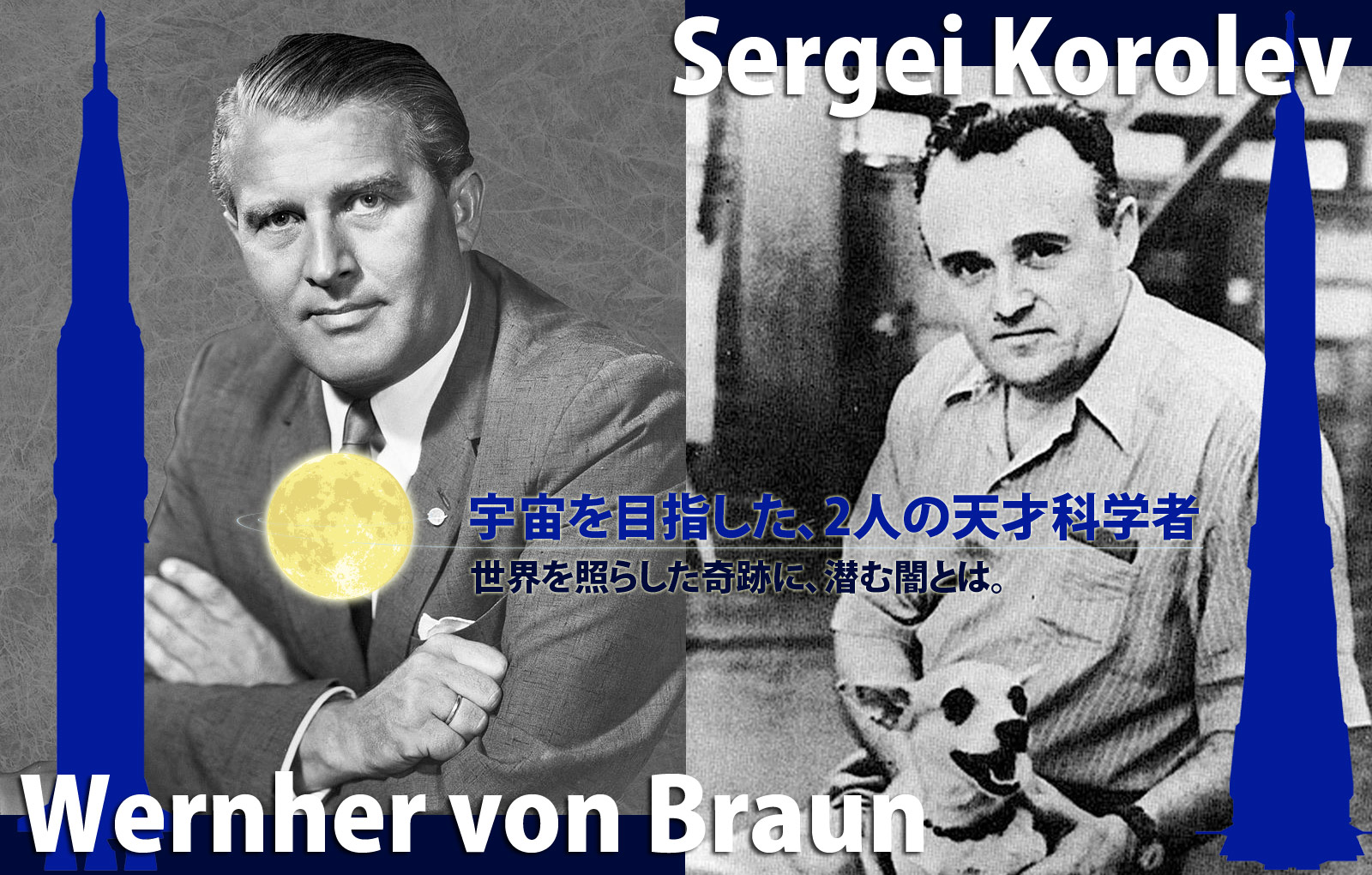

人類を宇宙へ。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡...

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

人類を宇宙へ。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡...

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

人類を宇宙へ。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡...

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

人類を宇宙へ。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡...

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

人類を宇宙へ。フォン・ブラウンとコロリョフの奇跡...

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

世界初の超音速飛行、チャック・イェーガーの挑戦。...

2024年08月09日 クラブ・スバリズム

スバルの未来予想。電動化戦略と国内生産体制再編計...

2023年05月29日 スバル

スバルの航空宇宙事業の現状〜UH-2、V-22、...

2021年10月02日 スバル

スバルのはじまり〜ヒコーキ屋のクルマづくり〜

スバルDNAのすべてはひとりの男の技術哲学だった〜天才技術者百瀬晋六の登場〜

スバル「360」、革新的なこの乗用車の開発を主導し、その後のスバル車の開発に大きな影響を与えた人物。それが、百瀬晋六です。百瀬晋六は、大正8年2月長野県塩尻市の造り酒屋の次男として生まれました。旧制松本高等学校を経て昭和14年帝国大学航空工学科へ入学、原動機を専攻します。

中島飛行機への入社は昭和17年。直後に海軍に転籍し、海軍航空技術廠に勤務。2年後に中島飛行機に復帰した百瀬を待っていた仕事は、海軍偵察機「彩雲」への排気タービンの搭載でした。結局、試験飛行を実施したのみでこの仕事は完成を見ぬまま終戦を迎えます。

戦後、1000名を数えた小泉製作所設計部員は散り散りに去ってゆき、残された10数名に与えられた仕事はGHQに接収される機材・資材の目録づくりでした。

昭和20年秋。百瀬は伊勢崎でバスボデーの設計を開始。厚い鋼板を加工する資材も機材も無く、仕方なく航空機用ジュラルミンの薄板を活用します。ジュラルミンを丁寧に板金加工してリベットで接合した、百瀬のバスボデーは見た目もよく、評判も上々。昭和21年には中古シャシーにジュラルミン製キャブオーバーボデーを架装した1号車が完成。早急な更新が望まれていたボディ事業は順調に成長し、国内市場のシェアも伸びていきます。

昭和24年には、百瀬はフレームレスのモノコック構造リヤエンジンバス「ふじ号」を開発。しかし、ボスボデー事業は戦後数年間は復興需要があるものの、その後は頭打ちとの予測。昭和26年、専務の松林敏夫は百瀬をに乗用車産業の研究を命じます。いよいよ、乗用車事業進出に向けて第一歩を踏み出すことになるのです。

富士重工に当面の安泰をもたらす。〜ラビットスクーターの成功〜

終戦直後、呑龍(以後、太田)工場に米軍のスクーターが持ち込まれます。このスクーターを参考にして開発したのが「ラビット」でした。エンジンは三鷹、シャシーは太田で開発・生産。

個人用の移動手段はもっぱら人力に頼っていたこの時代、手軽に高速で移動できるスクーターは爆発的人気を博しました。このラビットの成功によって、富士産業は当面の安泰を得たのでした。ラビットの生産は、昭和43年まで継続。このラビットが、後に「360」に大きな影響を与えることになります。

この時代に製造していたのは、実はスクーターだけではなかったのです。その名は「ハリケーン」。もし「360」が失敗に終わっていたら、バイク生産を継続する川崎重工とよく似た企業になっていたのでしょう。

エンドレスの人。〜上下の無い徹底した議論をせよ〜

本来業務のバスボデーを優先する百瀬に、痺れを切らした松林は組織改革を断行。百瀬を課長とし、小型乗用車の設計を担う第2設計課を新設。さらに、富士精密工業(後のプリンス自動車)のエンジンを架装する小型乗用車の開発が決定。プロジェクトは本格始動を迎えます。

百瀬は世界一級の自動車を目指しました。当時の国産車のデキは酷いもので、長距離走ると背中がすりむけることもありました。しかし、欧米車はクッションが効いていて快適そのもの。百瀬は、国産車はこんなものと諦めたくなかったのです。航空機開発では常に世界を凌駕する機体を目指します。 作るからには、最高のものを。そんな技術者としての百瀬のイデオロギーは、今もスバルに連綿と受け継がれています。

当時、専門的な文献はおろか、まともな資料さえありません。困った百瀬らは、GHQが設置した日比谷のCIE図書館に出掛けました。ここには乗用車関係の資料や文献が揃っていたのです。といっても、工学書よりもマニア向けの資料が中心。当時はこれでも貴重な情報でしたが、ここの本は持出し厳禁。仕方なく、会社に急遽10万円の予算を組んでもらい、写真屋さんに撮影を依頼しました。こうして集めた紙焼きの資料は高さ30cmまで積み上がりました。

資料を読み漁っていくと、今度は実車の見分をしたいところ。そこで赤坂界隈の外車ディーラーを見て回りました。夢中になってアチコチ勝手にいじくり回すことに腹を立て、怒鳴られて逃げ出すこともあったようです。何とか手に入れたクルマは、徹底的にバラしては細かく分析を行いました。

百瀬は言います。「とにかく徹底的に考えろと。理詰めで、考えて考えて考え抜け。そして、ひとたび行動を起こしたら自分の信念でつらぬけ。」設計陣にはこの考えが徹底されたのです。その代わり、議論は自由でした。

それでも、考えに詰まることは数多く有りました。すると、百瀬は同窓の研究者を頼りました。この時代、大学研究室の方が企業より先行していたのです。後に弟子たちが作った「百瀬語録」にも、「専門家の意見を聞け」という言葉が残されています。人呼んで「エンドレスの人」。「1日の仕事に終りのない人。酒を飲んでも終りのない人。タバコを吸っても終りのない人。思考力に終りのない人。」百瀬のカリスマ性は、次第に周囲を巻き込んで大きなエネルギーを生み出していくのです。

P-1計画始動。遂に、自動車産業へ本格進出。〜産声を上げたP-1計画〜

Typ932 using CommonsHelper., パブリック・ドメイン

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4419212

小型乗用車プロジェクトは「P-1」と称され、急速に具体化していきます。富士精密が持ち込む「FG4A」は1500ccから48馬力を発揮。石橋正二郎の戦前製のプジョー「202」を参考にしたものでしたが、性能は安定していました。車体は当時のクラウンに匹敵する小型車規格一杯のサイズという本格的な乗用セダンでした。

何よりも軽量化を重要視していた百瀬は、ボディにフルモノコック構造を採用。フレームがないため車体は軽量に仕上がりますが、設計は煩雑さを極め、高度な計算が求められました。敢えて困難に直面していくのも百瀬のスタイルでした。

前輪はリジット方式ではなく、先進的な独立懸架方式を採用。これに対し、リヤには安定性を考慮してコンベンショナルなリジットとしました。駆動方式もコンベンショナルなFRに決定しました。

概念設計が完了すると、次は詳細設計に移行していきます。ここでも百瀬は徹底していました。図面に徹底的にこだわったのです。1枚1枚の図面にたっぷり時間を掛けて議論を重ね、いい加減な図面は決して許しませんでした。図面の段階で完成度が低いと、後で苦労することを知っていたのです。これは、戦時中の経験から得たものでした。技術士官による厳しい設計審査が不合格ならば、全てが徒労に終わることもあったので、技術者たちは寝食を惜しんで図面に向き合いました。百瀬はそんな厳しさを求めたのです。

サスペンションジオメトリには特にこだわりました。設計変更があると、すぐにキャンバー変化、トー変化の図面を起こすことが命じられます。少しでもジオメトリが好ましくなければ、徹底的に書き直しが命じられました。

ひとつ問題ありました。走行試験が始めるには、全設計を終えねばなりません。議論を尽くして設計してはいるものの、走行してみないことには設計通りの性能を発揮するか分かりません。特に足廻りは、いち早く走行試験を開始したいところでした。そこで造られたのが、台車と呼ぶローリングシャシーでした。10万円を掛けて造られたこのクルマにはドアもなく、屋根の代わりに幌が張られた簡素なものでした。これに仮ナンバーを付けて、延々公道試験を繰り返しました。

走行試験は10月に開始。寒さが堪える季節になる中、開発ドライバーは徹底的に試験を繰り返していったのでした。一般に、初めて乗用車を手がけた時、手探りで試行錯誤を繰り返すように想像します。しかし、彼らはそうでは無かったのです。理詰めで、徹底的に考え抜いて作り上げていったのです。

富士精密のエンジン供給拒否。メインバンクからの通告。〜突如終焉を迎えるP-1計画〜

プロジェクト開始から3年、念願の試作車が完成。正統派セダンのデザインが与えられたP-1は技術陣の苦心の結果、車重1200kgで仕上がりました。トランクリッドには「すばる」のロゴがありました。

P-1を見た松林は、この試作1号車でいきなり成田詣に行こうと言い出します。200kmにも及ぶ役員同乗の走行試験でした。翌日の朝、リヤシートにゆったり腰掛ける松林に対して、百瀬の心中は如何ばかりだったでしょう。いざ走りだすと、未舗装路ではサスペンションがガシガシと音を立て、車体の様々な所からは何やら色々な音がします。気が気ではありませんでしたが、何かあったらその時はその時。そう覚悟を決めていました。

P-1はそんな3人を尻目に、万事快調に走ります。案ずるより産むが易し。P-1は、無事に成田山に辿り着いたのでした。

P-1プロジェクトは、成功を収めつつありました。しかし、このプロジェクトは突如終焉を迎えるのです。突如、富士精密からのエンジン供給が不可能となります。急遽、代替エンジンを大宮富士工業から調達。その場をしのぐしかありませんでした。結果、完成済みの11台にはFG4Aを搭載、残りの9台は大宮製のL4型搭載で完成しました。

次いで、メインバンクが融資を拒否。P-1プロジェクトは敢え無く中止となります。問題はいくつかありました。販売網が不十分でしたし、生産設備に対する莫大な設備投資も必要でした。そもそも100万円もする乗用車を購入できる日本人がいません。その後、プリンス自動車が業績不振に陥った考えれば、P-1計画中止の判断は正解だったと言えるでしょう。

P-1のうち、14台がナンバーを取得。8台が各工場の社用車となり、残り6台は太田市等でタクシーとして実用に供されました。「スバル1500」と名付けられたP-1は実によく走り、4号車の走行距離は40万キロに達しました。幻に終わったP-1計画ですが、百瀬は乗用車開発に自信を深めていました。後に百瀬はこう言っています。「飛行機、バスとやってきて、P-1で自動車屋になった。」スバルの原点はP-1にあるのです。

大人4人乗車の軽乗用車を開発せよ。〜K-10計画の始動〜

1955年12月9日、伊勢崎製作所で「軽四輪車計画懇談会」が開催されます。冒頭、正式にP-1プロジェクトの中止が決定。この席上、同時に次なるプロジェクト「K-10」計画が正式承認されます。会議上ではP-1よりも小型の乗用車案も出ましたが、すでに軽乗用車開発が既定路線でした。

K-10計画、これこそが後のスバル「360」でした。ここから、2年3ヶ月。その歳月は、P-1とは比較にならぬほど厳しい毎日の連続でした。1日19時間勤務。新婚の嫁を泣かす者もありました。しかし、このたった2年3ヶ月で完成した奇想天外な1台の軽自動車が、この日本の自動車産業に一大革命を巻き起こすことになるのです。百瀬はK-10計画に対して詳細な技術的提案を行なっています。それは次のようなものでした。

型式:軽の枠内 2扉

積載:大人4人(大人2人、小人2人および荷物60kg)

性能:最高速度80km/h

登坂能力30%

加速度Topにて0.606m/s2

エンジン:重量55kg 出力15馬力 最大トルク3.3kgf

重量:340kg

価格:最終販売価格35万円以下

百瀬の脳内で形作られていくK-10〜K-10計画の初期構想〜

百瀬は新たな軽乗用車計画について、大人4人の乗車を前提としました。当時、4人乗車という設計要件はまったくの無謀でした。アイデアを試そうと、いくつか自動車工学の大家をめぐってみたものの、絶対不可能との烙印を押される有様。しかし、百瀬は他の軽乗用車にいくつかの弱点を見出していましたし、それを実現する考えもまとまりつつありました。

百瀬は、理想の軽乗用車をイメージしてラフスケッチを繰り返しました。3mという限られた全長では、ホイールベースが絶対的に不足します。これでは、4人の大人が快適に乗車するのは不可能です。そこで百瀬は、タイヤを10インチまで小径化することを思いつきます。こうすると、ホイールベースが伸びたのと同じ効果が得られるのです。さらに、ペダルをフロント車軸位置まで前進させてみました。すると、運転席が大きく前進。これで後席足元に余裕が生まれました。しかし、これではフロントにエンジンはおけません。余ったスペースは、リヤシート後方のみ。この狭いスペースにドライブトレーンをすべて押し込める他ありません。こうして、リヤエンジン・リヤドライブ方式の採用が決定したのです。これは偶然にも、VW「ビートル」と同じものでした。機械本意でなく、人間本位でパッケージングを決めていく。百瀬のこの設計手法は、今もカタチを変えつつ「0次安全」という言葉で継承されています。

ホビーでしか無かった軽乗用車。〜数々の失敗の連続〜

1954年に道路運送車両法が改正。全長3mx全幅1.3mx全高2mと車両規定は変わらないものの、2サイクルも同じ360ccへ拡大されました。これで軽乗用車に可能性が広がりました。

1952年には日本初の軽自動車「オートサンダル号」が発売。次の発売は「フライングフェザー号」ですが、1955年に48台を製造したのみ。3番目の登場はスズキが作った「スズライト」。1955年に発表したものの生産開始は1960年。お値段45万円。1955年の公務員初任給が9,000円でしたから、とても一般市民が購入できるものではありません。そのうえ、2人乗りが精一杯で実用には程遠いものばかり。

この他数々の軽自動車が現れましたが本格的な普及にはまだまだ。1957年の軽乗用車の販売台数は100台にさえ届いていませんでした。

GHQは、1950年の朝鮮戦争の勃発で占領政策の早期終結を迫られていました。それには日本の経済的自立のための輸出拡大は当然ながら、内需拡大が不可欠でした。自動車産業は単に製造メーカーだけでなく、原材料から物流、販売・整備に至るまで多種多様な経済効果を生み出します。そこで考えられたのが、国民車構想でした。

大人2人+小人2人の乗車とし、最高時速100km/h、排気量は350~500cc、車両重量は400kg以下、価格は25万円以下を目指すというものです。国民車構想は通商産業省の独断専行でしたし、技術的困難から大きな支持は得られませんでした。しかし、トヨタはのちの「パブリカ」となるA1型計画を発表。次いで小松製作所はポルシェ博士に開発を依頼して国民車の開発を目指すことを発表していました。

パッケージングでの鋭い対立。〜三鷹はFF、伊勢崎はRRを提案。〜

伊勢崎で車体開発を主導する百瀬に対し、三鷹工場側でエンジン開発を主導したのが菊池庄司でした。菊池は東京帝大出身で元海軍技術中尉で、戦時中は零戦発動機不具合対策のため、激戦地ラバウルへ派遣。連日の猛爆撃で次々に仲間が散華していく中、自らも死線をさまうのですが、何とかトラック島への脱出に成功。この経験が、菊池の人生観に大きな影響を与えていました。

戦後、紡績工場で工場長を務めてた菊池は、1953年に富士工業へ入社。入社後は三鷹でラビット用エンジンの2スト化に従事していました。

1956年1月14日、三鷹製作所でK-10の技術的な仕様決定を行う重要な会議が開催されました。この会議の冒頭、百瀬は先の本社会議で提案した内容を改めて三鷹側に説明しました。

菊池はK-10計画に際し、構造が簡便な空冷2サイクルエンジンを提案します。莫大な設備投資を避けるために、ラビット用エンジンの生産設備を活用を考えていたのです。エンジンは横置きを提案。回転方向を90度変換するベベルギアの生産設備が異常に高価だったためです。限られた設備で出来うる限りのエンジンを作り上げる覚悟でした。性能目標は、最高出力15馬力、最大トルク3.0kgf・m、ユニット重量55kgに設定されました。百瀬の提案する車体であれば、重量想定350kgで最高速度80km/h達成可能との見解を菊池が示します。

会議も中盤に差し掛かった頃、駆動方式を巡って二人は真っ向から対立します。菊池はパッケージングと運動性能の良さからFF方式を主張。これに対し、百瀬は等速ジョイントの技術的困難とパッケージングの双方を鑑みて、RR方式を主張したのです。

議論はまったく収拾がつかず、会議は10時間を過ぎても伯仲するばかり。そこで、議長権限で百瀬に一任することで決着。駆動方式はRRとされました。

会議終了後、伊勢崎に帰る百瀬らに三鷹が比較検討様に購入していたシトロエン「2CV」が引き渡されました。帰る道すがらも議論に熱中したおかげでヒータをかけ忘れていましたから、辿り着く頃には体はガタガタ震える有様。室田は、急いで寮の風呂に飛び込みます。しかし、悲しいことに風呂はすっかりぬるま湯。ガタガタ震える室田は、暫く風呂から出られませんでした。

目標重量あっての目標性能〜1g単位での軽量化に取り組んだK-10の設計〜

K-10計画は、ついに本格的なスタートを切ります。日夜、小口と室田を相手に議論を積み重ねていった百瀬は、コンセプトをどんどん煮詰めていきました。

使用目的は次のように定められました。「オーナードライブ、近距離走行向き、スポーツより実用本位、通勤・業務・荷物の運搬に適すること。」以上を満たす軽乗用車の開発。それは誰も見たことのない夢のクルマの開発でもありました。

百瀬が採用を決めた10インチタイヤ。実は、まったく世の中に存在しないものでした。開発を依頼したブリヂストンは、10インチタイヤの開発を快諾。百瀬はさらに4プライの強度を持つ、2プライの開発を提案します。目標重量の達成には、タイヤの軽量化は重要事項でした。

伊勢崎では比較検討用に西ドイツ製のロイトとイセッタを入手。ロイトは396cc空冷2サイクルエンジンを搭載したFF軽セダンでした。驚いたのはその重量。何と500kg。徹底的な重量の再検討が始まります。重量超過が事実ならプロジェクト存亡に関わる一大事。百瀬を中心に徹底的に再検討され技術仕様が決定していきます。

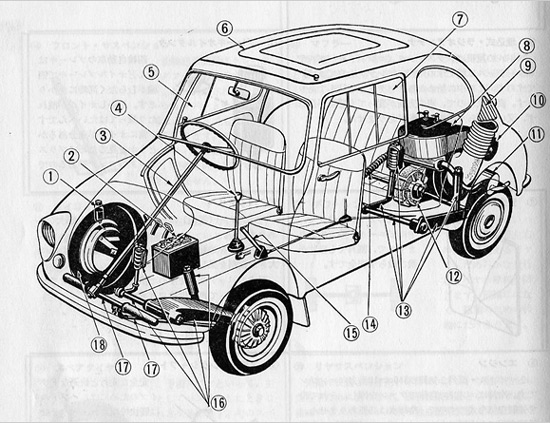

ボディはフルモノコック構造。フロアは0.8mm鋼板とするものの、それ以外は努めて0.6mmを使用。軽合金や非金属材を積極的に採用。サスペンションは4輪独立懸架とし、フロント:トレーリングアーム方式、リヤ:スイングアクスル方式とし、フリクションダンパーを採用。

性能を確保するための軽量化が、何よりも至上命題でした。技術者たちには1gを削るための長い長い闘いが待っていたのです。

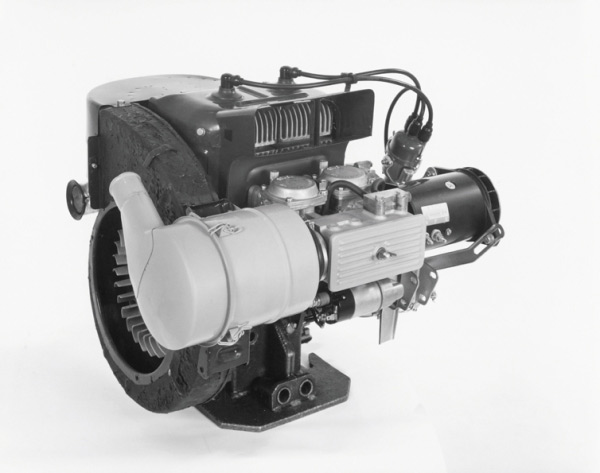

堅実なエンジン開発。〜シンプルな空冷2サイクルを採用〜

菊池を中心とした三鷹側でも、具体的に基本構想を固めていきました。

エンジンは、出力が大きい割に部品点数が少なく軽量シンプルなうえに、排気音も小さい空冷2サイクルを採用。振動面を考慮して、シリンダー配列は2気筒としました。吸排気方式はピストンバルブ方式で、クランクは生産性を考慮して組立式としました。オイルは、混合潤滑式。燃料タンクはポンプが不要でシンプルな重力式。

トランスミッションは、デフケース一体式の前進3段、後進1段としました。懸念されたのはユニバーサルジョイント。トレッド小さいためにドライブシャフトの有効長が短く、キャンバー変化が大きくなります。結果、ユニバーサルジョイントの負担が増えてしまうのです。これについては、先行試験の実施を要請することになりました。

三鷹では、ロイト用エンジンを360ccにスケールダウンして14馬力を得る研究を開始。出力は10馬力に低下しますが、粘り強く改良を加えていきながら、チューニングデータを体系的に蓄積していくと16馬力に到達。このエンジンはロイトに搭載されて走行試験が実施されました。

試作1号機は1956年初夏に完成。部品の多くがアルミ製という前衛的な設計となっていました。セッティングを完了すると、耐久ベンチテストを開始。ピストン、シリンダー、給排気系を中心に改良を加えていくと、15馬力に到達。1957年1月、ついに第一次試作エンジン TB-50型(後のEK-31) が完成。3月までに8機の試作エンジンが完成し、このうち1機が伊勢崎に送られて台車による走行試験が開始されます。

スペースを作り出せ。〜トーションバーの採用〜

綿密な強度計算の結果、フロントトランクフードとリヤのエンジンフードにはアルミが、ルーフにはFRPの採用が決定します。富士重工の技術陣は目標達成のために貪欲に新技術を取り込んでいったのです。ガラスも軽量化の検討対象とされました。そこで、リアウィンドウのアクリル化のアイデアが出されます。これは運輸省のお墨付きを頂いたうえでの採用となりました。試作品は何と7,000円。のちの量産効果に期待することになりました。

K-10は車両車重が軽いため、乗車人数による重量変化が問題でした。そこで、油圧車高調整装置の採用することになりました。サスペンションのスプリングにはスペース効率に優れたトーションバーを採用。特殊な形状のため試作品は何と1本1万円。これも量産効果に期待することになりました。

初期のスバルデザインを担った佐々木達三〜百瀬と佐々木の固い結束〜

佐々木達三に、K-10計画のデザイン依頼があったのは1956年5月のこと。佐々木は、三菱で客船や貨物船、軍艦の内装などを手掛けていた工業デザイナーでした。居住空間から実用部分まで手掛けたこの経験が佐々木を工業デザイナーとして鍛え上げていきました。戦後、西鉄バスのデザイン業務を通じて富士重工と接点を持っていた佐々木は、依頼を受けてさっそく東京の本社へ出向きます。この佐々木を迎えたのが、百瀬でした。

佐々木はデザインを引き受けるにあたって、スケッチや図面でなく、実物大モデルでの検討を希望する旨を伝えます。百瀬はこの意見に強く同意、すぐに佐々木にデザインを一任することを即決したのでした。さっそく佐々木は、百瀬にデザイン検討用の1/5モデル製作を依頼します。

6月、1/5モデル製作完了の連絡を受けた佐々木は、伊勢崎にいる百瀬を尋ねます。木型モデルの木の部分は必要不可欠なサイズを示しており、その表面に打たれた釘が、デザインの自由が効く「外皮」を示していました。

旅館に戻った佐々木を、百瀬が訪ねます。百瀬と佐々木は風呂でのんびりと湯船に浸かりながら、存分に語り合いました。その中で、百瀬が佐々木に出した注文は「飽きがこない、無駄のない、ユニークなデザイン」というもの。百瀬がモノコックボディを卵の殻に例えて丁寧に説明したことが、大きなヒントになります。

イメージを掴んで東京の自宅に帰った佐々木は、一気に1/5モデルを仕上げます。1/5モデルを持って伊勢崎を訪ねたのが、6月20日。1/5モデルを見た百瀬は、K-10のデザインを即決したのでした。

いよいよ始まる実走行実験〜走行用台車での先行試験開始〜

0.6mm鋼板は単体ではペラペラ。しかし、これを3次元曲面に加工してモナカのように貼り合わせていくと強度が生まれます。卵の殻とまったく同じ原理です。 佐々木の1/5モデルはボディ全体が柔らかな曲面で構成されており、外板で強度を得ようとしたものでした。

室田にとって薄い鋼板でのボディ設計は難しい仕事でしたが、強度にメリハリを付けていけば実現可能との結論を得ていました。ボディ外板は0.6mmの薄板で曲面を構成しつつ、床面中央を凸型加工してバックボーンフレームとしました。ここに1.6mmの厚い鋼板を用いて、ボディ全体をガッチリ支えるようにしました。強度を要する部分を優先的に強化することは、却って全体の軽量化に繋がります。バックボーンフレームのトンネル部分はシフトワイヤ、サイドブレーキワイヤの通路として活用されました。

K-10でも台車での足廻りの先行試験が実施されました。スペースフレームで構成されており、乗員はいつもホコリまみれ。冬はガタガタ震える程の寒さが、身に堪えたました。

いざ走行試験を開始していみると、走りは実に軽快。公道試験中には他者を軽々と追い抜くほどでした。非常に細いトーションバーは意外にも有効に機能しました。しかし、万事順調という訳にはいきません。

ブレーキの前後バランスは複雑で、ともするとリヤタイヤが簡単にロックしてしまいます。ロールオーバーの危険がありましたので、試験を繰り返して、バランスを見つけ出す必要がありました。走行試験の進捗とともに現れてきた、次第に疲労や劣化による不具合については、原因を検討しては迅速に設計変更を繰り返していきました。

当初の設計案にあった油圧車高調整装置は、結局破棄されました。油圧シリンダの精度が不足していて動きが悪く、乗り心地を確保するにはトーションバーをさらに柔らかくする必要がありました。しかしこれ以上柔らかくするのは強度上不可能。代わりに採用されたのが、センタースプリングでした。これによって乗り心地を確保しつつ、ロール剛性の確保が可能となりました。この乗り心地は「スバルクッション」と呼ばれて、のちに好評を博すことになります。

最低地上高は少し大きめの180mmに設定。これは、フル荷重の状態で未舗装路を走行しても、底づきしないためでした。すべての試験項目が完了した段階で、台車の走行距離は4000kmに到達。先行試験は順調に終了したものの、騒音と振動の課題が残っていました。

子供向け工作用粘土で作っちゃった1/5モデル〜敢え無くヒビ割れ〜

佐々木は1/5モデルを百瀬に引き渡すと、視察旅行に渡米。生産技術部の技術者達は、1/5モデルを元に実寸大油粘土モデルの製作に取り組みます。場所は伊勢崎第一工場の片隅にある倉庫で、トタン屋根の古い建物。冬は底冷えが酷く、梅雨には湿気に悩まされました。夏は蒸し風呂のような暑さの中、汗だくで作業にありました。土の上に厚い鉄板を敷き、その上で作業を行ないました。

百瀬は、毎日のように訪れては、細かい指示を出していきました。9月に入ると、佐々木が伊勢崎にやってきました。佐々木は1/1モデルを見た瞬間、しまったと思いました。粘土モデルがヒビだらけ。何も知らない技術者は、子供向け工作用の粘土を使っていたのです。ここから3ヶ月、佐々木は伊勢崎の旅館に泊まりこみでデザインの煮詰めを行なっていきます。

百瀬は佐々木に対して、サイドウィンドウを縮小とルーフライン後部に丸みを持たせること、以上2点を追加で要望します。百瀬は夕方に佐々木の元を訪れては、ディスカッションを重ねていきました。時には、百瀬がひとりでモデルを修正していくこともあり、佐々木は変更箇所に吟味を加えていきました。次第に、ふたりの間には強い信頼関係が構築されていきます。

特に時間を掛けたのが、キャラクターラインとフロントフェンダーでした。吟味を重ねて全体のシェイプが完成すると、今度はライト、エアインテーク、ナンバー位置、ドアノブ、ヒンジなど、詳細部分もデザインを詰めていきました。その後は、生産技術者を呼んで、量産に際した検討が行われていきました。ラビット用のプレス機の流用が前提でしたから、パネル1枚ずつ慎重に検討が行われていきました。

百瀬は、試作車製造用の石膏モデルについて美術職人の指導のもと製作することになりました。10月、石膏モデルの製作がスタート。粘土の表面を丁寧に磨き上げ、ここに石膏を流してメス型が造られました。これを分割して取り外し、そのメス型の内側に再び石膏を流して、2台のオス型が造られました。1つはボディ製作用、もう1つはデザインおよび艤装部品製作用に使用されました。

残ったメス型は構造設計とインテリアデザインに活用されました。メス型の内部にはボンネットの下から入ります。窮屈なメス型の内部に長身の室田が潜り込み、強度計算に基づいて油粘土を盛っていくと、佐々木が造形を整えていきます。パッケージング検討は、百瀬と室田が腰掛けて実施。こうして完成した実物大モデル。これを測定して1枚ずつ慎重に図面を起こしていきました。

軽量化のため粘土モデルで検討〜1g単位での徹底的な軽量化〜

目標重量は350kg。徹底的な重量管理のため、複雑な構造の部品は必ず油粘土モデルを作るよう命じられました。粘土モデルを作ると、その度ごとに上司から厳しいチェックが入るのです。ここを削れ、ここの強度を上げろと、指摘を受けるたびに少しづつ修正しては、削ったカスを計測します。こうして、1gずつ丹念にそぎ落としていきました。しかし、それでも目標達成は困難。そこで、必要なものも工夫によって省略していきました。

インパネには速度計だけを残して、あとは省略。つまり、燃料計がありません。燃料タンクには2段階にコックが設けてあり、1段目が空になると、2段目を開放せねばなりません。それを給油の合図としたのです。

また、バッテリは12Vが初採用となりました。このバッテリの開発は、新進気鋭の松下電工で行うことになりました。

1957年に入り、第一次試作車の製作が開始。試作車ですから、当然全てのパネルは手叩きの鈑金加工。この鈑金加工技術は、中島飛行機時代に航空機生産を通して培われたものでした。そんな高い技術を有する熟練技術者たちが、もっとも難儀したのは、三次曲面で構成されたフロントフェンダー。複雑に回りこむ曲面を0.6mmの鋼板で作り上げるのは至難の業でした。少し間違うと、簡単に穴が空いてしまいました。フロントとリヤのフードはアルミ製でしたから、さらに困難を極めました。

技術者達は寸分違わずモックアップから試作車を作り上げていきましたが、本当の課題はこれと寸分違わぬ車両を量産すること。困難と苦労を重ねつつも、1号車は次第にカタチになっていきます。最後に残ったフロントシートは、百瀬自らの設計となりました。

試作1号車の完成式典と増加試作車の生産〜本格的な走行試験の開始〜

1957年4月20日、開発に着手してから15ヶ月。ついに、試作1号車完成。ささやかな完成式典が伊勢崎工場内で行われました。佐々木が行なった最後の仕事が、エンブレム制作でした。車名については、初代社長北謙治が遺した「スバル1500」を踏まえ「スバル360」とすることが決まりました。神主によるお祓いが終わると「360」は工場の中を走り出しました。

やっと形になった「360」ですが、本当の苦難はここから始まるのでした。試作車は5台制作されました。1号車と4号車は耐久試験、2号車は性能試験、3号車はエンジン試験、5号車は強度剛性試験に使用されました。百瀬は、とにかく耐久試験を重要視していました。徹底的に走りこんで不具合を洗い出し、ひとつ一つ丹念に潰していく覚悟だったのです。

耐久試験は1日800km、8時間3交代で行われました。耐久試験は1台当たり50,000kmに達するまで継続されました。当初、トラブルはエンジンに集中しました。組立式クランクのボルト脱落、オルタネータ不良、スタータ不良、クラッチ摩耗、点火時期異常、エアクリーナが詰まる、オーバーヒートなど、その度毎に「360」は伴走車のP-1に牽引されて伊勢崎に帰ってきました。伊勢崎に常駐した三鷹の技術者は、毎日のように続くトラブルとその対策で電話のベルが鳴ると自然に身がすくむ程追い込まれていました。

最も深刻だったのはカーボンの蓄積でした。2,000km程度で排気ポートがカーボンで塞がれてしまうのです。ポート形状を変更しても効果は薄く、シリンダー温度とカーボン付着の相関関係を明らかにしようとしても、根本的な対策にはならなりません。ついに、開発責任者である菊池は進退を覚悟します。オイルメーカーの勧めで添加剤を導入すると、カーボンの蓄積は極端に少なくなり、7,000km程度なら問題なく走れるようになったのです。

乗用に耐えうるように。〜振動・騒音対策のスタート〜

当面のトラブルが解消すると、振動・騒音対策がスタートします。シリンダー内の摩擦音、駆動系のノイズなどは、各部品の工作精度を引き上げることで対処。クランクシャフトの二次振動は実験を繰り返すことで理論的に解決を見ました。車体側の対策も困難を極め、休む間もありません。

特に難題だったのは、エンジンマウントでした。高度な計算手法を採用して理論的に解決を図ったものを、位置と硬さを変化させてデータ取りを行なっていくと、振動は改善したが、今度はこもり音が出ます。メンバーの追加は軽量化に逆行するので用意に許可されません。最終的には1本メンバーを追加しつつ、マウントゴムを柔らかくしつつ、ストッパーを設けて解決を図りました。騒音に対してビードの追加と軽量な防音材の採用で対策を行なっていきました。

ボディは非常に優秀でした。しかし、トレーリングアームの強度不足は深刻でした。この段階でのトレーリングアームの設計変更はすでに不可能。そこで素材をクロモリ鋼に変更して解決を図りました。リヤのスイングアクスルに生じるクラックに対しては溶接技術の変更で対応しました。

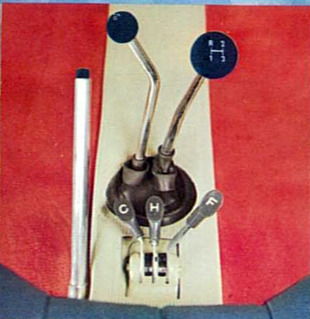

駆動系では、シフトロッドの共振でギア抜けが問題となりました。これは試験を繰り返して、解決を図ることになりました。クラッチのジャダーも問題でした。発進時にエンジンが激しく振動するのです。原因はクラッチケーブルと判明。取り回しの変更とたるみの調整を行うことで解決しました。ギアシフトは、軽量化のためにシンプルなリンケージを採用したお陰で、横H式のユニークなパターンになってしまいました。

公道で行われた走行試験〜道路封鎖して最高速度試験〜

タイヤは完全な新設計でしたから、パンクするたびにチューブを修理し、得られたデータをブリヂストンに送って、タイヤとチューブの信頼性を高めていきました。性能試験は、利根川沿いの旧中島飛行機の飛行場跡地で実施されました。

ブレーキ試験は平坦な直線路を選んで実施。ここでも、前後のブレーキバランスは大きな問題となりました。担当技術者は製図板上でモデルカーのブレーキ実験を繰り返し行い、理解に努めました。加速・高速試験は、明け方に警察の許可をとった上で公道で実施。公道上のすべての交差点に監視員を配して、安全を期しての実施でした。ギアレシオは特に入念に検討が行われました。軽乗用車ですから、日常ユースの低速域を中心に据えた結果、最高速は80km/hほどに設定されました。

飛行機研究所を設立〜華々しいスタートは失敗の連続〜

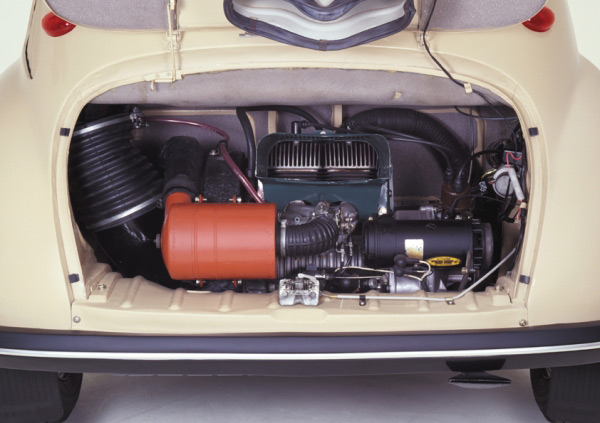

リヤにエンジンを配する「360」に最後に残った最重要課題が、オーバーヒートでした。開発目標である実用での4人乗車を実現するには、絶対不可避な難問でした。

根本的な問題は、アイドリング中のベーパーロックでした。キャブレタ温度の上昇によって、フロート室でガソリンが気化。混合比が崩れて焼き付いていたのです。当然、キャブや潤滑系、シリンダ、ピストンなどの対策も実施されましたが効果は不十分。やはり、冷却自体の改善が必須でした。

問題は、エンジンルーム内のエアフローにありました。停車時に熱がこもるのです。アンダーカバーにスリットを設けると、リヤサイドのダクトの間で煙突効果が生じ、効果的に排熱可能となりました。キャブレタの温度対策に対しては、大型のエアダクトとシュラウドを接続して、熱影響を遮断することで解決しました。

冷却問題が一応の解決を見ると、さらに厳しい走行試験が開始されました。連続登坂試験です。いくつかの走行試験を繰り返すうちに辿り着いたのが、赤城山でした。ここの登坂が箱根や日光よりも厳しいことはP-1開発時のデータで残されていました。特に途中の「一杯清水」と呼ばれる場所が、傾斜13度に達する一番の難所となりました。

技術陣は、4人乗車での登坂を最終目標に設定。走行試験を開始してみると、すぐにエンジンが焼き付きました。アクセルを戻すと何とか登坂するものの、エンジン内部は酷い有様でした。ひとり三鷹から伊勢崎に常駐していた加藤は、戻ってきたエンジンを一人で分解し、交換可能な部品をすべて交換しては、不良箇所を三鷹に報告。翌日の走行試験に備えました。三鷹には昼夜構わず電話が鳴るので、こちらも対策に追われる毎日でした。

赤城山の登頂に成功〜運輸省認定試験にも合格〜

1957年3月、運輸省と通産省の担当官を招いて試乗会を開催。評価は上々との報告を受けて、スバル「360」の発表日が1958年3月3日、発売は5月に決定しました。残された時間はあと僅かでしたが、4人乗車での全開登坂は失敗続き。登坂試験は運輸省認定試験へ向けての前哨戦とされ、成功は必須とされました。

ピストン形状やクリアランスの設定、プラグの選定など、ひとつ一つハードルを乗り越えていきます。1958年2月4日。認定試験は直前でした。スバル「360」のプロトタイプは、大人4人を載せて赤城山を35分でついに登頂に成功。そして、60台の増加試作が開始。このうちの10台は試験用に使用されました。完成重量は385kg。安全対策のために重量増加を覚悟の上で対策を行なった結果、目標重量はオーバーしましたが、百瀬は十分満足していました。

1958年2月24日、認定試験が実施されます。技術陣は、2台の増加試作を入念に整備して村山試験場に搬入。下廻りの泥や汚れを落とすために丹念に洗車しました。担当ドライバーは真冬の中、ツナギの下にはパンツ一丁。どこまでも徹底していました。試験における性能試験結果以下のとおり。

燃費は25km/h定速走行で25.6km/L、30km/hで27.5km/L、40km/hで28.2km/L。加速性能は、0-200mで17.5sec、トップギア20km/hからの200m加速で19.35sec、30km/hからは15.85sec。20km/hからの惰性走行では116.7mを記録。ブレーキ性能は、35km/hから制動まで7.049m、50km/hでは13.073m。最高速度83km/h、最小回転半径4m、登坂能力は17度でした。

小田原から片瀬江ノ島間では燃費24.5km/Lを記録。箱根湯本から芦之湯間では、運輸省指定の30分を大幅に下回る22分での登坂に成功。この記録は、小型乗用車を大幅に上回るもので、試験結果は大いなる賞賛を持って迎えられました。

1958年3月3日正午〜スバル「360」発表会見〜

1958年3月3日正午。東京丸の内の富士重工本社で新型車スバル「360」の発表記者会見が行われました。しかし、ここで問題発生。本社に実車を用意していなかったのです。当然実車を取材できるものと思っていた記者たちとのすったもんだの末、2台の360が伊勢崎から東京まで陸送されることになりました。到着したのは夕方4時。1台が展示され、もう1台には記者たちが交代で乗り込んで、丸の内界隈での即席試乗会となりました。

価格は42万5000円。目標としていた、36万円には届きませんでした。公務員一種の初任給が2万4380円だった時代ですから、今に換算すると900万ほど。結局、百瀬を始めとする技術者たちは、誰も360を購入することはできませんでした。市民がマイカーを購入できる時代では無かったのです。

当初、伸び悩んだ販売台数でしたが、1960年には17,000台、1965年には52,000台、1967年には79,000台に到達しています。スバル「360」は、「てんとう虫」と呼ばれて国民を挙げて親しまれる「国民車」となります。スバルの成功を見た各社は、続々と軽乗用車を投入。一気に軽乗用車の時代が花開きます。

総計392,016台を販売した「てんとう虫」は後進の「R-2」に道を譲って、1970年にひっそりと生産を終了。実に12年に渡って製造されたスバル「360」は、日本のモータリゼーションに大きな影響を与えました。軽乗用車の普及とともに本格的なマイカー時代が到来。道路網は一気に発展を遂げていくのでした。戦後復興の中、自らの苦労を顧みずに戦い抜いた技術者たちの努力の結晶。そんな熱いスピリットが、愛らしいスタイリングの奥にひそんでいるのです。

今に伝わる技術哲学〜百瀬晋六の魂〜

百瀬は、航空機の技術で乗用車開発が行われたとする表現を快く思っていませんでした。実際に航空機開発を主導した殆どの人財は、戦後も富士重工の航空機開発に従事しましたし、百瀬自身も自動車に関しては完全なる門外漢だったからです。「みんなで考えるんだ。部長も課長もない。担当者まで考えるときは平等だ。」「人を育てろ。人が育たなければ良いクルマは作れない。若い人に生きがいをもって仕事をしてもらわなければならないし、伸びてもらわなければならない。」固定概念に縛られず、極限まで理論を突き詰め、人間本位での設計を行う。中島飛行機から受け継がれたのは、技術者魂だったのでしょう。

百瀬の言葉の数々は、スバルDNAとしてこれからも受け継がれていくことでしょう。

スバルショップ三河安城 店舗案内

>>最新情報一覧