スバルショップ三河安城の最新情報。スバルのヒストリー 第2部〜スバルが水平対向を採用した本当の理由〜| 2017年12月27日更新

ニュース ピックアップ [ スバリズム スバル ]

2025年12月12日 スバル

2025年11月21日 クラブ・スバリズム

2025年09月25日 スバル

2025年09月24日 クラブ・スバリズム

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

2024年08月09日 クラブ・スバリズム

スバルの技術開発史〜水平対向エンジンの採用とシンメトリカルAWD〜

スバル「360」が、日本のモータリゼーション元年を告げる。

1958年3月3日に発表されたスバル「360」は、日本のモータリゼーションを一気に進展させ、マイカー時代の到来を告げました。自家用車は、カラーテレビ、クーラーと共に「新三種の神器」と呼ばれ、1960年代には一家に1台の時代がやってくるのでした。

さて、360が国民車として成功を収めたことで、スバルは乗用車メーカーとしての地位を一気に確立します。次に目指したのは、普通乗用車の開発でした。「P-1(スバル1500)」は、メインバンクの反対によって幻に終わりましたが、百瀬を始めとする技術陣は360の開発を通じて、自身を深めていました。

360に続いて発売された「サンバー」は大成功を納めていました。松林は続くプロジェクトの模索を始めます。1959年の暮れも押し迫った頃、ラビットスクーターの在米販社からカルフォルニアの小型電気自動車計画の話が舞い込みます。環境に厳しい施策が有名なカルフォルニアでは、電気自動車のシティコミュータの導入を検討していたのです。松林にとっては渡りに船のプロジェクトでした。カルフォルニア向けの電気自動車をベースに、ガソリン仕様を製作して国内販売することを考えていたのでした。

小型乗用車計画「A-5」の始動。

「P-1でFRをやったが、そのときに感じたのはいかにも非合理的なパワートレーンだということだ。駆動力をフロントのエンジンからプロペラシャフトでリアデフに持っていき、さらにドライブシャフトを経てタイヤに伝えるという駆動経路の長さ。しかも長いプロペラシャフトはやっかいな振動源にほかならない。人を乗せるための乗用車に採用する合理性はない。それに対してRRやFFは、部品点数が少なく、乗員のためのスペースを圧迫することのない、合理的な駆動方式だ。」

百瀬は幻に終わった「P-1」計画を通じて、常にプロペラシャフトを邪魔に感じていました。車体中央に大きなスペースを専有し、騒音と振動を撒き散らす長いシャフトを苦々しく思っていたのです。最小限のサイズで最大限のスペースを確保したい百瀬が、A-5計画にFF方式を採用したのは自然な流れだったと言えるでしょう。しかし、これが大きな落とし穴となるのでした。

百瀬の理想追求とエンジン選定。

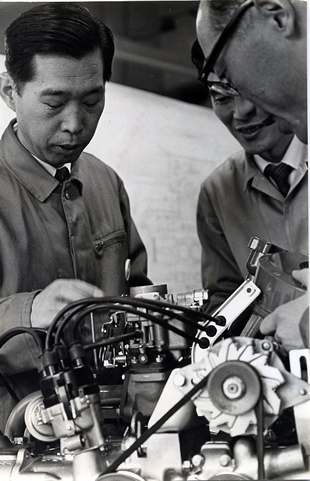

A-5計画のエンジン開発の主任に任じられたのは、まだ若い山川徹。入社4年目の若手を抜擢する辺り、中島飛行機の社風が色濃く残っていたことを伺わせます。三鷹側がA-5計画について構想していたのは、横置き直列4気筒、縦置きV型4気筒、縦置き水平対向4気筒、そして2ストの横置き直列3気筒の4種でした。第四設計課課長秋山良雄を通じて百瀬は以下のような要求を出しています。

・FFなので、ドライブシャフトの作動角をできるだけ小さくするよう、車体の中心にデファレンシュアル・ギヤを置く。

・ドライバーが運転しやすいようにペダルの配置を決めてあるので、それは変更できない。

・重心点を低くするためとボディデザインの自由度を大きくするために、エンジンの高さを低くしてほしい。

・FFなのでフロントのオーバーハングを短くしたい。

・乗り心地を良くするために振動が少ないこと。

今に続く、シンメトリカルレイアウトの誕生。

秋山は、従来にない斬新なパッケージを望んでいました。加えて、FF方式の悪癖から逃れるために、ドライブシャフトを左右等長とした上で有効長を可能な限り長く取ることを考慮すると、エンジンの選択肢は絞られていきます。辿り着いた答えが、縦置き4ストローク水平対向4気筒エンジンでした。

百瀬は「フロントエンジン・フロントドライブのを水平対向エンジンで作るとの提案を聞いたときは、クルマの鼻先を短くできることが、最大の魅力に思えた。」と後に語っています。百瀬と秋山のこの時の決断が、後の世界初の乗用4WDの採用の布石となります。

「Simple is the Best.」空冷水平対向4気筒の採用。

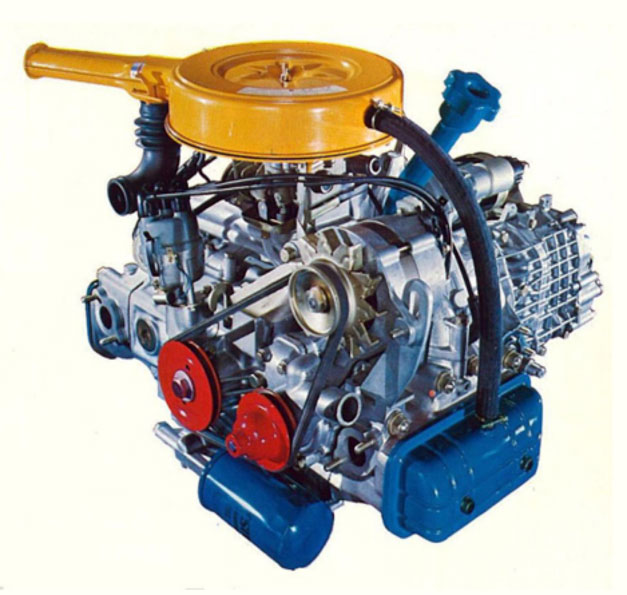

エンジンは、よりシンプルな空冷を採用し、排気量は1000ccとされました。材質はマグネシウムも検討されましたが、これは断念しています。

1963年2月26日にA-5の試作1号車が完成します。全長3825mm✕全幅1496mm✕全高1360mmのボディに2400mmのホイールベースを持つ、モダンなクリフカットが美しい4ドアセダンでした。空冷4ストローク水平対向4気筒エンジンは、980ccの排気量から49ps/5500rpm、7.3kg-m/3500rpmの性能を得ていました。

FF方式の致命的持病に屈した、A-5計画。

いざ走りだしてみると、たちまちトラブルに見舞われます。もっとも重大な問題は、懸念された通りに発生したドライブシャフトの振動でした。これこそが、FF方式最大の問題でした。走りだすと引っ掛かったような大きな振動を生じ、それは傍目に見ても分かる程酷いものでした。オーバーステアも酷いもので、これを解決するには優秀なユニバーサルジョイントの開発が急務でした。

空冷エンジンは、たちまちにオーバーヒート。トランスミッションからは騒音が発生し、潤滑にも苦労しました。車体パッケージングを優先したがために、駆動系に無理が生じていたのです。

A-5は一次試作車2台、改善を施した二次試作車がさらに2台製作されたものの、それが最後でした。当初構想されていた、クーペやバンは試作車さえ造られませんでした。電気自動車計画はいつの間にやら、立ち消えとなっていました。A-5計画はFF方式の技術的課題を伊勢崎と三鷹に突き付け、静かに終焉を迎えたのでした。

もっと安い、軽を作ろう。

1960年秋にA-5と平行してスタートしたのが、K-0計画でした。この時期、360は未だに販売台数が伸びていませんでした。その原因として、価格の高さがありました。庶民には360はまだまだ高嶺の花だったのです。サンバーでさえ、商店主や中小企業のオーナーがファーストカーとして購入する事例が多かったのです。そこで構想されたのが、360よりもさらに安い軽乗用車でした。

360よりも生産性の良い小さいクルマを造れば、もっと安い価格設定が可能になるだろうと考えられたのです。商品計画として若干疑問を抱きつつ、取り敢えずスタートしたプロジェクトでした。

再び頓挫したFF方式。日の目を見なかったK-0。

K-0は、全長2625mm全幅1200mmの軽規格よりもさらに小さなボディに286cc空冷2ストローク2気筒エンジンを搭載。3人乗りのコマーシャルバンと2人乗りピックアップが構想されていました。駆動方式は、FFでした。

試作車が完成します。そのスタイリングはまるでモーリス「ミニ」で、オーソドックスな2ボックススタイル。ボディには、360よりも更に薄い0.5mm鋼板が用いられました。走行試験が開始されると、これまた酷いものでした。発進時に「ゆさゆさ振動」と名付けられた不快な振動が発生するのです。原因は、ドライブシャフトのユニバーサルジョイントにありました。ミニで車輪側に用いられたバーフィールドジョイントはコストの面から回避され、代わりにL型ジョイントを用いていました。振動の原因は、車体側に用いられたフックジョイントにありました。

百瀬が理想とするFF方式は、再び頓挫します。結局、360にサンバーのエンジンを移植して荷室を拡大したスバル「カスタム」を発売して、需要に応えることになりました。

四輪車製品開発計画方針案、新計画「A-4」の始動。

1962年3月「四輪車製品開発計画方針案」が作成されます。この中には、次期開発の小型乗用車の目標値が示されていました。全長3500mm✕全幅1400mm、重量500kg、最高速度110〜115km/h、価格40万円以下、5人乗り。この方針案を受けて、群馬と三鷹で「A-4」計画の具体的検討がスタートします。A-5、K-0と立て続けにFF方式に失敗したため、基本方針はFFとしながらも、FRも平行して検討していくこととなりました。

4月に入ると、三鷹では上下高さ及び振動対策上有利な水冷4ストローク水平対向4気筒を第一候補とする結論に至ります。一方、群馬では駆動方式について喧々諤々の議論が続いていました。それでも、6月には「A-4計画概要」が本社に提出されます。

・水冷水平対向4気筒をフロントに搭載。排気量は800ccとするが、将来拡張の余地を残しておく。

・バンを考慮。トラックの場合はエンジンを共用する。

・自動クラッチのスペースを考慮。

・駆動方式はフロントエンジン・リヤドライブ。

・目標重量650kg。

FF方式に挑戦するか、FR方式に逃げるか。理想と現実の狭間。

FR方式が計画概要に明記されたにも関わらず、この時点でも未だに駆動方式は定まっていませんでした。そこで、FFとFRそれぞれのコストの比較検討を実施します。その結果は意外なものでした。FR方式の方が高価との結論に至ったのです。それでも決定には至らず、両社の比較検討は継続されることになりました。

リスクとコスト面から考慮すれば、FR方式にすべきでした。しかし、FR方式で問題となるプロペラシャフトの振動を完全には解決できてはいませんでしたし、百瀬は機械的効率とスペース効率に優れたFF方式を理想としていましたから、簡単にこれを放棄する訳にはいきませんでした。

翌年の4月、FF方式の弱点として指摘されていた登坂性能に関する試験が大々的に実施されます。日本各地の主要な峠を使って行われたこの試験で、フロントの荷重を60%まで増やせば登坂性能を確保できることを実証しました。朗報は続きます。優れた等速ジョイントが国産化されるとの情報がもたらされたのです。

8月20日本社で行われた会議で、重量620kgのFF方式、価格45万円の小型乗用車の開発が正式承認されます。1年以上続いた議論は、FFの採用で遂に決着を見たのでした。

現在のスバルの始祖「63-A」の始動。

1963年の夏の終わり、A-4計画は開発コード「63-A」という小型車開発計画に発展していました。これこそが、後のスバル「1000」です。現在のレガシィ、インプレッサなどの現在のラインナップの始祖となるモデルです。スバル「1000」の発売によって、富士重工は乗用車メーカーとしての地位を確立。後の富士重工の運命を決定付けることになります。

1950年代に開発が進められた360と違い、60年代に開発された63-Aでは「戦後世代」の技術者たちがその主力を担っていくことになりました。彼らのスタイルは、身を賭し、寝食を忘れて開発に邁進する先人たちの働き方とは確実に違っていたのです。時代は確実に変わっていたのでした。

「63-A」の開発方針が決定。

1963年の夏の終わり、A-4計画は開発コード「63-A」という小型車開発計画に発展していました。これこそが、後のスバル「1000」です。現在のレガシィ、インプレッサなどの現在のラインナップの始祖となるモデルです。スバル「1000」の発売によって、富士重工は乗用車メーカーとしての地位を確立。後の富士重工の運命を決定付けることになります。

1950年代に開発が進められた360と違い、60年代に開発された63-Aでは「戦後世代」の技術者たちがその主力を担っていくことになりました。彼らのスタイルは、身を賭し、寝食を忘れて開発に邁進する先人たちの働き方とは確実に違っていたのです。時代は確実に変わっていたのでした。

スバルボクサーエンジンの元祖、試作エンジン完成。

1963年6月、「EA-41X」と呼ばれる1台の試作エンジンが完成します。排気量796ccのオールアルミ製の水冷4ストローク水平対向4気筒OHVエンジンで、第一回の試験で34.5ps/5000rpm、5.4kg-m/2500rpmを発生しました。

当時、アルミニウムは鉄の14倍と大変高価でしたが、「いいものを作れば、必ず売れる」との信念からアルミ製エンジンで開発がなされていたのです。設計に際しては整備性や信頼性の確保の他、様々に厳しい注文が付けられていました。意欲的な設計このエンジンは在来の直4に比べて15%も軽量に仕上がり、前途が期待されていたのですが、本当の苦労はここからでした。

EA-41Xの開発は1964年9月まで続きました。ベンチテストのみならず、サンプル車に搭載して長距離耐久試験も実施されました。徹底的に問題点を洗い出して、対策を実施するのが目的でした。ピストンの焼き付き、排気バルブの焼損、ガスケットの吹き抜けなど、ひとつずつ丹念にトラブルを克服していきました。軽量化についても徹底していました。例えば、コンロッドは当初は軽く薄く作っておき、壊れた分だけ徐々に補強を施していきました。バルブタイミングの研究も実施され、41ps/5600rpm、6.0kg-m/3500rpmまで性能向上が図られました。

順調に進捗するエンジン開発。

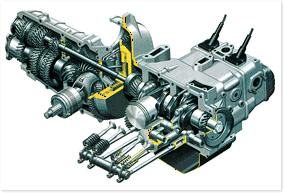

1963年末には、平行して第二世代の試作エンジン「EA-41Y」の設計が開始されます。生産性を考慮した改良がなされていた他、排気量を923ccまで拡大、燃焼室形状も改良されていました。9台試作されたEA-41Yは、46ps/5600rpm、7.1kg-m/3500rpmの性能を発揮しました。この時、トランスミッションも7機試作されています。富士重工にとって、小型自動車用のギア生産は初めてのことであり、生産設備も新たに整えねばなりません。それ故トランスミッションは、A-5で苦労した経験を踏まえ、オーソドックスな設計がなされていました。

EA-41Yのベンチテストの完了を待って、A-5に搭載しての実走試験が開始されます。1964年に63-Aの第一次試作車4台が完成。これに搭載して、さらに試験が継続されました。試験は12ヶ月に及び、後半にはボアアップされ977ccまで拡大されています。

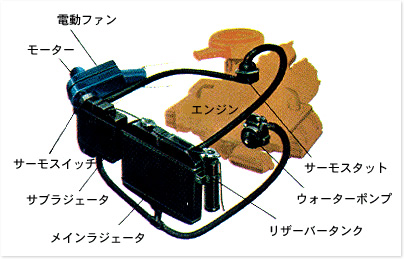

デュアルラジエータシステムの発明。

冷却システムには、独創的なデュアルラジエータシステムが採用されました。ラジエータはメインとサブの2つが設けられ、メインは走行風のみですが、サブは電動ファンでの強制冷却が可能でした。冷却ファンの駆動による、出力損失もありません。始動時はサブラジエータのみで冷却、中高速では2つのラジエータで冷却を行います。登坂やノロノロ運転時にも電動ファンが廻るので、オーバーヒートの心配がありません。この作動は、温度の上下によって自動で行われました。また、サブラジエータの冷却風は、冬季には暖房として活用されました。

9台完成した第二次試作車には、EA-41Y-2というさらなる改良型が搭載されました。発売を間近に控えた1965年7月には、最終仕様のEA-41Y-3の設計を開始。これは量産エンジン「EA-52」とほぼ同仕様でした。性能は55ps/6000rpm、7.8kg-m/3200rpmに到達していました。このEA-52は、ユニークなエンジンサウンドを持っていました。ボロボロという小気味よい排気音は、これから長らくスバルサウンドの名でマニアに親しまれていくことになります。

テストコースの開設。

1963年5月に新社長に就任した横田信夫は、生産を前提とした小型乗用車の開発を指示します。63-Aはスバル「1000」と名付けられると共に、その生産準備のための300億円に達する巨額投資を決断します。当時の富士重工の売上は367億円、資本金は49億円でしたから、その成否は正しく会社の命運を左右するものでした。横田は、百瀬に必要なものを尋ねています。その際、百瀬が即答したのが専用テストコースの整備でした。

横田は直ちにテストコースの立案を指示します。テストコースは、クローズされたテスト環境を提供するだけのものではありません。実際に使用される環境をより「酷く」再現し、想定される疲労と劣化をより短い時間で得るのを目的としています。例えば、テストコースの凹凸路面を100km走行すると、一般公道の10,000km分に相当するといった具合です。そのテストコースの良否は、開発されるクルマの良否に直結します。360の時代にはそれが無かったので、土埃にまみれて田舎道を走り回ったり、深夜に警察の協力を得て最高速試験を実施していました。P-1の時代には、牛と衝突する事故もあったようです。

群馬で始まった「63-A」の車体開発。

スバル「1000」の開発に際しては、A-5開発の経験があったので、以前のような台車は製作されませんでした。車体開発の基本方針は次の3項目でした。ねじれ剛性の徹底的な向上、可能な限りシンプルな設計とすること、見た目よりも実用性を再優先とすること。今のスバルにも通じる開発コンセプトでした。

まずは、全体のパッケージングから開発はスタートしました。フロントに配する水平対向4気筒エンジンは全長が短く、その分室内スペースは大きくなりました。センタートンネルもない、フラットなフロアも実現しました。低いエンジン高を生かして、エンジン上にスペアタイヤを配置。これは重量配分でもメリットとなりました。ガソリンタンクさえもフロントに設ける案が検討されましたが、衝突安全性を考慮してこれは却下されています。リヤのトランクは広大で5つのゴルフバッグの収容が可能でした。

徹底された軽量化。

ボディに用いる鋼板は、他メーカーが軒並み0.8mmや1.0mmを使用する中、0.6mmを基本に強度が必要な部所にのみ0.7mmが用いられました。強度や剛性を確保するためにアチコチ補強を行うのではなく、全体のバランスを失わないよう大きな範囲を一体構造と捉えて強度と剛性を確保していきました。360に引き続いて、今回も軽量化は徹底したのです。

ガラスも薄いものが採用され、当時国内では一般的ではない4mmを用いました。ガラス自体が軽量になったので、窓の面積にこだわる必要がなくなりました。ボディデザインの自由度が上がり、室内が明るくなっただけでなく、室内幅の拡大にも貢献しました。

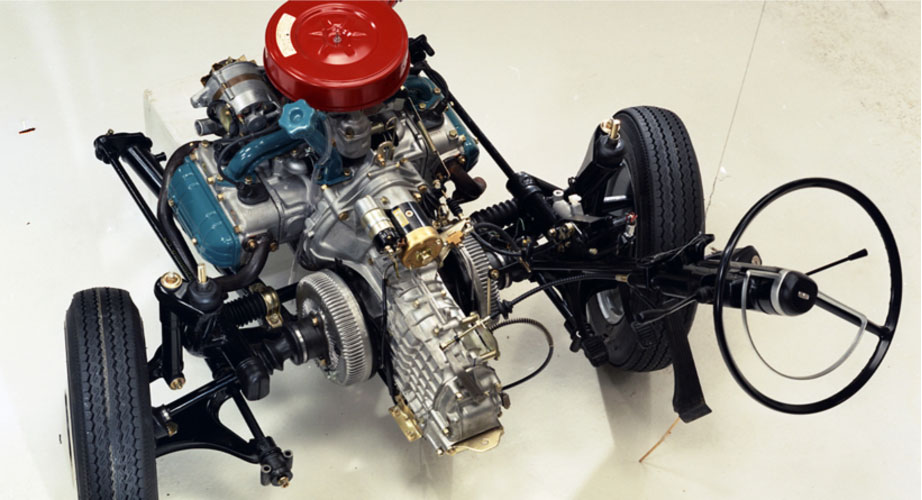

フロントの車体構造には、サブフレーム構造が採用されました。サブフレームに、エンジン、ステアリング、サスペンションなどをまとめてパッケージしてアッセンブリーし、これをモノコックボディに取り付けました。サブフレーム自体は、曲線を主体とした薄肉の軽量パイプで軽量に仕上げつつ、高い強度と剛性を確保していました。

フロントサスペンションは独立懸架のウィッシュボーン式で、トーションバーとオイルダンパーで構成。リヤも同じく独立懸架で、トレーリングアーム式でトーションバーとコイルスプリングを組み合わせ、オイルダンパーが設けられました。タイヤは、ラジアルの採用が真剣に検討されたものの、時期尚早。これは後の追加モデルでの純正採用が実現しています。

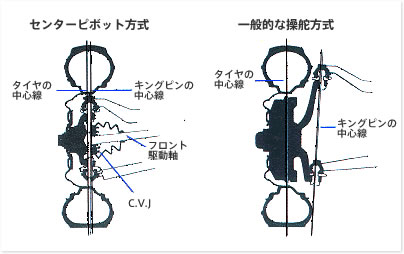

センターピボット・ステアリングとフロントブレーキのインボード化。

現在一般的なブレーキはアウトボードタイプであり、ホイールハブにブレーキを設けています。この場合、バネ下重量が嵩むため、乗り心地にはマイナスになります。そこで採用されたのが、ブレーキドラムを車体側に設けるインボードブレーキでした。現在から見ればユニークなこの方式は、バネ下重量の軽減には有効でした。これには、等速ジョイントの耐久性を高める目的もありました。ホイールハブからブレーキが無くなったことによって、サスペンション設計の自由度が高まりました。そこで可能になったのが、ホイールセンターとキングピン軸に一致させるセンターピボット・ステアリングでした。

操舵の回転中心がキングピン軸に一致しているため、タイヤ接地面の抵抗が少なくなり、低速時の操舵力が軽減されています。バネ下重量の軽減により、タイヤの接地性が向上。路面からの衝撃がハンドルに伝わりにくくなり、良好な乗り心地と走行安定性を確保しています。タイヤ切れ角が大きく取れるため、最小回転半径を小さくすることが可能になっています。

ゆさゆさ振動との全面対決。世界初のダブル・オフセット・ジョイントの採用。

1964年11月末、スバル「1000」の第一次試作車による走行試験がいよいよ開始されました。初期の試験の結果は極めて良好で、開発陣は量産へ辿り着けるはずと自身を深めていました。しかし、相変わらず「ゆさゆさ振動」だけは消えていませんでした。A-5計画以来の最大の敵。これの打破は、市販へ漕ぎ着けるには必須でした。

百瀬率いる群馬側は360の開発に際し、RR方式の採用を強く主張しました。これに対し、エンジン開発を担う三鷹側が強行に主張したのがFF方式でした。両社の主張は真っ向から対立し、議論は平行線を辿ります。結論は百瀬の主張通りとなったのですが、その理由が等速ジョイントの技術的課題が未解決だったからです。世界初の本格的FFモデルであるBMC「ミニ」は、意図的にサスペンションストロークを短くする設計として、等速ジョイントのリスクを回避していました。

ゆさゆさ振動を克服せよ!

古典的なFR方式やRR方式の場合、駆動輪は上下ストロークするのみです。これに対し、FF方式では上下ストロークに加えて、操舵をせねばなりません。その為、より作動角が広く、伸縮性を有する等速ジョイントの開発が不可欠だったのです。FF方式の本格的普及にはブレイクスルーが必要でした。しかし、彼らにはFF方式だからこの程度と、諦める気持ちは毛頭ありませんでした。

マウントの改良やダンパーの追加など、振動を吸収する手段を考えられる限り試したものの、根本的な振動の解決を図らねばならないのは明らかでした。スバル「1000」の発表は1965年秋の東京モーターショーに決定していましたから、残された時間はもうあと僅かでした。

ヒントは、ふと見た雑誌の中に。

研究を進めていた小口芳門は、イギリスの自動車雑誌に掲載されている等速ジョイントに関する簡単な記事と図面を発見。さっそく、小口はこれを製造するハーディスパイサー社と取引のあった東洋ベアリング(現:NTN)に共同開発を持ちかけます。東洋ベアリングは実に積極的で、さっそく試作を約束。東洋ベアリングを通してサンプル品を取り寄せて試験をしてみたものの、ゆさゆさ振動はまだ消えません。そこで小口は、ボールのスライドによって伸縮機能を持たせるアイデアを提案します。

しかし、その開発は簡単ではありませんでした。世界で初めてとなるダブル・オフセット・ジョイント(DOJ)の開発に成功した時には、小口の提案から実に1年8ヶ月が経過していました。もう、東京モーターショーは本当に間近に迫っていたのです。

いつまでも、美しく回る星空。

百瀬や小口らの元に東洋ベアリングからDOJの試作品が届いたのは、1965年9月20日のこと。試作品の取り付けが完了した時には、夜10時を回っていました。待ちきれない面々は、美しい夜空の下に試作車を引っ張り出します。ハンドルをフルロックまで切ってスタート。すると、どうでしょう。振動が、ウソのように消えているのです。スバル「1000」は、テストコースで滑るようにいつまでもスルスルと旋回していました。夜中にも関わらず、百瀬に電話を掛けました。百瀬はすぐにテストコースに駆けつけ、テスト走行で性能を確認。百瀬は、その場でDOJの増加試作と耐久試験の開始を命じます。

A-5計画から以来、苦しめられ続けてきた「ゆさゆさ振動」にスバルの開発陣を打ち勝った瞬間でした。等速性と広い作動角、伸縮性を兼ね備えた東洋ベアリングのDOJの登場は、小型乗用車に革命をもたらします。スバルの技術陣の粘りが、自動車史に新たな歴史を作った瞬間でした。

スバル「1000」の誕生。

1965年10月21日、スバルは赤坂ヒルトンホテルでスバル「1000」の発表会を開催。続く、10月29日には第一二回東京モーターショーに出展。スバルは、乗用車市場という新しい時代の闘いを挑んでいくことになります。価格はスタンダード:49万円、デラックス:53万円、スーパーデラックス:58万円とされ、販売目標は年間2万台に設定されました。

個性的かつ合理的なスバル「1000」の設計は、自動車愛好家に熱狂的に支持されました。しかし、多くの一般庶民にスバル「1000」が支持された訳ではありません。インテリアを殺風景と揶揄されたのは、予想外の反応でした。整備工場からは、インボードブレーキや水平対向エンジンが整備しにくいとの意見が上がってきていました。独特のエンジンサウンドでさえも、評価が分かれていたのです。

エンジンを拡大し「ff-1」に進化。

賛否が相半ばするスバル「1000」でしたが、スバル党の支持を受けて徐々に販売台数を伸ばしていきました。1967年2月には2ドア・セダン、9月には4ドア・バンを追加発売しています。ラジアルタイヤを標準装備する、巡航速度150km/hを誇るスバル「1000スポーツ」が発売されたのは11月のことでした。

1969年3月、スバル「1000」は1100ccクラスまでエンジンのボアアップを図ります。スバル「ff-1」へと名称を変更、ビッグマイナーチェンジを実施します。ff-1は、2ドア・バン、スポーティなスーパーツーリングが追加発売。シリーズは一気に拡大されます。1970年7月には、スバル「ff-1 1300G」が誕生がしています。

宮城スバルが試作した「4WDバン」。

1970年3月頃、宮城スバルの常務土方春男、サービス課長江川昭三、サービス工場次長高橋栄二郎らによって、4WDバンの試作が開始されます。東北電力本店配電部の錦戸清次の提案によるものでした。東北電力は冬季の送電網保守のために、4WDのジープを使用していました。しかし、乗り心地も居住性も最悪だったので、春から秋に使う者は誰もいませんでした。東北電力が望んでいたのは、乗用車の乗り心地と居住性をを持ち、4WDの走破性を兼ね備えた、4WDバンでした。

中古のスバル1000をベースに、エンジンをff-1の1100ccのものに換装。トランスミッションのリヤエンドを改造して、510型ブルバードのプロペラシャフト、リヤデフ、ドライブシャフトを接続。エンジン、クラッチ、トランスミッションの順に並んだスバル1000のパッケージングは、容易に4WD化が可能だったのです。最初のテストは、失敗。前輪と後輪が逆回転してしまいました。その後、冬山で試験走行と改良を継続。何とか、実用化の目処が立ちました。

スバル初の4WDの誕生。

この試作車は、1971年3月に富士重工に持ち込まれます。量産化を依頼してきたのです。富士重工は、これを快諾します。走破性能は格段に向上しますし、生活道具として実に頼もしいクルマとなることが想像されました。低コストで4WD化可能なこのモデルには、大きな可能性がありました。実にスバルらしいクルマとなるだろうと、確信があったのです。

1971年8月までに、4台の第一次試作車が完成。そのうち1台が、第18回東京モーターショーの商業車館に「スバルff-1 1300Gバン4WD」として出展されます。さらに7台の増加試作が完成。このうち、5台が東北電力に、長野県飯山農協と白馬村役場にそれぞれ1台ずつが販売されています。さらにもう1台が翌年、防衛庁に納品されています。ナンバーは改造申請で取得されており、価格は84万円に設定されました。

本格的な4WDの発売は、1972年発売の「レオーネ」を待たねばなりませんでした。これ以来、スバルは4WDメーカーとしてその個性を強めていくのでした。