スバルショップ三河安城の最新情報。スバルのヒストリー 第4部〜インプレッサの誕生。仕方なく水平対向を選んだスバル。〜| 2018年3月1日更新

ニュース ピックアップ [ インプレッサ スバル スバリズム 歴史 ]

2026年01月10日 スバル

2025年12月12日 スバル

2025年11月21日 クラブ・スバリズム

2025年09月25日 スバル

2025年09月24日 クラブ・スバリズム

2025年07月25日 スバル

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

2025年03月14日 スバル

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

インプレッサの誕生 〜経営危機の中で、仕方なく水平対向を選んだスバル。〜

インプレッサの誕生。

レガシィの弟分として生まれ、今や屋台骨を支えるインプレッサ。インプレッサの誕生には、紆余曲折がありました。もし、富士重工の置かれた環境が変わっていたら、全然違うインプレッサが生まれていたかもしれません。

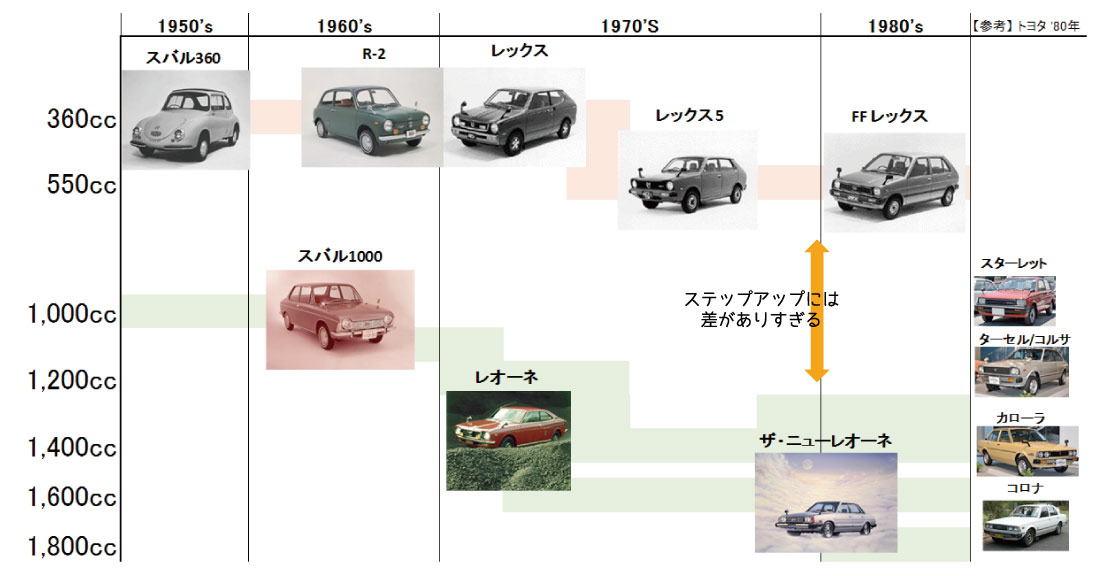

中間車種「ジャスティ」の誕生。

軽と小型車の間が空きすぎという声に対し誕生した、ジャスティ。当時、商品企画をしていた竹中恭二(元富士重工社長)はこう語っています。

「レオーネの水平対向エンジンからのアプローチをしていくか、軽自動車なのか。2つの選択肢がありました。しかし、中間排気量という、価格やコスト競争の厳しい車種を上から下ろすのはなかなか難しい。私自身も軽自動車を担当していたこともあって、なかなかボトムアップでスタートできないかと考えたわけです。」

ジャスティは、竹中の考え通り、レックスをベースに設計されました。直列エンジン横置きFF、ドアはレックスと共通で、レックスを生産する設備で作れるように考えられていました。

直4コンプレックス。

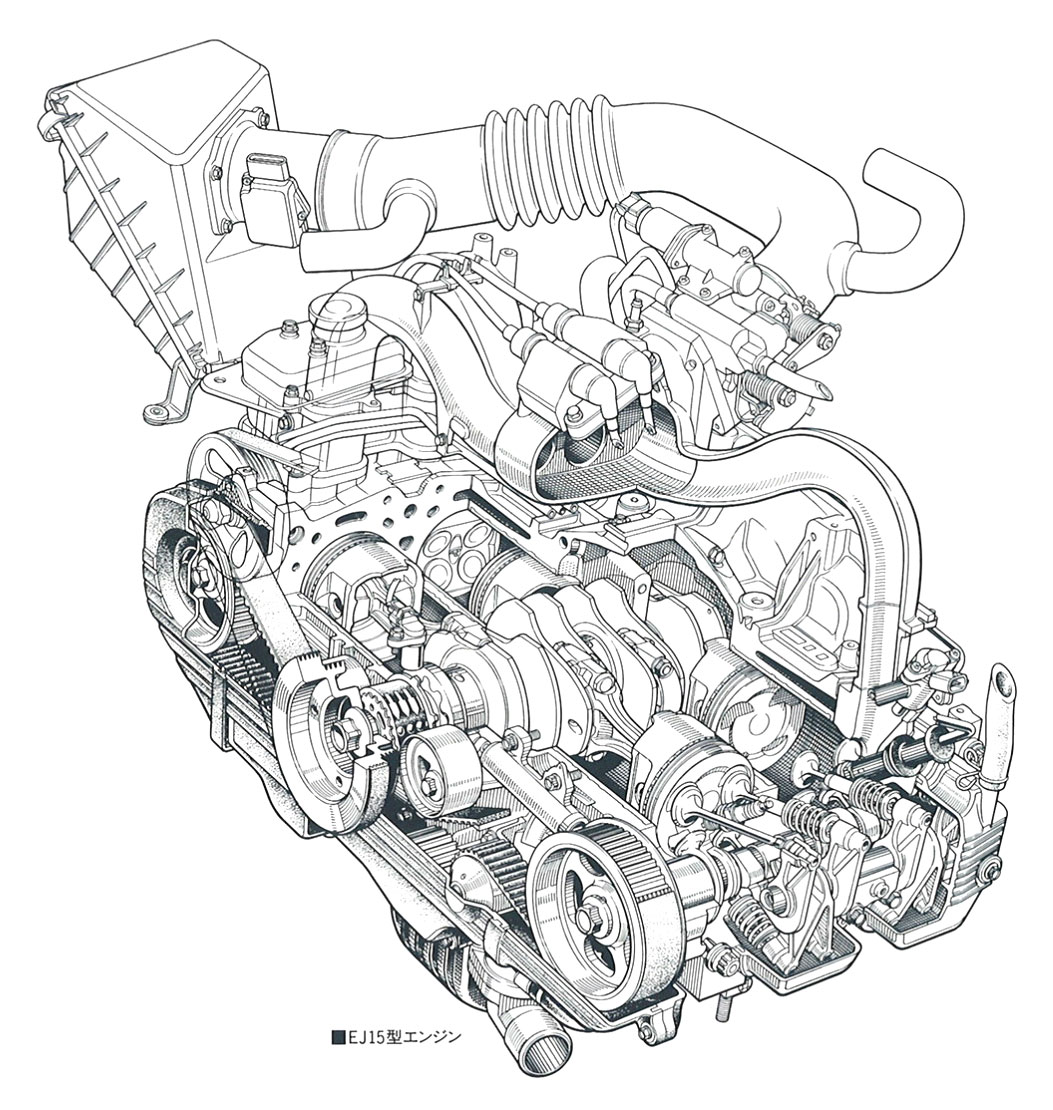

当時のスバルは水平対向エンジンを継続するかどうか、会社を二分する議論がなされていました。

当時は直列エンジンに対する優位性も失われており、一部は直4に劣るほどでした。五味秀茂はこう語ります。

「直4に関して言えば、自動車メーカー間の競争とは言いつつ、実は共同開発しているようなものなんですね。たとえ自社にはない技術でも、他社を研究することで知識や実験を共有化できる。だからどんどん技術開発が進むわけです。ところが水平対向を採用しているのは限られた数社なので、開発負担は大きい。そういう苦しさから開発スピードも遅くなり、(直4との)技術的なギャップが生まれていたんです」

スバル1000から20年。スバルは直4コンプレックスまで持つようになっていました。

中間車種は直4に。

市場に認められたジャスティでしたが、ポスト・レオーネが2,000cc級と決まると、大衆車クラスの中間車種が必要との声が高まります。経営的にも、車種を増やして安定的な商品展開が必要とのことで開発がスタートします。

1.5Lクラスに対しては、国際的にも一つの大きなマーケットがあるため、競争力があるものが求められていました。ここで生まれた発想が「コモナリティ(共有性)に重点を置いたクルマ」でした。竹中は語ります。

「そこで横置き直4というグローバルなエンジンが浮上したのです。コモナリティの高いエンジンに、新しい時代を担うトランスミッションであるCVTを組み合わせることで、強力な商品力のある中間クラスのクルマができるのではないかという結論になったわけです」

最終的に、シャーシもジャスティをベースにサイズを拡大強化するという方針に決まりました。

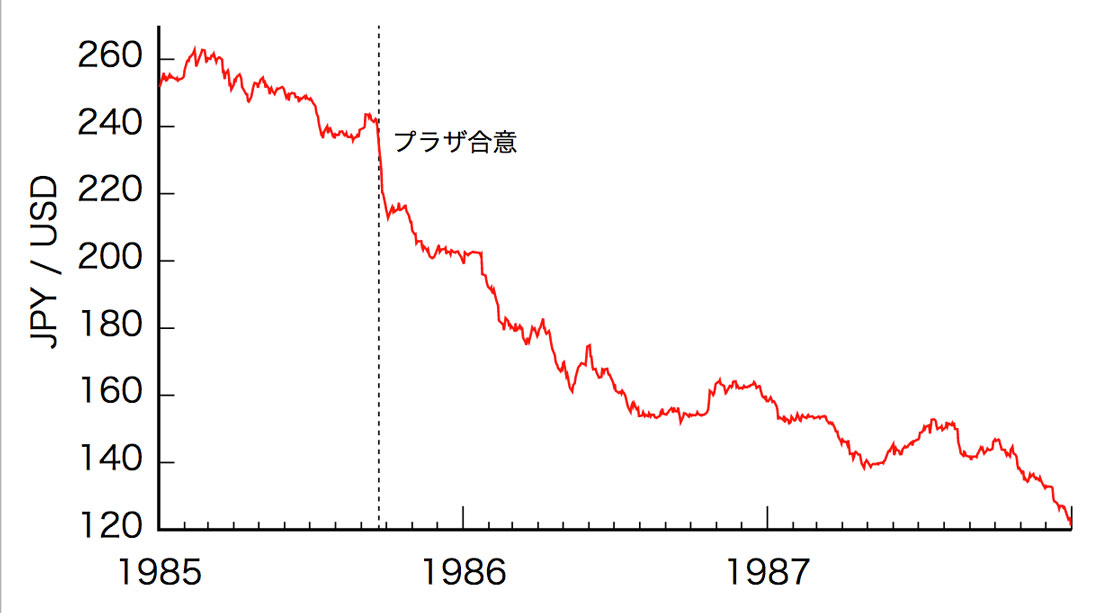

スバルを襲った、ダブルパンチ。

1979年の第2次オイルショック以降、米国では低燃費の日本車に人気が集中。スバルも1978年に103,000台だった輸出台数が1980年には142,000台と順調に増加。一方のビッグスリーの売上は急減。31万人ものレイオフ(80年7月)になるなど米国経済への打撃は大きく、レーガン大統領の強い要求で輸出自主規制が開始されます。

そこへ輪をかけたのが、1985年のプラザ合意です。先進国は、協調的なドル安で合意。円ドル相場の急騰(240円/ドル→140円/ドル)をきっかけに現地生産体制の確立が急務となりました。当時、売り上げの半分を海外に依存し、しかもドル建てがその8割を占める自動車部門の収益構造では、為替差損による大きなダメージを受けるのは必至でした。北米で売れなくなっていき、SOAは1987年に3,000万ドルの赤字を抱えます。

竹中君、勘弁してくれ。

このような情勢下、中間車種の計画は進み、五味が主管となる1988年には試作車が完成。直列4気筒DOHC4バルブ1600cc横置き、CVT搭載という仕様でテストコースをバンバン走っていたと言います。

この頃、竹中が田島敏弘社長に呼ばれ、こう切り出されます。「竹中君、勘弁してくれ」と。プラザ合意による北米現地生産が急務となり、中間車種に必要だった800億円をSIA設立に回すという経営判断がなされたのです。

北米の不振によるダメージに加え、レガシィの原価高、軽自動車枠拡大(660cc)への新エンジン投資、SKC(スバル研究センター)建設など、あまりにもお金がありませんでした。

もはや中間車種に投入する余力がなかったのです。

水平対向継続なら、会社が潰れる!直4にしろ!!ダメなら、ストライキだッ!!

五味は社長命令としてプロジェクトメンバーに説明。直4をやめて水平対向で行くと伝えた瞬間、プロジェクトメンバーから壮絶な反撃を喰らいます。半日つるし上げにあった上、会社を休む者も現れる始末。

五味の手により急遽投入されたのが、インプレッサの父と称される伊藤健でした。意気消沈したメンバーに自らまとめた5分の1レイアウト図を見せ、皆のやる気を出すことから始めます。

既に引退して監査だった百瀬、3代目レオーネの開発主管高橋三雄を招き、着目すべきポイントや、開発のノウハウについて学ぶ機会も設けました。百瀬は、デザインの作業プロセスのアドバイスや内装のアイデアを水彩で描いて説明するなど、プロジェクトチームを後押ししたといいます。

レガシィと同じものはつくらない。

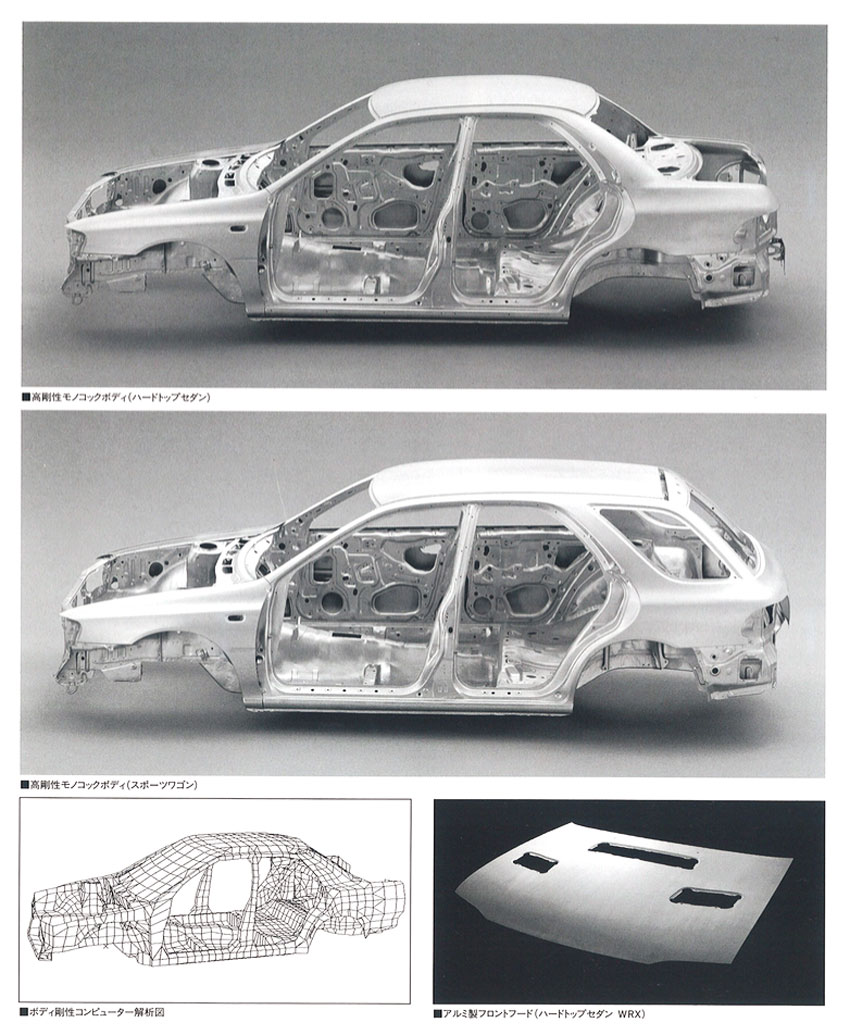

俄然やる気になったメンバーは、レガシィのコンポーネントを使いながら、いかに軽量コンパクトなクルマに仕立てるかに力を注いでいきます。

サスペンションはサブフレームをフロアごとレガシィと共用するなど、彼らが越えるべき壁は高いものでした。

しかし彼らのやる気は高く、シャシー設計のリーダーは、「レガシィと同じものは絶対作らない!もっと軽くて性能の良いものを作ってやる」と公言し、WRX用のアルミ製トランスバースリンクを開発しました。

また、ボディ設計のリーダーは「世界一軽いボディを作る」と言ってはばかりません。右の通り、レガシィより1割以上、レオーネよりも軽いボディを、最終的に実現します。

ムダのないデザイン。

インプレッサを特徴付ける角の取れた丸いプロポーション。

車両研究実験部の小荷田守(こにだまもる)が、デザイン担当主査の加藤秀文に「ムダな空間を運ばない」デザインにしてほしいという要望を出したことが、このデザインにつながったといいます。

また、企画の見直しは、新しい形のワゴンも生み出すきっかけとなりました。セダンと同じ全長のスポーツワゴンです。投資を抑えながらバリーエーションを増やせることもあり、開発が進められました。

開発陣に極秘だったWRX計画。

インプレッサはセダン、スポーツワゴン、ハイパワー車の3タイプの開発が決定していました。が、ハイパワー車の計画が開発メンバーに知れると量販車そっちのけで開発にのめり込む恐れがあるため、計画は隠されます。

チーフエンジニアの伊藤健は次のように言います。「まだその話(WRC)は出すな、半年は我慢しろと、上からは言われてましたね」。

車両研究実験部の小荷田守も「はじめはターボはナシだと聞いていました。少なくとも研究実験には、そういう情報は来なかった」と述べています。

伊藤は開発に目処が立った処で、全員に企画を打ち明けます。開発に取りかかった面々が直面した課題は、冷却性能、駆動系およびボディの剛性強化、短いオーバーハングに詰め込まなければならないインタークーラーでした。

あの、ダクト邪魔だ。外せ!

ガシィではラジエター前にインタークーラを置くスペースなく、水冷式を採用したものの、重量が嵩んでいました。

この課題に対し、エンジン後方のフロントデフ上に空冷インタークーラーを載せ、ボンネット上のダクトから空気を導入する案が提案されます。

ところが、このインテークダクトで一悶着。さる役員が完成間近の試乗確認会でこう言ったのです。『このダクトは視点の邪魔だ、サーキット走行 の邪魔になるはずだから直せ』と。仕方なく、実験部門のサーキット走行経験者に「問題ありません」と説明して貰うことで、事なきを得たのでした。

目指すは、人車一体の4WDスポーツカー。

WRC投入が前提だったため開発陣がワールド・ラリー・エックス"WRX"と呼んでいた「ハイパワー車」について、伊藤はあくまでカタログモデルとし、走る喜びや人車一体感のあるスポーツカーを目指して開発しました。

とはいえ、プロドライブ・STIの要望も細部に反映されています。ボンネットのエア抜き用ダクト、可能な限り大きいグリルとブレーキ冷却用のダクト、よりタービンの大きいターボ、インタークーラーの位置、ウォーターインジェクション用の5番目のインジェクターの装備など。

第1次試作車にコリン・マクレーが乗るなど、これまでない開発がされたのもこのクルマでした。プロドライブは、93年8月にWRCに実戦投入する計画で開発を進めました。

ニュルブルクリンクで鍛えられた、足廻り。

インプレッサWRXは、ニュルブルクリンクで鍛えられた初のスバル車でした。辰巳英治はニュルの魅力について、クルマが本来持っている普段は表に出ないような素顔が出てくると言います。ごまかしが全く効かないため、40km/hで走っても違いは歴然になるとのこと。

アリ・バタネンも2度、ニュルでテストを実施しています。初めてのニュルとなる1991年のテストでは、ドリフトさせつつアタック、数周でベストラップをマークします。翌1992年のテストはタイムアタックという趣旨になりましたが、この時にスカイラインR32GT-Rの「9秒落ち」で周回してスタッフを喜ばせました。

あの時「仕方なく」水平対向を選んだから、今のスバルがある。

直列4気筒横置きで企画され、環境に翻弄された中間車種は、1992年インプレッサとして登場します。

2016年、インプレッサは5代目を迎え、スバルの基幹車種としての役割をさらに担うようになっています。 竹中は、こう語っています。歴史に"もし"ということはないといわれますけれども、もし当初の提案どおり直4をやっていたら私はこのスバルというブランドは消えていたかも知れないなと正直思っています。 やはり世界で1%のシェアでしかないスバルが生き残る道というのは、強力な個性を出してお客様にアピールする。これなくして生きていけないとつくづく感じます。