スバルショップ三河安城の最新情報。スバルが遠隔操作型支援器技術を開発って、何のこと?| 2025年8月12日更新

ニュース ピックアップ [ 最新情報 ]

2026年01月10日 スバル

2025年12月27日 スバル

2025年12月26日 スバル

2025年12月12日 スバル

2025年10月25日 スバル

2025年08月12日 スバル

2025年08月09日 スバル

2025年08月09日 スバル

2025年06月18日 スバル

2025年06月13日 スバル

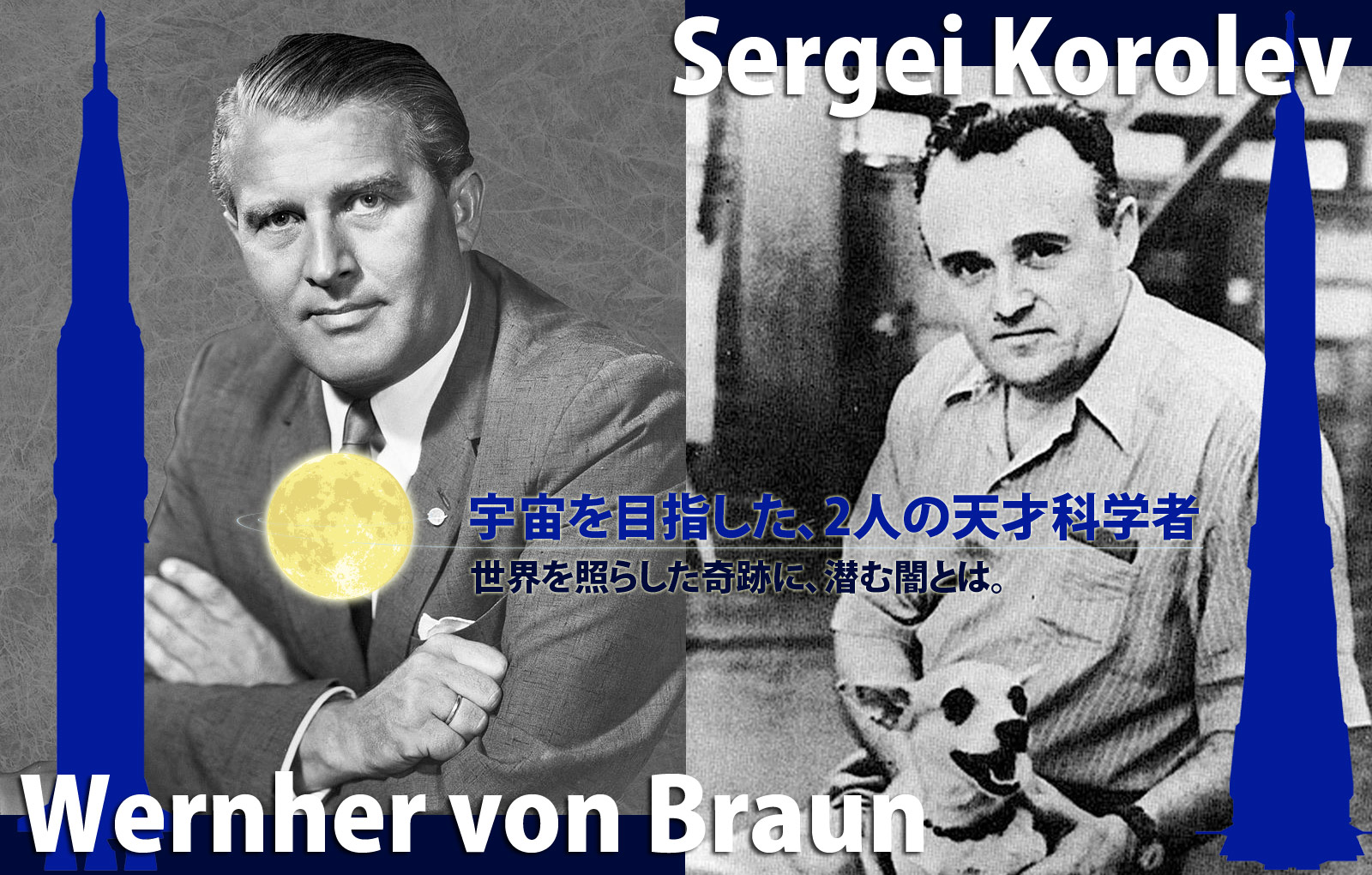

スバルが発表した遠隔操作型支援機技術って、一体何?

スバルは2025年7月9日、防衛装備庁に遠隔操作型支援機技術の研究における実験機を納入したことを発表しました。と、言われても、スバルファンの多くの方々が「?」と思ったことでしょう。そもそも、遠隔操作型支援機技術とは一体何のことなのでしょうか。

プレスリリース本文には、有人航空機と連携して飛行する無人航空機の技術開発に向けて、自律的な編隊飛行などを可能とする飛行経路生成技術(無人機が状況に応じて最適な飛行経路を計算・選択し、飛行ルートを生成する技術)や有人航空機のパイロットによる無人航空機の管制を可能とする遠隔操作技術の実現を目的としています。と、あります。

そして、映像に見る実験機の全長は2m程度と、極めてコンパクト。大きめのラジコンのようなこの機体で、スバルは一体何を実現しようとしているのでしょうか。

離陸する実験機。極めて簡易な構造なのは、試作無人機ゆえ。>>スバル公式映像より

陸上戦闘の有り様を根本から覆す、自爆型ドローンの威力。

結論から言えば、これはドローン技術のテスト機。さて、軍事用ドローンと言えば、ウクライナ紛争で使用されているような、所謂「自爆型ドローン」が思い浮べることでしょう。

自爆型ドローンとは、敵目標の発見・識別を行うと共に、遠隔操作で自ら目標へ突入し、弾薬を炸裂させて目標の破壊を図るもの。戦場上空を「徘徊」するため、徘徊型兵器とも呼ばれます。目的は、地上部隊の支援。ウクライナ紛争では、歩兵部隊の撃滅のみならず、敵機甲部隊の破壊に至るまで目覚ましい活躍を演じ、世界の注目を集めています。そのメリットは、圧倒的なローコスト・ハイリターン。何しろ、数万円のドローンでも弾薬を搭載すれば、歩兵部隊の撃退が可能です。また、1機5万ドル程度とされるスイッチブレードならば、1000万ドルの装甲車の破壊が可能。さらにウクライナに至っては、数年掛かりで準備を進め、敵基地にある戦略爆撃機を複数破壊するという「値千金」の任務を成功させてみせました。

自爆型ドローンは、自国部隊を一切危険に晒すことなく、一方的に敵にダメージを与えることができるため、素晴らしい戦術的価値があります。加えて、攻撃に留まらず、ISR(情報・監視・偵察)任務もこなせるため、陸上部隊の有り様を根本からひっくり返す可能性があるとして、大いなる注目を集めているのです。

その煽りをモロに食らったのが、攻撃ヘリ。代表的な攻撃ヘリAH-64Dアパッチは、イラク戦争やアフガニスタン戦争などで、地上部隊の火力支援で目覚ましい活躍を演じてきました。ところが、携帯型地対空ミサイルの発達により、生存性が一気に低下。ここに自爆型ドローンが登場したことで、存在意義が一気に失われてしまったのです。攻撃ヘリは後継機開発も停滞しており、今後は退役、部隊解散へと加速するものと思われます。

発射されるスイッチブレード300。収納されていた主翼を展開し、目標へ向けて飛翔する。>>米陸軍公式HPより

電池技術の急速な発展を背景に、陸海空で導入が進む無人機。

100年来、塹壕を掘り続けてきた地上部隊にとって、何よりも必要とするのは鳥の目。上空から戦場を俯瞰できれば、敵に対して圧倒的優位に立つことができます。なおかつ、上空から地上を攻撃できれば、敵部隊の制圧は容易になります。そこで導入されたのが、CAS(近接航空支援)です。これは、攻撃機を上空に待機させ、地上の目標指示に従って、精密爆撃を行うもの。ただ、上空に待機させられる機数、時間には自ずと制限があり、攻撃機を地上からの攻撃に晒す可能性もあります。また、そもそも制空権が確保されていなければ、CASは不可能です。

そこで導入されたのが、無人偵察機。RQ-1プレデターに始まる無人偵察機は、長時間の滞空が可能なため、人員を危険に晒すことなく高精度・高解像度の戦場情報を得ることが可能でした。RQ-1が目覚ましい成果を挙げると、すぐに精密誘導弾薬の携帯が可能になり、限定的な攻撃ミッションにも用いられるようになります。この技術はさらに発展し、攻撃任務を専門とするMQ-9リーパーが登場するに至ります。MQ-9は、地上からの遠隔操作で飛行する無人機であり、敵地上空に深く侵入した上での精密爆撃ミッションに投入されていました。

一方、陸上部隊でもドローンの導入が進んでいます。全長1m程度の固定翼型携帯式ドローンは、地上部隊の投擲により発射。敵地上空に滞空して、地上部隊が欲する濃密な戦場情報を提供します。そして、近年では低コストな回転翼型ドローンの開発が一気に進み、ISR任務に加え、搭載弾薬により敵目標の破壊を図る自爆型ドローンが導入されるに至っています。その背景にあるのは、電池技術の急速な発展。これにより、簡易かつ軽量な構造と長時間の滞空が実現し、小型無人機の可能性が一気に広がったのです。

最も導入が遅れているのが、海上部隊です。UUV(自立型無人潜水機)は、水中ドローンの一種。無人かつ電池技術の発達により、長時間の潜航及び待機が可能ですが、各国の開発様態は様々で一定せず、実用化には依然時間を要するようです。唯一実用化されているのは水上自爆型ドローンで、ウクライナがロシア黒海艦隊の攻撃にこれを使用しています。

[上]その実用性の高さから、無人機時代を切り拓く先駆けとなったRQ-1プレデター。[下]レーザー誘導弾を搭載したMQ-9リーパー。>>米空軍公式HPより

極秘裏に無人機開発を加速させる、米空軍とDARPA。

ただ、今回スバルが開発した無人機は、このような地上部隊の支援を目的としたものではありません。この無人機は、航空部隊の支援を目的としたもの。

航空部隊の支援用無人機としては、戦略偵察を目的とするものRQ-4グローバルホークが著名でしょう。グライダーのような長スパンの主翼が特徴のRQ-4は、合成開口レーダを搭載。24時間以上の滞空が可能で、広域に渡る捜索・監視活動が可能です。我が国の航空自衛隊でも、RQ-4Bを運用する偵察航空隊が三沢基地に第502飛行体が新編され、洋上の監視任務等に当たっています。

ところが、RQ-4を開発した米空軍では、早々とRQ-4の全機退役を求めています。その理由は、任務の秘匿性の高さから明らかにされていませんが、真っ当に考えれば、後継機の開発が完了しているか、必要なくなったのかの何れか。

RQ-4の最大の欠点は、ステルス性の低さ。1990年代末に想定されていたのは、テロ組織や軍事組織の壊滅を目的とする非対称戦争。そのため、限定的なステルス性を備えていれば十分でした。ところが、2010年代に入ると、軍事的脅威は変化。仮想敵は、中国、ロシアなど強大国家に変わります。充実かつ濃密な防空網を有する国家相手では、被撃墜の可能性が高まります。そのため、ステルス性は必須。そこで、DARPA及び米空軍は、ステルス無人機の開発に着手。しかし、その開発はDARPAや米空軍によりエリア51内で「ブラックプロジェクト」として極秘裏に進められており、その詳細は一切不明。

唯一存在が確認されているのが、RQ-180と呼ばれる機体。尾翼を持たないがために高いステルス性を備えており、敵地上空に侵入した上でのISR任務の遂行が可能とされています。また、50年来ずっと存在が噂されているのが、SR-72。マッハ3の戦略偵察機SR-71の後継機で、極超音速で飛行するとされる機体の存在は依然確認されていないものの、現在でも開発が進められているとされます。もう一種、謎とされる無人機がX-37。DARPAとNASAが運用するこの機体は、唯一の現役宇宙往還機。2年以上に軌道上を周回した後、地上に帰還するミッションを複数回実施しているものの、その目的は一切不明です。

[上]日本の横田基地へアプローチする、RQ-4グローバルホーク。[下]NASAケネディ宇宙センターに帰還した、謎の宇宙往還機X-37B。>>米空軍公式HPより

近年急速に具体化する、ロイヤル・ウイングマン構想。

さて、ステルス機が航空部隊の主役となると、空対空戦闘は大きく変容します。敵味方が接近するまで、互いに相手を発見できないことになるからです。早期発見・早期撃墜は、空対空戦闘の基本。そこで鍵となるのが、レーダです。レーダは、レーダ波を照射し、その反射波から目標を発見するもの。ところが、ステルス機はレーダ反射波が小さく、遠距離での探知は不可能。そればかりか、強力なレーダ波を照射すれば、敵に自機の位置を晒すのも同然。ステルス機である意味がありません。

そこで、ステルス機は自らのレーダを使うことなく、敵目標の位置を知らねばなりません。早期警戒管制機(AWACS)は、一つの手段です。長距離探知可能なレーダを有するAWACS機が目標を探知、これを前方のステルス機に転送し、攻撃を行うのです。ところが、空対空ミサイルの射程が延長されると、AWACS機の生存性の確保が困難となります。

そこで、近年のステルス機ではパッシブセンサーの活用により、敵機の早期発見を目指しています。赤外線捜索追尾システム(IRST)は、敵機が放出する赤外線から目標を探知・識別して、これを追尾するもの。F-35では、EOTS(電子式光学照準システム)を導入しています。F-35はレーダを使わずにEOTSで目標を補足し、長距離空対空ミサイルを発射。目標空域に到達すると、ミサイルは自らのセンサーを起動し、目標を探知・補足。目標に突入します。これにより、ステルス機は自らの位置を一切敵に晒すことなく、攻撃が可能になります。F-35は、ブロック4から新たなパッシブセンサーAN/ASQ-239を導入します。これは、敵機のレーダ及び通信をキャッチし、情報を識別、位置の特定・追尾を可能にするもの。その探知距離は、1000km弱にも達するとされます。

ただ、これでも不十分なようです。そこで構想されているのが、ロイヤル・ウイングマンです。忠実なウイングマンとも呼ばれるこの構想は、複数の無人機を1機の戦闘機が指揮・管制し、攻撃を実施するというもの。有人機は後方に待機しつつ、前方にセンサー及び兵装を搭載する無人機を複数展開。これにより、早期に目標の探知・識別を行い、捕捉した目標に攻撃を掛けます。この構想には、小型機を機内に搭載し戦闘空域で放出展開するプランと、中型機を随伴させるプランの2つが存在しています。

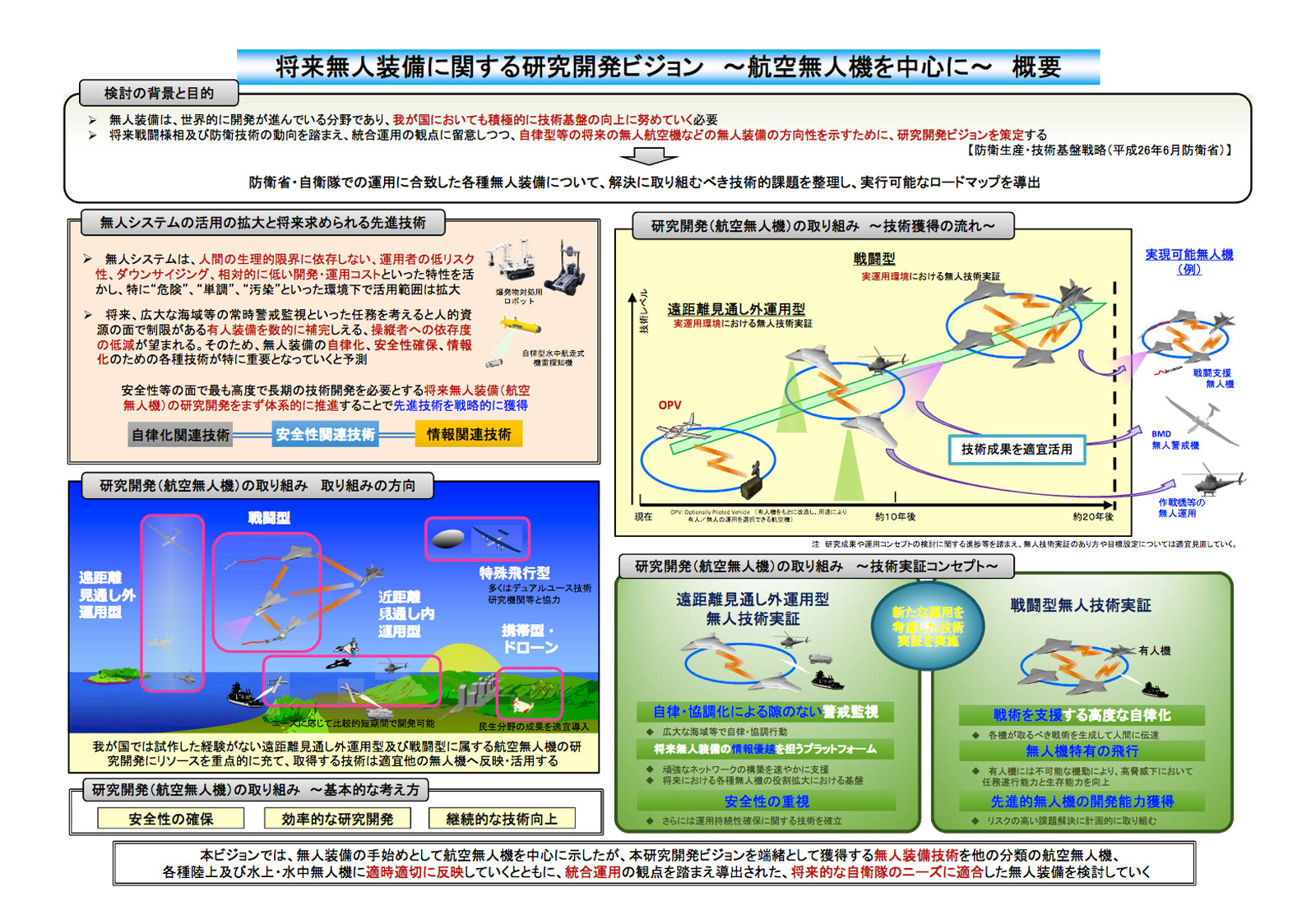

[上]2022年、米空軍の試験評価部隊に配備された、F-35の最新仕様。>>米空軍公式HPより[下]防衛装備庁が公開した、将来無人機開発ビジョン。>>防衛装備庁より

ロイヤル・ウイングマンがもたらす、4つのメリット。

ロイヤル・ウイングマン構想のメリットは、幾つか存在します。

一つは、次世代戦闘機の調達数削減の代替手段です。2025年3月21日、米空軍は次世代戦闘機にボーイングのF-47を選定し、その存在を公開しています。調達価格は現時点でも300億円超えは確実とされており、F-22Aラプターの2倍以上に達するとされます。この金額では、米空軍と言えども調達数が制限されるのは当然。現時点では、200機以上とされる調達数ですが、削減が議論される日が来るのは確実。となると、さらなる価格高騰もあり得ます。これを数で補うのが、ロイヤル・ウイングマンという訳です。米空軍はXQ-58の開発を公表している他、エリア51ではもっと先進的な無人機が試験を実施している可能性もあります。

もう一つは、AIの導入です。目標選定・追尾、兵装の選択は、常にパイロットの業務でしした。しかし、これら業務の多くは、AIにより自動化されます。そのため、センサーを搭載する無人機を随行させても、パイロットにはこれを指揮管制する余裕が生まれます。パイロットは戦闘空域を常に最適化し、任務の効果を最大化すべく、無人機を統率・管理する業務を司ることとなります。

3つめは、戦場のネットワーク化への最適化です。ロイヤル・ウイングマンの任務は、空対空戦闘だけに留まりません。無人機のISRにより得られた情報は、陸海空宇宙問わず、戦場に作用する陸海空宇宙のすべての戦闘要素で共有されます。戦闘艦艇が敵艦隊の情報を要求すれば、無人機は前進し、ISR任務を実施。至近の無人機が敵艦隊へ攻撃任務を実施します。また、陸上部隊の要求に従って、CASを実施することもあるでしょう。将来的には、電子戦により敵衛星を無効化するミッションも含まれるかも知れません。

最後に挙げるのは、最大のメリット。戦闘コストの削減です。航空機に於いて、パイロットの生命維持に関わる各種コンポーネントに要するコストはかなりのもの。無人機とするだけで、コストは大いに削減されます。また、無人機の搭載コンポーネントをモジュール化し、必要に応じて換装することで、様々な任務に対応させることも可能です。従来は、複数の有人機で行っていたミッションも、1機の有人機に10機の無人機を随伴させれば、遂行可能となるでしょう。また、無人機であるからこそ、人員及び機体の損耗を恐れることなく、リスクの高い任務に投入することも可能となります。

[上]2025年3月21日、米国政府は空軍の次世代戦闘機(NGAD)プログラムに於いて、ボーイングF-47が選定されたことを発表した。[下]小型UASの投下試験を実施するX-58A。>>米空軍公式HPより

無人機開発で遅れを取る日本。スバルは巻き返せるか。

我が国が想定する、仮想敵国は北東の超大国2カ国と北方の小国の3カ国。特に、台湾有事は現実的な危機とされ、我が国が紛争に意図的に巻き込まれる事態も想定されます。この場合、質・量共に勝る相手から、国土・国民を防衛しなければなりません。

ここでまず案ずべきは、絶対的な物量の差。我が国が保有する戦闘機は、凡そ200機。これに対し、仮想敵国は1500機以上を保有します。台湾周辺に限っても、1000機以上に達するでしょう。この航空戦力で飽和攻撃を仕掛けられた場合、防空網の突破は免れません。しかも、我が国は離島が多く、防衛が困難とあって、航空戦力の充実は欠かせません。

そこで急がれるのが、ロイヤル・ウイングマンを活用した航空戦力の充実です。現在、英国、イタリアと共に、次世代戦闘機開発が進行中であり、当然ながらこの機体もロイヤル・ウイングマンの随伴を前提にしています。ただ、次世代戦闘機の実戦配備には、10年近い歳月が必要。ロイヤル・ウイングマンの随伴が実際には開始されるのは、さらに先になることでしょう。

我が国は、F-35の最大保有国の一つ。このF-35でも、将来的にはロイヤル・ウイングマンの随伴が可能になる可能性があります。ただ、このプランは米空軍の承認無くしてあり得ず、F-47及びB-21に莫大な支出が必要な上に、F-35がアップデートで計画遅延・予算超過を繰り返している現状を鑑みると、実現の可能性は低いと言わざるを得ません。

となると、ロイヤル・ウイングマンの実現が早いのは、隣国の方。直近でも、新型の無人機をテストしているとの情報があり、数年内には随伴が実現する可能性があります。

だからと言って、諦める訳にはいきません。我が国でも一日でも早く、ロイヤル・ウイングマンを実現する必要があります。今回のスバルの発表は、小さな一歩に過ぎないかも知れません。しかし、結局は海外製の導入となったとしても、地道な開発の努力は、将来の運用時にも大いに役立つことでしょう。千里の道も一歩から。スバルには、早期の技術確立を期待しましょう。

英国空軍及びBAEシステムズが開発を進める、次世代戦闘機テンペスト。航空自衛隊の次世代戦闘機のベースとなると思われる。>>英国空軍