スバルショップ三河安城の最新情報。スバリズムレポート第1弾「事故の歴史と教訓〜技術発達の陰にある、多大な犠牲と血の教訓〜」鉄道編| 2018年3月24日更新

ニュース ピックアップ [ スバリズム 安全 ]

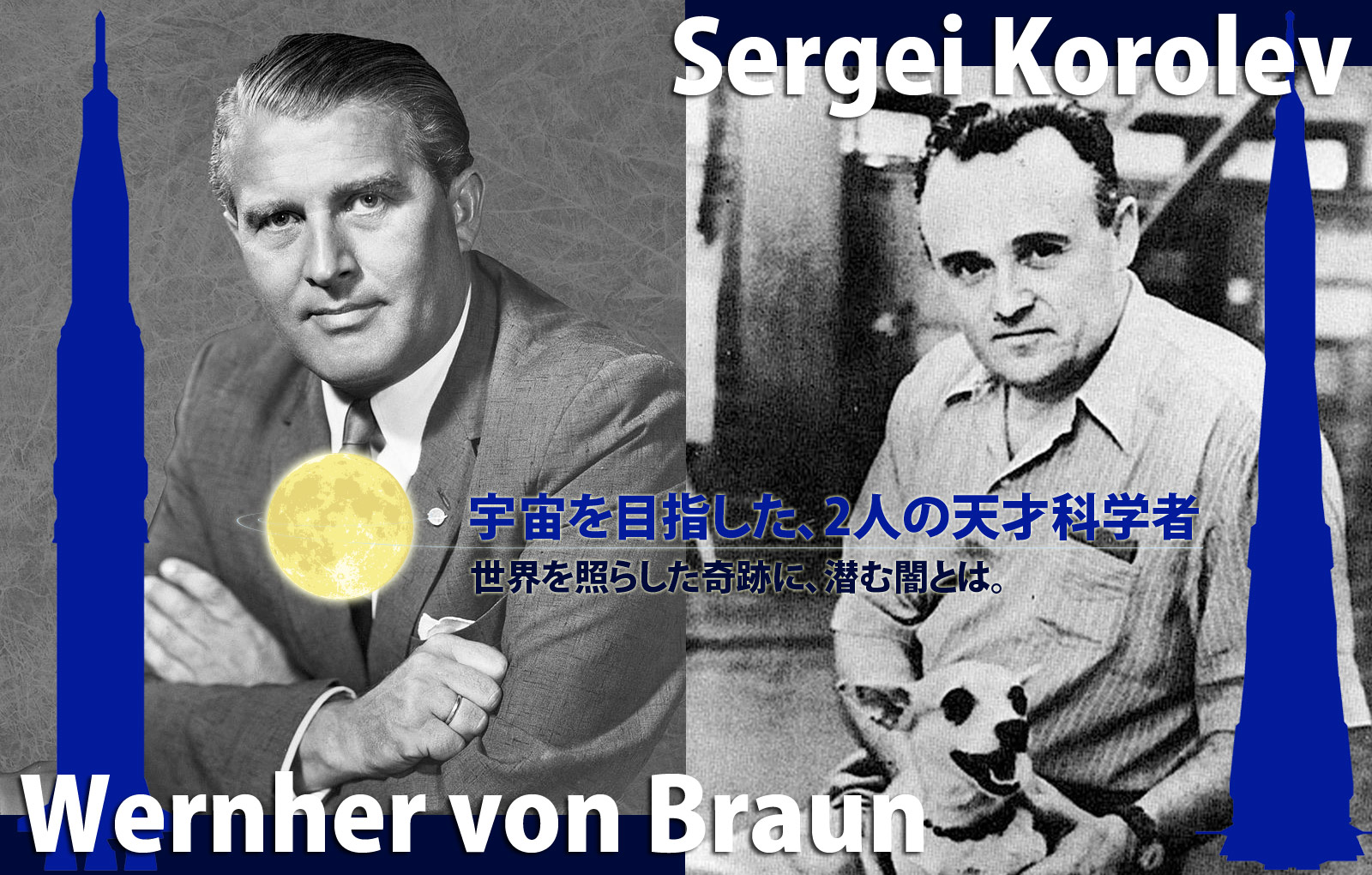

2025年04月15日 クラブ・スバリズム

2024年11月24日 クラブ・スバリズム

2024年10月24日 クラブ・スバリズム

2024年09月09日 クラブ・スバリズム

2024年08月18日 クラブ・スバリズム

2024年08月09日 クラブ・スバリズム

2021年03月28日 クラブ・スバリズム

2021年03月22日 和泉店

2021年03月04日 クラブ・スバリズム

2021年02月26日 スバル

1955年ルマン24時間レース〜メルセデスは、ルマンで事故を繰り返す〜 >>1955年6月11日 フランス ルマン サルテサーキット

1955年ルマンで起きた最悪の事故。

メルセデスは呪われたように、幾度もこのルマンで事故を繰り返しています。モータースポーツ史上最悪となる事故は1955年に発生したもので、これを契機に、メルセデスは以後30年に渡り一切のモータースポーツ活動を停止した他、スイスは現在に至るまで全てのモータースポーツイベントの開催を禁止しています。

1955年のルマンは、3大ワークスの激突で大いに盛り上がりを見せていました。ジャガーは前年投入のDタイプの改良型を投入。フェラーリは4.4Lを搭載する121LMを、メルセデスは直噴直列8気筒搭載の300SLRを持ち込みます。

当時のルマン・サルテサーキットはピットレーンに壁がなく、ホームストレートを減速しながらピットに停止するという危険なスタイルでした。減速する車両と、加速する車両が交錯する大変危険なレイアウトだったのです。驚くことに、このレイアウトが改修されるのは90年代に入ってからのことです。

6月11日午後4時、伝統のルマン式スタートで始まったレース。序盤から互いに譲らずハイペースで進行します。スタートから2時間、マイク・ホーソンのジャガーがトップ、2位にエマヌエル・ファンジオのフェラーリ、3位にフェラーリが続きます。2時間半を経過すると、各車ピットインを開始します。

午後6時28分、トップのマイク・ホーソンは周回遅れのオースチンヒーレーを追い抜きざま、ピットインのため急減速します。目の前で減速されたオースチンヒーレーは慌てて逆側に進路をとるも、そこには加速中の20号車のメルセデス・ベンツがいたのです。ドライバーのピエール・ルベ―は為す術無く激しく追突すると、乗り上がるように中に舞い上がります。メルセデスは防護土塁上を数回激しくバウンドしつつ、パーツを撒き散らしながら観客席上に落下し爆発炎上。観客83名とルベ―が死亡した。

驚くことに、大混乱を恐れたオーガーナイザーはレースを続行。しかも、優勝はきっかけとなったマイク・ホーソンのジャガーとなりました。メルセデスは、レース途中で撤退を決断。その後、30年サーキットに戻ってくることはありませんでした。

復帰後、再び宙を舞うメルセデス。

By マイティアンタル (自身の仕事) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

By Thesupermat (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

スイス人のペーター・ザウバーは、1985年にメルセデスに「サービス残業」でエンジンを作らせることに成功。スポーツカー選手権にオリジナルマシンC8で参戦を開始します。

デビュー戦となったのが、1985年のルマンでした。しかし、予選中にマシンが宙を舞って一回転するアクシデントが発生。大事をとって、決勝レースの欠場を決めます。

1987年に投入したニューマシンC9は、当時絶対王者であったワークスポルシェに次第に肉薄。次第に、メルセデスは技術的関与を深めていきます。そして、1988年。メルセデスはワークスとして公式に活動を再開。チーム名もザウバーメルセデスに変更されます。

迎えた1988年のルマン、C9は予選中に原因不明のタイヤバーストに見舞われます。悲劇の再来を恐れるメルセデスは、決勝レースからの撤退を決断します。メルセデスは、再び宙を舞う恐怖にかられていたのです。

翌1989年は、1-2フィニッシュで並み居る競合を圧倒して、37年ぶりの優勝を遂げます。この時、この優勝がまさか最後となるとは当時誰も思いもしなかったことでしょう。この後、シルバーアローとなったザウバーメルセデスは、圧倒的強さで世界スポーツカー選手権を席巻します。無地のシルバーが異様な恐怖感を与えて、レースを我が物にしていたのです。

無理を重ねて、功を焦るメルセデス。

1991年末、メルセデスは突如スポーツカー選手権からの撤退を発表。以後は、F1に活動を移していきます。

一方、メルセデスが猛威を奮っていたドイツのツーリングカー選手権は大人気を博し、世界選手権に昇格するものの、たった1年で崩壊。仕事を失ったスタッフは、1997年の次なる活動先をスポーツカー選手権に定めます。128日という突貫工事で作られたCLK-GTRは、参戦初年度でチャンピオンを獲得。

翌1998年にはさらなる進化型のCLK-LMで、ルマンに再び姿を見せます。この年のルマンは、トヨタ、BMW、ポルシェ、日産がワークス参戦する空前の激戦。このCLK-LMはわざわざ予選用エンジンを持ち込んで、トヨタのPP獲得を阻止。しかし、決勝は冷却系の問題でエンジンが壊れ、相次いでリタイヤ。並々ならぬ決意で臨んだだけに、メルセデス陣営は大きな失望を味わうことになります。

危険なマシン、CLRが宙を舞ってクラッシュ。

von Marc Oliver John from Wachtberg, Deutschland (Nürburgring)[CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

翌1999年は捲土重来を期して、メルセデスは並々ならぬ闘志でルマンに現れます。持ち込んだのはルマン専用設計となる、ニューマシンCLR。このCLRは極端にトップスピードを意識した超低ダウンフォース設計であり、走行開始直後からその危険性が指摘されていました。

CLK-GTR以来、メルセデスのGT1カーには周期的にフロントが跳ねる悪癖がありました。ポーポイジングと呼ばれる現象で、これを避けるにはダウンフォースを増やすか、空力的にマイルドな設計とするしかありません。しかし、前者は付け焼き刃的な対応に過ぎません。一般には、設計段階からリスクを避けて後者が採用されます。しかし、メルセデスはそれを怠ります。さらに、空気抵抗を削減を目的に車高を大幅に下げたため、CLK-LMでフロントに設けていた3番目のダンパーを除去したのです。その結果、CLRはポーポイジングを独立して制御するのが不可能な、完全に危険なマシンとして誕生したのです。

1999年のルマンにメルセデスは、3台のCLRを持ち込みます。早速悪夢は訪れます。予選2日目、当時新進気鋭のマーク・ウェバーの駆る4号車がインディアナポリス手前の最高速セクションで突如「離陸」し、宙を舞った4号車は激しく路面に叩きつけられます。修復された4号車は、決勝前のウォームアップで再び離陸。ミュルサンヌ手前で激しく回転しながら、仰向けに路面に叩きつけられます。4号車の修復は不可能で、決勝は2台でのスタートとなります。

300km/h超での離陸。

2度の離陸という大失態を演じたメルセデスは、マスコミの激しい詰問攻めに遭います。そこで、メルセデスはフロントに2枚のカナードを急造して装着。ダウンフォースを増やして、対策とします。その上で、ドライバーに他車のスリップストリームに入らないことを厳命します。しかし、ただでさえ狭いサルテサーキットでレースをする以上、スリップストリームに入るな、というのはムリな命令でした。

決勝の76周目、インディアナポリス手前の最高速セクションでトヨタTS020を追う、5号車のCLRは不用意にスリップストリームに入ってしまいます。CLRは300km/hオーバーでフロントをリフトさせると、為す術無く宙に放り上げられてしまいます。後ろ向きに数回転すると、そのままコース外に姿を消してしまいます。幸い、着地した場所が林を伐採したばかりの場所で、何にも触れることなくお腹から着地。ドライバーのピーター・ダンブレックは軽症で済んだのでした。メルセデスは直ちにレースからの撤退を決断。6号車をピットに入れて、ガレージのシャッターを閉めてしまいます。

技術的宿命として放置された欠陥。

メルセデスは再三の指摘にも関わらず、ポーポイジングの悪癖を改めることはありませんでした。このことが事故に直結したのは間違いありません。これまでの成功で慢心に陥った上、ルマン制覇に集中する余り冷静な判断を失っていたとの指摘に、メルセデスは反論することはできないでしょう。

一方で、大きな床板を持つレーシングカーが容易に離陸することは、空力学的にも明らかでした。その後、危険な事故に直結する離陸現象を回避するため幾度もルール変更が行われ、現在では大きな飛翔事故は発生しなくなりました。

こうした設計上の悪癖は、その装置に備わる「技術的宿命」だとして放置されているケースは少なくありません。急停止機構を持たない原子力機関や、翼を失えば落下する航空機なども同様だと言えるでしょう。事故から教訓を学び取り再発防止を期さねば、必ず事故は再発します。そこで失われる命は、まったくムダに終わってしまうのです。

コメット連続墜落事故〜原因不明の連続空中分解事故〜 >>1953年〜1954年 世界初のジェット旅客機 デ・ハビランド コメット

コメット連続墜落事故。

By British official photographer [Public domain], via Wikimedia Commons

イギリスのデ・ハビランドが開発した世界初のジェット旅客機コメットは、就航以来原因不明の事故を繰り返す「死の航空機」としてその名を知られます。その一方で、その事故から得られた知見は航空工学のみならず機械工学全般に対し、多大なる影響を与えました。

終戦直後、ドイツと並んでいち早くジェット機を実用化していたイギリスは、今後も航空業界をリードしていくために、デ・ハビランドによる次なる航空機開発を国家プロジェクトとします。

1946年9月に、開発着手。機体は全金属製で、新開発の超々ジュラルミンを採用。推力不足が明らかだったため、徹底した軽量化が図られました。コメットと名付けられた新型ジェット旅客機は、大いなる期待とともに1951年1月9日に英国海外航空(BOAC)に初納入。2機の試作機は世界各地に飛来し、慎重に試験を繰り返していきます。1952年5月2日にロンドン―ヨハネスブルグ線に初就航。所要時間はレシプロ機の半分。コメットは、衝撃とともに世界にジェット旅客機時代の到来を華々しく告げるのでした。

このコメットは、思いとは裏腹にイギリスの航空産業の息の根を止めてしまうのです。

初就航から5ヶ月。コメット9号機が経由地のローマ・チャンピーノ空港からの離陸するも、速度が足りず再接地。滑走路を逸脱して停止。機体の損傷から、9号機はたった26日で廃棄処分となります。原因は、最大荷重付近での加速力が不足と、機首上げ動作による空気抵抗が増大によって、失速速度まで加速できなかったものとされました。

就航直後から、相次ぐ事故。

2件目の事故は、翌年の3月3日。カナダ太平洋航空への引渡しで移動中の機体がパキスタンのカラチから離陸する際、やはり機首上げ動作を急いだために機体が充分浮揚せず、空港外の橋梁に主脚を引っ掛けた後、土手に激突し爆発炎上。乗員5名とデ・ハビランドの技術者6名全員が犠牲となりました。

3件目の事故は、セネガルのダカール空港。仏のUTA航空が着陸進入に失敗。滑走路を逸脱して、主脚を破損。乗員乗客は全員無事だったものの、機体は現地で放棄されました。

以上3件の事故を受けて、デ・ハビランドはフライトマニュアルを改訂。指定速度に達するまで、機首上げ動作が禁じられました。ここまでは運用上の問題であり、機体性能に適した運用に改めれば回避できることでした。しかし、ここからコメットは次々と原因不明の事故を起こすのです。

1953年5月2日、BOACの8号機がインド上空で強い雷雲に突入すると、突如機体が空中分解。乗員乗客43名全員が死亡しました。事故後の調査で、事故機が雷雲内でダウンドラフトに遭遇した際にパイロットの修正操作が過大だったために主翼に設計限度を超える荷重が生じ、空中分解に至ったと結論付けられました。この時点で、機体の欠陥に伴うものとの指摘もありましたが、十分な確証が得られず、構造欠陥を明らかにすることはできませんでした。

原因不明の連続空中分解事故。

1954年1月10日、BOACの1号機が地中海上空で無線交信中に、破裂音とともに突如交信不能となります。高度7000mでの機体の空中分解によって、乗員乗客35名は全員が即死。事故を目撃した漁師は、爆発音の後機体がバラバラになって炎や煙に包まれて海上に落下したことを証言します。事故機の残骸は英海軍によって徹底的にサルベージされ、機体の65%が回収されました。この事故を受けて、コメット全機は運行停止となり、海外に駐機中の機体は低空飛行でロンドンに戻されました。

一時は、テロの可能性も考えられたものの、原因は不明。3月23日には、運行を再開します。

6件目の事故は、BOACの9号機でした。同年4月8日イタリア南西沖を飛行中に突如交信不能となり、高度10,700mで同じく空中分解。乗員乗客21名全員が行方不明となりました。事故機の飛行時間はたった2,704時間。製造から2年と、まだまだ新米の航空機でした。

今回も徹底した回収が試みられたものの、水深1,000mに沈むコメットの回収は当時は不可能。僅かな漂流物と6名の遺体のみしか収容できませんでした。この事故の結果、コメット自体に大きな問題があることが明白となり、全機が本国へ召喚。二度と現役に戻ることはありませんでした。

試験と実際の負荷の違いは何か。

空中分解した機体から収容された遺体に対する検死が行われた結果、肺や鼓膜を損傷していることが判明。何らかの要因で、機体が急減圧したと断定されます。ただ、その急減圧の要因は分かりません。

そこで1月の事故機のサルベージに全力を投入。回収された残骸を木製の木枠に貼り付けていき、パズルの如く機体形状の再現が行われます。その結果、テロやエンジン爆発などの可能性は否定されます。機体が何らかの要因で突如空中分解した、と考える他ありませんでした。

そこで疑われたのは、機体与圧による疲労破壊でした。しかし、コメットは十分に安全を考慮した運用与圧の0.58気圧の2倍の与圧で設計されていました。耐久試験でも、2倍の与圧下で1万8000回で亀裂が発生。設計が試験でも実証されたと考えられていました。その上、事故機はたった900回しか飛行しておらず、そもそも金属疲労が原因だとは考えなかったのです。

たった3060回の飛行で、亀裂発生。

そこで、召喚された機体を丸ごと沈めるプールを建設。そこに、機体を沈めて与圧を再現し、機体疲労を試験することになりました。

これが世界で初めての、全機疲労試験でした。水槽内・機内を水で満たし、水の増減で加圧・減圧を繰り返します。加速試験として実施されたため3時間の飛行を10分に短縮できたものの、1日150回程度が限界。当時はコンピュータがないため、24時間人員を配して、昼夜連続で試験が続行されました。

当初、5ヶ月掛かると考えられた疲労試験は、たった2週間半後の1830回目で終了します。

客室窓の角から発生した亀裂は、前後に急速進展。さらに円周方向にも進行したのです。機体は既に1230回の飛行を終えていたため、3060回の飛行で亀裂が生じたことになります。開発段階の試験とはまったく異なる結果でした。この結果から、2回の空中分解事故が疲労破壊によるもの完全に結論付けられます。事故機の残骸を再調査したところ、胴体天井のアンテナ取付部に疲労破壊の痕跡が見つかったのです。

コメットが授けた、疲労強度という新たな概念。

では、開発段階のより厳しい試験では耐えられたのに、なぜ実際の飛行に耐えられなかったのでしょう。

問題は、実は試験手順にありました。試験では、同じ機体で耐圧試験も実施していました。この耐圧試験によって機体がギュッと締め上げられ、実際よりも疲労強度が高まってしまっていました。刀鍛冶が鋼を鍛えるような現象が起きていたのです。その結果、実際よりも優れた疲労試験結果が示されていたのです。

コメットは、その後の航空機開発に決定的な影響を与えます。新型機の開発に際しては、2機の地上試験機の製作。

1機は、全機強度試験に使用されます。最後は主翼の破壊強度を調べるために、主翼をもぎとられてしまいます。この際、想定荷重よりも強度が高すぎてもいけません。設計精度が悪いとみなされるのです。

もう1機は、全機疲労試験機。機体内にエアを送り込んで与圧を掛け、設計通りの疲労耐久性があるか厳しく試験されます。多くの疲労試験機は機体が維持されるので、博物館の展示物となる場合が多く見られます。

この2つの試験のお陰で、航空機の設計上の欠陥が飛行前に明らかになります。例えば、航空自衛隊の輸送機C-2は、与圧試験中に貨物ドアが吹き飛ぶ事故が発生。設計の修正が行われています。もし、飛行後に起きていたら、大惨事になっていたことでしょう。

コメットは航空工学のみならず、機械工学に新たな疲労破壊に対する新たな知見を与えました。1kgの荷重で切れるヒモに、100gの重りでもある回数ぶら下げると、必ずヒモが切れる。

誰しもが考えもしなかったことが、コメットでは起きたのです。

以後、疲労破壊は輸送機関だけでなく、建築・土木の分野へも拡大適用されていっています。コメットの連続墜落事故は、貴重な事故の教訓が正しく生かされた事例とも言えるでしょう。

テネリフェの悲劇〜偶然と慢心が招いた、航空史上最大の事故〜 >>1977年3月27日 スペインカナリア諸島テネリフェ島

テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故。

テネリフェの悲劇とも呼ばれる史上最悪の航空事故は、ほんの些細な言葉の行き違いが大惨事に繋がることの恐ろしさを、私たちにまざまざと教えてくれます。

ロサンゼルス国際空港を発ったパンアメリカン航空1736便と、アムステルダムを離陸したKLMオランダ航空4805便の2機のボーイング747は、同じ大西洋のリゾート地グラン・カナリア島のラス・パルマス空港を目指していました。ところが、最終目的地のこの空港に「爆弾が仕掛けられている」というテロ予告の電話があり、空港が閉鎖。当初空港閉鎖は長引かない見込みだったため、上空で旋回待機していましたが、管制塔は結局2機にテネリフェ島のテネリフェ空港にダイバートを指示します。

テネリフェ空港は1941年開港の古い地方空港であり、1本の滑走路と並行誘導路しかない小規模空港。管制塔はもちろんありますが、地上監視レーダーはありません。どこの島にもある小じんまりとした空港でした。しかし、この日の小さな空港は、隙間がないほど航空機がひしめき合っていたのです。

先に着陸したのはKLM機。ところが、エプロン(駐機場)はおろか並行誘導路まで航空機で溢れかえっており、KLM機は管制官の指示に従って並行誘導路端部の離陸待機場所での待機を余儀なくされます。それから30分後、パンナム機が着陸。KLM機の後位に他の3機と共に駐機します。このような状況のため、離陸には滑走路をタキシングして180度ターンせねばなりませんでした。

管制塔の判断を、勝手に解釈する2機。

それから2時間後、KLM機の機長は一旦乗客を降ろしていたため、テネリフェで給油することを決断。給油を開始します。

ところがそれから5分後、ラス・パルマス空港の再開が知らされます。テロ予告は嘘だったのです。各機はラス・パルマス空港を目指して、次々と離陸していきます。

パンナム機も離陸しようとしますが、狭い空港では747はあまりにも巨大。小柄な他機が自機の脇を擦り抜けるのを目の前にしながら、パンナム機は待機を余儀なくされてしまいます。そこで、無線でパンナム機が給油時間を問い合わせると、KLM機はぶっきらぼうに「35分」と回答。パンナム機のイライラは頂点に達します。機長は、副操縦士と機関士を降ろしてすり抜ける隙間があるかチェックさせるも、ギリギリで無理、と諦める他ありませんでした。

離陸を前に戻ったKLM機の乗客は、1人減った234人となります。テネリフェ島に住むボーイフレンドの家に行くことにしたからでした。給油を終えたKLM機はやっと移動を開始、それに遅れてパンナム機が続きます。ところが、この最中に空港は濃霧に包まれてしまいます。視程300mほど。管制塔からも、滑走路を見ることはできなくなってしまいます。

16時58分、KLM機は管制塔の指示に従って、滑走路端まで移動。そこで180度転回して、航空管制官からの管制承認を待ちます。一方のパンナム機は、管制塔から次のような指示を受けます。それは、滑走路上をタキシングして「3番目」の出口まで進んだら左に滑走路を出て、平行誘導路でKLM機の離陸を待て、というものでした。

霧中、C3出口に到達したパンナム機のクルーが目にしたのは、左後方を向いたC3出口でした。一般に、747のような大型機は転回が困難なため、滑走路上でわざわざ急転回させたりしません。そこで、パンナム機はもう一つ先のC4出口を指示しているものと、勝手に判断。さらに先の、C4出口まで滑走路上を進んでしまいます。指示を聞いたのが、C1を過ぎてC2手前だったので「3番目」はC4に違いないと判断したのです。

紛らわしい管制塔の言葉が勘違いへ導く。

By No machine-readable author provided. Guanxito2006 assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

By Airplane_silhouette.png: Jussi Pajuderivative work: EH101 (Airplane_silhouette.svgown work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

同じ頃、KLM機の機長はブレーキを緩解し離陸滑走を始めようとします。ところが、副操縦士は管制承認をまだ聞いていません。

17時6分18秒、管制官は管制承認を行います。あくまで、これはフライトプランの承認であって、離陸許可ではありません。KLM機の機長は、無線中にあった「take off」という言葉を、離陸許可とみなして離陸滑走を開始してしまいます。

同23秒、KLM機は管制官に対し、「We are at take off」か「We are taking off」のどちらともとれるオランダ訛の英語で回答。管制官はうまく聞き取れず、「OK・・・(2秒間無言)・・・Stand by for take off. I will call you.」とその場での待機を命じます。

これを聞いていたパンナム機は不安を感じ、「No, we are still taxiing down the runway」と滑走路上にいることを警告します。ところが、この無線送信が2秒の無言の直後だったため、KLM機には管制官の「OK」の一言しか伝わっていなかったのです。KLM機は、スロットルを離陸推力まで引いて、一気に滑走路上を加速します。

2機のジャンボジェットが激突、炎上。

By SafetyCard (Own work) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

管制官はパンナム機に対し「Report the runway clear」と伝え、パンナム機が「OK, we'ii report when we're clear.」と、滑走路が開いたことを報告する旨を確認しています。これが事故を回避する最後のチャンスでした。

濃霧のため、互いの姿を確認するのは、不可能でした。KLM機の副操縦士は、パンナム機が滑走路上にいるのではと不安に感じて機長に尋ねていますが、不幸にもこれは一蹴されてしまいます。

17時6分45秒、パンナム機のクルーが目にしたのは滑走路上を急速接近するKLM機の着陸灯でした。パンナム機は出力全開にして、C4出口を出ようと急ぎますが、間に合いません。

機首を45度ほど回頭したパンナム機の機体に上から覆い被さるように、KLM機が激突します。KLM機の機尾と主脚が胴体右側上部に激突すると共に、右翼のエンジンがパンナム機の2階客席全部を粉砕。次に、KLM機は宙に舞い上がると、失速して150m程先に落下。滑走路を300mほど裏返しのまま滑っていって、爆発炎上します。

史上最悪の航空機事故。

KLM機の乗員乗客248名は全員死亡。一方のパンナム機は、爆発炎上によって396名中335名が死亡しました。生存者は、パンナム機の乗員7名と乗客54名。胴体左側の座席の乗客で、機体がちぎれたことで火災から免れていました。また、衝突が機首は残存したため、クルー3名も難を逃れています。

双方合わせて583名の死者は、3.11の同時多発テロを除いて現在においても世界最悪の犠牲者数です。ほんの些細な言葉の行き違いと、イライラ、そして不運。何か一つでも違っていれば、事故は回避されていたはずでした。管制官の指示にOKやtake offといった誤認もやむを得ない用語が使われていたのは、事故後大きな問題となります。

以後、管制用語から誤解を招く表現は一切排除され、クルーの復唱も必須となっています。しかし、同じような「言葉の事故」は国内でも発生していて、重大インシデントとして調査が行われています。

絶対にミスの許されないこうした状況下では、用いる用語ひとつにも注意を払わねばならないことを、この事故は私たちに教えています。

日本航空123便墜落事故〜日本の航空史上、最大の事故〜 >>1985年8月12日 群馬県多野郡上野村「御巣鷹の尾根」

日本航空123便墜落事故。

明石家さんまが偶然難を逃れ、歌手坂本九が命を落とした、余りにも痛ましくかつ有名な航空事故です。520名の命が奪われたこの事故は、世界最悪の単独機の航空事故として記録されています。

現在でも、毎年墜落現場では慰霊祭が行われている他、日本航空では残存機体の一部を永久保存し全ての社員の見学を義務付けています。

1985年8月12日18時12分、東京発大阪行日本航空123便747SR-100(機体番号JA8119)が羽田を定刻より4分遅れで離陸します。乗員乗客は524名。機内はお盆ということもあり、非常に混雑していました。ここまでは、何も変わらない日常風景。しかし、そんな状況は一変します。

同24分、相模湾上空高度24,000ftへ向けて上昇中、突如衝撃音とともに機内が急減圧したのです。123便は緊急救難信号を発信。羽田への緊急着陸を要求。27分、123便は直ちに緊急事態を宣言。28分30秒、東京の航空管制部の東進の指示に対し、「But now uncontroll」と返答。地上側は、123便が操縦不能になっていることを認識します。

実はこのJA8119、事故を遡ること7年前にしりもち事故を起こしていました。その修理の際に、ミスが発生。機体は7年もの間、誰にもその欠陥を知られることなく飛んでいたのです。

コメット機の時にお話したように、航空機は上空で機体に与圧を掛けて大気圧を維持。機内の乗客に快適な空間を提供しています。この与圧箇所と非与圧箇所を隔てるのが、圧力隔壁です。この圧力隔壁が破壊すると機内が急減圧し、乗員乗客はたった数秒で意識を失って死に至ります。極めて重要な圧力隔壁、この修理にミスがあったのです。結果、強度が不足していて圧力隔壁はいつ破損してもおかしくない状況す。ところが、この部分は他の部材に覆われて目には触れません。ですから、7年もの間放置されてしまうことになったのです。

圧力隔壁が吹き飛び、制御不能に。

By User:Stahlkocher (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

そんなことを知る由もないクルー達は、突然の事態に混乱します。

しかし、状況はこの時点で既に絶望的でした。圧力隔壁が吹き飛んだことで、垂直尾翼は上半分を喪失。その際、補助動力装置と油圧4系統すべてが損傷し、操舵翼すべての制御が不能となったのです。機体は、完全にコントロールを失っていました。

頼るべきは、4つのエンジン出力のみ。制御ができない機体は、フゴイドやダッチロールなど周期的な動揺を起こし、上昇下降を繰り返します。この時点では高度20,000ftを維持していましたし、エンジンは生きていたので、クルーにはまだ制御を試みる時間が残されていました。クルーは、乗員乗客の命を掛けて、懸命のコントロールを試みます。

同40分、ランディングギアを降下。空気抵抗を増やして、降下を試みます。機体は富士山東側を北上、大月市上空で急な右旋回を描きつつ、一気に6,000ftまで高度を下げます。機体制御は次第に絶望的となり、クルーたちは無線にも応答しなくなります。機体は羽田方向へ向かったものの、埼玉県上空で左旋回。群馬県南西部の山岳地帯へと向かっていきます。

御巣鷹の尾根に、激突し炎上。

ボイスレコーダーには、「頭下げろ!」「頭上げろ!」など失速と降下を制御しようと奮闘するクルーたちの声が刻み込まれていました。

46分、機長の「これはだめかも分からんね」との声。

49分、機首は39度に上がり、速度は200km/hまで落ちて遂に失速警報が作動。山岳地帯で高度を失いそうになる中、上昇と下降を繰り返しつつ、懸命な操作が続けらます。

51分、電動でフラップを作動。

53分頃に、一旦機体は安定し始めます。

しかし、54分機首が再び上がり、速度が低下。しかし、機首は下がりません。

55分12秒、さらにフラップを下げると機体は風にあおられて急降下。

56分07秒、フラップを再び上げるも機首は36度も下がり、ロール角は80度を超えます。

56分14秒、対地接近警報が作動。

56分23秒、クルーの命がけの奮闘は実を結ばず、右主翼と機体後部が樹木に接触。この時の速度は、640km/h。

18時56分30秒、機体は裏返しの状態で斜面に衝突。123便は墜落します。機体後部と尾翼は山の稜線を超えて、滑落。樹木をなぎ倒しながら、滑走して停止。一方、機体前部は原型を留めないほど破壊された上に、炎上。乗員乗客524名中、生存者はたった4名でした。

錯綜する情報、遅れる救助。

500名以上が乗った航空機が行方不明という日本国内では前代未聞の事態に、地上側は大混乱に陥ります。墜落位置の特定ができていなかったのです。

墜落から20分後の19時15分頃、米空軍のC-130輸送機が横田基地から方位305度、距離34マイルを第一報を通報。

さらに、同21分には航空自衛隊のF-4戦闘機2機も方位300度、距離32マイルを通報します。20時42分には空自救難隊のKV-107ヘリコプターが現場上空に到達するも、夜間での救難作業が困難なため撤退。

これらの情報は正しかったにも関わらず、生かされることはありませんでした。

民間航空は当時の運輸省の管轄。縦割り行政の弊害で防衛庁からの情報は無視。運輸省は独自の情報ソースに固執します。

そこで頼ったのが、陸上からの目撃情報。しかし、現場周辺の捜索に当たらせていた群馬、埼玉、長野の各県警からの情報や、110番通報による情報など、それらの殆どはバラバラの位置を示しています。その度にごとに、ムダな捜索活動が展開。時間は、刻一刻と過ぎていきます。

この間にも、胴体後部で生存していた乗客たちは、次々と息絶えていっていたのです。

123便は、果たして着陸可能だったのか。

翌13日4時30分、航空自衛隊救難隊が墜落機体を発見。ようやく救助が開始されたのは、それから4時間後のこと。8時半頃のことでした。

長野県警機動隊員2名がラベリング降下。さらに、陸上自衛隊第1空挺団が現場に降下して、仮設ヘリポートを設置。救助が本格化した時には、事故から既に14時間が経過していました。

ところが実際には、墜落地点の第一報を伝えたC-130は、米海兵隊の救難ヘリを現場に誘導していたことが、1995年に明らかになりました。生存者も墜落直後に飛来したヘリを記憶していたといいます。海兵隊は、命令次第で直ちに救助する体制を整えていましたが、下ったのは突然の撤退の命令。日本政府が、理由は不明ながら、いち早い米軍の救助活動を拒絶したのが理由だとされています。

この事故は、航空機設計に大きな影響を与えます。墜落の原因が、4系統の油圧系統を同時にロストしたことにあったからです。もし、1系統でも生きていれば、少なくとも機体の安定を保つことはできたでしょう。

これ以後、油圧系統の位置が集中しないよう設計が見直されました。また、油圧のバックアップとして電動を追加している機体が増えています。胴体後部を完全に喪失しない限りは操舵翼の制御が可能になり、機体の安定を維持できるように見直されたのです。

さらに、各航空会社ではすべての操舵翼を失い、急減圧が発生した状態で緊急着陸が可能なのか、シミュレータで試みられていました。その結果、いくつかの事故が墜落を免れています。

ユナイテッド航空232便不時着事故〜御巣鷹の教訓が最悪の事態から人命を救う〜 >>1989年7月19日 米国アイオワ州

ユナイテッド航空232便不時着事故。

By NTSB (NTSB accident report) [Public domain], via Wikimedia Commons

ユナイテッド航空が運行するマクドネル・ダグラス製の旅客機DC-10が起こした、1989年7月19日の不時着事故。この事故は、先の123便の事故事例を徹底的に研究していた非番のパイロットの尽力により、墜落を免れた事例です。この事故は、事故の教訓を活かすことの大切さを私たちに教えてくれます。

乗客285名、乗員11人を乗せたユナイテッド航空232便はコロラド州デンバーを14時9分に離陸、シカゴ・オヘア国際空港を目指していました。通常通りに予定高度37,000ftに到達し、ここでオートパイロットをセット。232便は順調に巡航に入ります。

ところが、離陸から約1時間後の15時16分10秒。乗員は大きな爆発音に驚きます。続いて、機体は激しく振動を始めます。計器類を確認すると、第2エンジンに異常あると特定。直ちに、オートパイロットを解除し、機長は各部のチェックを指示します。すると、機関士が油圧計と油量計がゼロを示していることを発見。続いて、副操縦士が機体が右旋回で降下中であり、制御不能に陥っていることを報告します。

事態は、既に絶望的でした。第2エンジンのタービンブレードが破砕して吹き飛び、機体構造部分を貫通。その結果、油圧系統はすべてロストしていたのです。123便と同様に、機体制御は極めて困難でした。機長が第1エンジンの推力を下げると、機体は徐々に水平を回復し始めます。15時20分、クルーはミネアポリスの航空管制センターに無線連絡、スー・ゲートウェイ空港への緊急着陸へ向けた進路誘導を要請します。同25分には、救難信号を発信しています。

油圧を失って、操舵不能に。

By NTSB with highlights added by Anynobody (talk) 03:20, 16 April 2009 (UTC) (NTSB) [Public domain], via Wikimedia Commons

たまたま232便に乗り合わせていた、DC-10の訓練審査官の資格をもつ非番の機長デニス・E・フィッチが、客室乗務員に対し協力を申し出ます。

コックピットに呼ばれた彼は、機長から状況の説明を受けます。この時、機体は操縦桿を左に一杯に切った状態で、右旋回をしていました。機体を制御する手段をすべて失った旨の報告を受けると、フィッチは客室窓から外部損傷の確認と操縦翼面が動作しているか確認するため、客室に戻ります。フィッチが見たところ、主操縦翼面が動作していませんでした。

フィッチはスロットルレバーの後ろに跪き、そこで推力調整による機体制御を試みます。これにより、機長、副操縦士のワークロードが低減されました。操縦翼面は、左右非対称の位置で固定されていたため、機体は常に右旋回する傾向があり、クルーたちは左右の推力を非対称にすることで機体の安定を取り戻そうとします。

15時32分、機長は速やかな不時着への備えを客室乗務員に指示。滑走路にたどり着けず、不時着する可能性もあることを伝えます。さらに、機長は緊急着陸に備えて様々な情報を収集します。同35分、燃料を急速投棄。同48分、重力を用いた予備の方法でランディングギアをセット。フィッチは航空機関士席に移って、スロットル操作を継続します。

着陸寸前に、姿勢を乱す。

同51分、管制官は空港北21マイル地点にいることを告げ、旋回を緩めることを求めます。これは市街地上空を避けるためでした。さらに数秒後、方位180度への旋回を求めます。同55分には、機内放送で4分後の着陸が伝えられます。

当初、管制官は滑走路31への着陸を想定していましたが、機長はそれは困難と考え、ほぼ正対していた滑走路22への着陸を決断します。

同59分時点での、スー・ゲートウェイ空港の天候は視程24km、風は360度の方向から14ノットでした。進入中もフィッティは細かくスロットルを調整し続けます。

同59分44秒には、対地接近警報装置が作動、大きすぎる降下率を警告します。着地20秒前、速度398km/h、降下率1620ft/m。完全ではないものの、機体はある程度制御されていました。

ところが、着地寸前で右主翼が急激に下がり、同時に機首も下がり始めます。機体は滑走路22の終端、やや左に接地。右主翼翼端が地面に接触、続いて右エンジンと右主翼が接地。右エンジンは、爆発炎上します。機体は滑走路右にスライドし、右主翼と機体尾部が分離してしまいます。残された機体は炎上し、横転の衝撃で分解していったのち、停止。機体中央部は裏返しになって、炎上し続けました。

123便の教訓が生かされ、助かった命。

分解した機体が、背の高いトウモロコシ畑の中に入ったため、救助には空からの援助が必要となります。胴体は、接地の衝撃で5つに分離。機体前部と後部は損傷が激しく、その多くが死亡。機体中央部は、その後方が主翼の火災にさらされたため、煙による窒息者が多く出ました。

激しく損壊したコックピットは絶望視され、救援は後回しにされますが、奇跡的に乗員4人が救出されています。

乗員乗客296名中110名が死亡。これだけの絶望的な状況にも関わらず、生存者がいたことが、既に奇跡です。クルーたちの懸命の努力が結実した結果と言えるでしょう。

この後、数件の機体尾部喪失や操縦翼の失効などのインシデントが発生していますが、いくつかの事例では着陸を成功させています。123便も、早期に損傷を把握できていたならば、状況は違っていたのかも知れません。

中華航空140便墜落事故〜自動操縦システムとパイロット操作の競合〜 >>1994年4月26日 愛知県 現県営名古屋空港内

中華航空140便墜落事故。

1994年4月26日に発生した名古屋空港で発生した、中華航空140便墜落事故は自動操縦装置の異常動作に起因するもので、自動操縦に関する多くの課題を私たちに突きつけました。

20時16分、中華航空140便(エアバスA300-600R)は台北空港を発って名古屋空港に着陸進入中に失速。滑走路東側に墜落、炎上します。この事故で乗員乗客271名中264名が死亡しました。生存者は、すべて主翼桁上に着席していた乗客でした。

140便は副操縦士による手動操縦でのILS(計器誘導)進入で着陸態勢に入っていました。140便は順調にILS進入を継続していましたが、同14分05秒、副操縦士が誤ってゴー・レバー(ゴー・アラウンドや離陸開始時に推力最大にするレバー)を操作したため、ゴー・アラウンド・モードになって推力が増加。機体は推力が増したために、正規の降下経路から浮揚してしまいます。

機長は、副操縦士に対して、ゴー・レバーの解除を指示。さらに、副操縦士に対し上にズレた降下経路の修正を指示します。副操縦士は、操縦桿を機首下げ方向に操作。それに加えて、自動操縦で本来の着陸高度に戻すために、副操縦士はオートパイロットを作動させます。しかし、ゴー・レバーはそのままだったため、ゴー・アラウンド・モードは解除されておらず、自動操縦のコンピュータは意に反して、ゴー・アラウンドをするため高度を上げようとします。

自動操縦の反抗により、制御不能に。

操縦桿の操作によって、昇降舵は機首下げ方向に動作。これに対し、水平尾翼はコンピュータによって機首下げ方向に限界まで作動。この時、機首下げの効果が若干上回ったために、機体は降下を始めます。同14分50秒頃、オートパイロットをオフにします。

機体は機首上げを起こし迎角が増加したことで、同14分57秒過ぎに失速防止装置が作動。推力が一気に増加し、さらに機首上げが強くなります。同15分03秒、機長が操縦を代わるも機首角は10度以上に達します。機長は、15分14秒頃に着陸を断念。管制官にゴー・アラウンドを通報します。しかし、水平尾翼は機首上げに限界まで作動していたため、昇降舵を戻したことで機体は急上昇。機首角が53度に達したことで、失速。同15分45秒、墜落に至ります。

自動操縦とヒューマンエラー。

直接的な墜落原因は、自動操縦と手動操縦の競合にあります。当時のエアバスの設計では、自動操縦を手動操縦がオーバーライドできる設計にはなっていなかったのです。また、そうした場合に特別な警告もありませんでした。また、ゴー・レバーが誤って作動しかねない機構だった点も見逃せません。

その一方で、クルーが機体システムについて理解が不十分だったことは、厳しく指摘されるでしょう。ただ、極度の緊張状態ではヒューマンエラーは起こりうるものであり、こうした状況下においても正しくシステムが作動するよう、十分に考慮されねばなりません。

ヒューマンエラーと自動操縦の欠陥、そのどちらが起こり得るものです。その上で、人間とコンピュータのどちらを優先すべきなのでしょう。現時点では、人間の最終判断を優先すべき、というのが工学分野における共通認識です。そのため、操縦ミスや判断ミスによる事故は、回避することはできないのが現状です。

ハドソン川の奇跡〜迅速かつ的確な判断による、奇跡の生還劇〜 >>2009年1月15日 アメリカ合衆国ニューヨーク市ハドソン川

USエアウェイズ1549便不時着水事故。

「ハドソン川の奇跡」と呼ばれたこの事故は、2009年1月15日に発生したUSエアウェイズ1549便のエアバスA320が極寒のハドソン川に不時着水したものです。チェズレイ・サレンバーガー機長とジェフリー・B・スカイルズの2名のクルーは、その勇敢かつ冷静な判断が乗員乗客全員の命を救ったとして、全世界で高く賞賛されました。この事故は、のちに映画化されています。

1549便は、ニューヨーク州のラガーディア空港を離陸直後に、不幸にもカナダガンの群れに遭遇。この際、左右2機のエンジンに成鳥(4kg)が複数飛び込み、コンプレッサに致命的なダメージを負ってしまいます。これで、右エンジンは完全に沈黙、左エンジンは推力は失ったものの、気流で何とか回転だけは維持していました。

航空機の離陸直後は速度・高度ともに低いために、パイロットに与えられた時間は僅かしかありません。ほんの些細な判断ミスは、文字通り「命取り」となります。サレンバーガーは即座に操縦を交代、空港管制に非常事態を宣言。副操縦士に、手順通りの異常確認を実施させます。手順とは違うものの、直ちにAPU(補助動力装置)を起動。機体設備への給電を確保します。当初機長はラガーディア空港か、進行方向にあったテターボロ空港えの着陸を目指します。しかし、それには高度・速度がギリギリ。もし、着陸に失敗すると市街地に機体を墜落させてしまい、甚大な被害が生じてしまいます。機長は、ハドソン川への緊急着水を宣言します。高度を下げる1549便は、空港管制のレーダーから消失してしまいます。そこで、周囲の航空機に対し1549便に対する支援を要請しています。

サレンバーガーは、趣味のグラインダーで使うフォワードスリップというテクニックを使って、高度・速度を落としていきます。

フライドチキンの味は、如何に。

ジョージ・ワシントン・ブリッジをギリギリで回避すると、さらに高度を下げていきます。異常発生から3分後、サレンバーガーは大きなエアバス機を約270km/hで滑るように着水させることに成功。着水時に機体姿勢がほぼ水平だったため、翼端が水面に接触したことによる機体分解も回避されます。ただ、機体尾部に損傷があったために、直ちに浸水も始まります。

客室乗務員の適確な誘導により、乗客は前部ドアから直ちに避難を開始。客室乗務員は、機内から救命胴衣と毛布を回収して、乗客に配布。氷点下6度という極寒にも、適確に対処します。機長は浸水が始まっていた機内に2度確認に向かい、全員の避難が確認した後に機外へ脱出します。機体は、約1時間後に水没。後に引き上げられ、厳重な調査が行われています。

勇敢な機長として様々な表彰を受けたサレンバーガー機長は、2009年1月17日のオバマ大統領の就任式に招待されています。その前夜、ディナーに選んだのは、レストラン・ハドソンの「フライドチキン」でした。